米トランプ大統領は、穀物由来の自国産バイオエタノールの売り込みに躍起だ。

【レポート:石井孝明/ジャーナリスト】

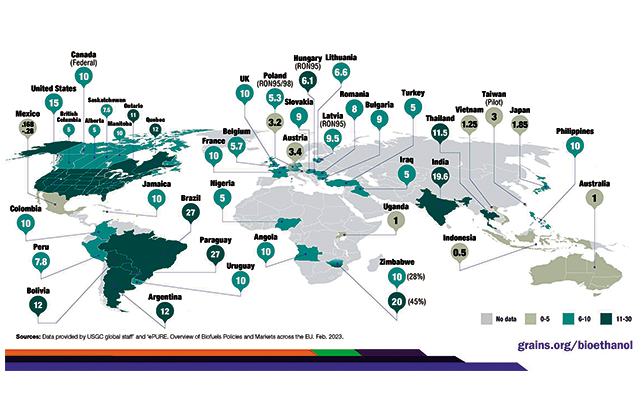

米国は穀物由来のバイオエタノールの世界最大の生産国だ。同国内では自動車向けの混合燃料として普及している。トランプ大統領はこの輸出拡大を目指し、トウモロコシ生産者など関係者はそろって日本への期待感を示す。その熱意は、様子見姿勢の日本側と対照的だ。

自ら動くトランプ氏 関税交渉の重要テーマ に

米国の農業は国際的に競争力があり、国内にも強い影響を及ぼしている。その農家の動きを気にしてか、トランプ氏はバイオエタノールの輸出拡大に自ら動いている。2月の日米首脳会談では、自ら議題にして記者会見でも言及。各国との関税交渉でも売り込んだ。

米国の発表によると、9月にまとまった日米関税合意で日本は米国の農作物、バイオエタノール、SAF(持続可能な航空燃料)などの製品を80億ドル(1兆2000億円)購入することになったとしている。ただし、具体的な内容と期日は決まっておらずあいまいなままだ。国の規模が大きい日本でいまだにバイオエタノールが普及していないことから、その結果が注目されている。米国の関係者は、日本での販売拡大の好機到来と売り込みに積極的だ。

9月8日には、「米国バイオエタノール供給カンファレンス」が都内で開催された。日米のビジネスに関わる約300人が集まる盛況ぶり。講演したネブラスカ州知事のジム・ピレン氏(共和党)は、農家として生産したトウモロコシなどを日本に輸出していた経験を持つ。

「日本とのビジネスで裏切られたことはない。私たちは信用できる人とつながりたい。ネブラスカの農作物とバイオエタノールが日本で使ってもらえれば、それで両国の関係は一層深まる」と、双方にメリットがあることを強調した。

また、トウモロコシとそれを原料とするバイオエタノールの生産地であるアイオワ、イリノイ、ネブラスカの米国中西部各州の農業団体の関係者も登壇した。彼ら全員が農業団体の活動をしつつ、農家でもある。いずれも精力的な経営者という印象で、米国の農業が優秀な人材によって支えられているとの実感を抱いた。彼らは、「友好国日本の皆さまに、安心してわが州の穀物とバイオエタノールを使ってほしい」と、口々に述べた。

ただし、バイオエタノールに関しては、同国の共和党、民主党が農家の支持獲得で競い合う、政治的に複雑な背景がある。

筆者は今年6月、米国中西部の産地、そしてワシントンで、バイオエタノールビジネスに関わる人々を取材した。そこでトウモロコシ生産者のロビイストの話を聞いた。ロビイストとは米国の制度で、政府の認定の下で、PRや議員への陳情、政策作りを行う人々だ。

この人物によると、これまでの民主党政権と同党の政治家は「脱炭素」を支援した。だが現在の政権と、上下両院の多数派を占める共和党の政治家の大半は「クリーンエナジー推進に反対、化石燃料が好きだ」という。業界側は「バイオエタノールで農家のために新しく市場を広げ、収入を増やそう」と陳情のポイントを変え、政権もそれを受け止めた。「トランプ大統領は農家を愛している。連邦政府が負担をせずに農家の利益になることなら、何でもする。日本へのバイオエタノールの売り込みのお願いは、トランプ政権中は続くだろう」と断言していた。

だが一方で、中西部選出の民主党所属の連邦議員スタッフが指摘したのは、トランプ政権が合理化の名目で中西部の諸地域での農家支援プログラムを次々と停止しているという現実だ。「エタノールの輸出拡大は支援するが、攻撃的な関税交渉を重ねるため、農作物輸出の先行きを見通せなくなっている」と言い、「トランプ氏は衝動的に行動するので農家は不安に思っている。日本との通商交渉も注視したい」と、不満をにじませた。

どの国でも野党は政権のミスを攻撃するものだが、バイオエタノールを巡る問題は、米国の農家の関心が高いために政争の材料になりやすいのだろう。この米国内の問題に日本政府と石油業界は意図せずに関わり、日米外交で重要な責任を負うことになってしまった―というわけだ。

トランプ政権は同盟国への配慮なく自国の利益を優先する。もし日本が「約束を破った」などと勝手に大統領に認定されれば、激しい批判を浴びかねない。

トランプ大統領自らがバイオエタノールを売り込む