東日本大震災から14年の時を経て日本の原子力は復活の時を迎えている。

ただ新設・リプレースに向けて残された課題は多く、国を挙げたサポートが必須だ。

『原子力立国計画』。およそ20年前、日本はこの堂々たる国家戦略を掲げ、国益の拡充を目指した。計画の基本方針にはこんな一文がある。中長期的にブレない確固たる国家戦略と政策枠組みの確立─。これほど今日の原子力政策に求められるものを的確に表した言葉はない。

日本は2011年の東日本大震災で未曽有の原子力災害を経験したが、時代は再び原子力を求めている。エネルギー自給率の向上や脱炭素の要請はもとより、近年ではデータセンターや半導体工場の需要増という要因も加わった。そして22年、当時の岸田文雄政権が原子力の活用へとかじを切り、今年策定した第7次エネ基では原子力発電所の建て替え(リプレース)を容認した。震災後の雌伏の時を越えて〝原子力の逆襲〟に向けたのろしが上がったのだ。

迫りくる発電所の寿命 建て替えの時間的猶予なし

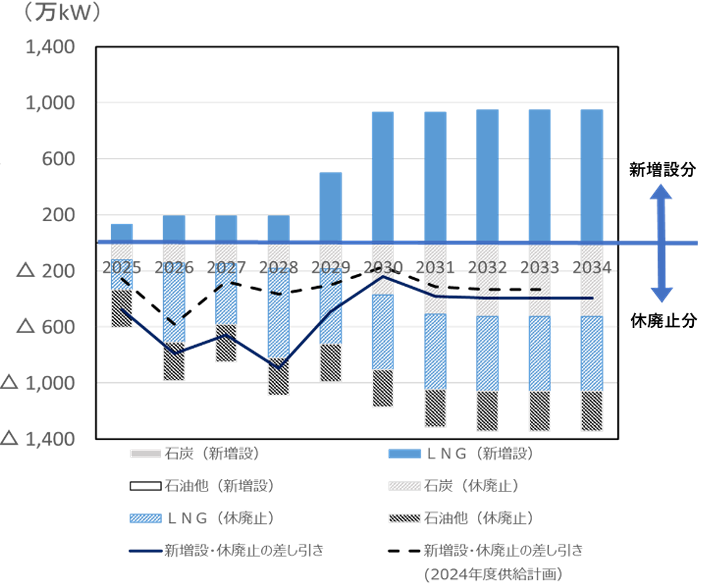

巻き返しは再稼働から始まった。震災後、PWR(加圧水型軽水炉)を中心に全国で14基が再稼働を果たしたが、現状で原子力規制委員会の審査に合格済みの4基、審査中の8基は早期再稼働が不可欠だ。

同時に進めなければならないのがリプレースだ。日本の原子力発電所の多くは1970~80年代に運開したが、現行の規制での運転可能年数は60年で、多くの発電所が2045年以降に〝寿命〟を迎えてしまう。

その上、原子力発電所は運転開始までに要する期間が長い。太陽光が約8年、地熱でさえ約13年と言われる中で、20年近くもかかる。既設炉からのバトンを受け継ぐ意味で、リプレースに残された時間的な猶予はほとんどないのだ。そうでなければ、GXに取り組もうとしている製造業やIT産業が、国内の設備投資をためらいかねない。

リプレースに動き出さなければならない理由は、もう一つある。国内の原子力産業の技術・サプライチェーン維持のためだ。

故勝俣恒久・東京電力元会長は『原子力立国計画 日本の選択』の中でこう記している。「原子力は技術集約型のエネルギーで、その推進基盤は技術力の維持と人材の育成にあるといえます」。国内の原子力発電は日本の技術力の結晶だ。多くの発電所の国産化率は9割超で、部品から圧力容器までほとんどを国内で供給している。この状態を維持する意義の大きさは計り知れない。

年間2兆円、8万人規模の雇用効果や地域経済への貢献はもちろん、不確実性が高い現代では、為替などの影響をあまり受けずに、安定した価格と納期で機器・部品を調達できる。

世界に目を向ければ、ロシアや中国といった権威主義国が輸出や革新炉開発をリードしている。特にロシアは東欧や中央アジア、エジプトなどに輸出し、使用済み燃料を受け入れるケースもある。グローバルサウスの国々がロシア依存を強めれば、国際政治の構図を揺るがしかねない。発電所建設の際に日本という選択肢を提供できることは、外交力に直結するのだ。

こうした中で、日本の原子力産業に一筋の光が差し込んでいる。九州電力は今年5月公表した新たな経営計画で、次世代革新炉の開発・設置に向けた検討を進めると明らかにした。九電は玄海原子力発電所1、2号機の廃炉を決めており、川内原子力発電所の敷地で新設が可能だ。