原子力規制委員会は8月18日、日本原子力発電の資料書き換え問題で敦賀原発の審査を再び中断した。これを一部のマスコミが取り上げ、朝日新聞は社説(8月29日)で「技術者の教育をはじめ、管理や組織の規律が問われる問題」「存続の是非も含めて会社の今後を改めて検討すべきだ」と、原電が意図的に書き換えを行った可能性に言及し、その体質を厳しく批判している。

しかし、実際はより詳細なデータが得られたので、過去のデータを削除したにすぎず、これらの報道は、書き換え問題について事実に基づいているとは言い難い。原電は規制委側に不備を指摘された業務プロセスの再構築を急ぎ、審査会合の再開を目指している。

「この状態が改善されるまで審査会合を開ける状況ではない」――。原子力規制委員会の石渡明委員は8月18日の会合で、こう発言した。原電は敦賀原発の敷地内にある断層が地震で動かないことを証明するために掘削調査を行ったのだが、その報告書の一部を書き換えたことに端を発した発言だ。

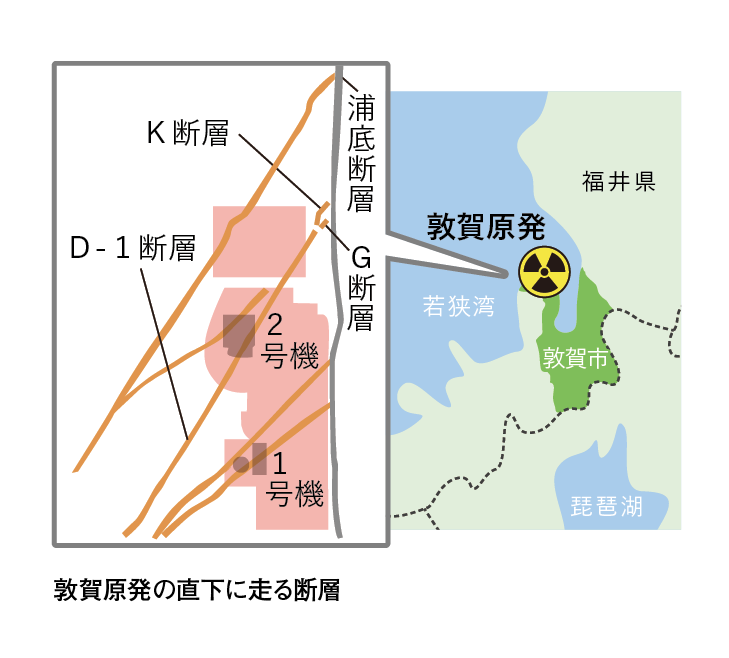

原子炉建屋真下のD-1断層とK断層

18日の会合で事務局の原子力規制庁は、原電の業務プロセスが適切ではなかったために報告書の書き換えが起きたと指摘。それを受けて規制委は、業務プロセスが信頼性を確保できると確認するまで敦賀原発2号機の審査を行わないと決めた。

敦賀原発の敷地内断層を巡る議論は、規制委が地質などの専門家を集めて開いた有識者会合にさかのぼる。現地調査などを経て、有識者会合は2013年に敦賀敷地内にある「K断層」と呼ばれる断層を「活断層の可能性が否定できない」と指摘。これが地震で動くと、敦賀原発2号機の原子炉建屋真下にあるDー1断層も連動する可能性があるとの見解をまとめた。

原電は2号機原子炉建屋の真下にあるDー1断層とK断層は連動せず、K断層も地震で動かないことを証明するために掘削調査を実施。K断層と原子炉建屋の間に10本の穴を掘って地層の試料を採取した。K断層は「逆断層」と呼ばれる動き方だが、試料を分析すると、K断層と異なる性状を示していた。逆断層の動き方ではなかったのだ。

地層の性状が異なれば地震が起きたときに連動するとは考えられない。そのため原電は、K断層と2号機原子炉建屋の真下にあるD-1断層は関連性がないと結論付けた。

これで規制委側の疑問を払拭できたはずだった。だが、規制委側は審査資料の一つである掘削調査の結果を示した「柱状図」に着目した。20年2月7日の審査会合で、以前に提出された記載内容の一部が書き換えられていたと指摘した。

顕微鏡観察でより詳細なデータを取得

原電が最初に柱状図の資料を規制委側へ提出した際は、掘削時に採取した試料を肉眼で観察し、採取地点ごとの評価結果を記載していた。その後、原電は試料の薄片を顕微鏡でつぶさに観察。性状を分析したところ、より詳細なデータが取れたため、肉眼観察したデータの一部を上書きする形で新たな評価結果を記載した。

掘削調査したところが逆断層でないため、かなり古い年代に形成されたものだろうと判断。「12万年前以降に地震で動いたもの」という活断層の定義から外れる有力な手掛かりを得たことになる。

しかし規制委側は、データの一部を上書きした点を問題視した。同日の審査会合で「記載内容を変更したと知らされていない」と指摘。その主張は「新たな分析結果が分かっても、元データと併記すべき」というものだ。規制委側は原電に、調査会社が作成した元の資料を提出するよう要求。同時に、新聞各紙などマスコミは一斉に原電の「書き換え問題」を報じ始めた。

20年6月4日の審査会合でも、原電は資料の上書きについて説明したが、規制委側の納得は得られなかった。原電側は上書き問題の原因を検討するため、審査に関わっていない社員も加えて総点検作業に着手した。20年10月30日の審査会合には元資料を提出し、点検作業の結果と今後の対応方針も説明。

規制委側は納得して審査の再開を決めたが、柱状図のデータを上書きしたことは原電の業務プロセスに問題があると考えた。そのため、原子力規制庁の検査部門が実施する規制検査で業務プロセスの状況を確認することにした。21年8月18日の会合で規制委は、規制検査で確認する項目を追加。それらの確認が取れてから審査を再開すると決めたのだ。

原電に不利な書き換えも

「データを書き換えた」と聞くと、自らの主張に有利となるような記載内容に変更したと思われがちだ。しかし、今回の件で原電が上書きしたのは25箇所のうち、7箇所はどちらかといえば原電に不利となるような変更だった。仮に恣意的な判断が働いたのなら25箇所すべてを自社の主張を裏付けるように書き換えるだろう。原電は、「自分たちに都合のいいような意図的な書き換えはなかった」と繰り返し述べている。

薄片観察で得られたデータの分析結果によると、2号機原子炉建屋の真下にある断層とK断層の関連性がないことが分かる。有識者会合で受けた疑惑も晴れることになる。規制委側に審査を速やかに進める意思があるのなら、記載内容の書き換えにこだわって審査を中断し続けるのは理にかなわない。

8月18日の規制委の審査中断の方針を受けて、原電は、「業務プロセスの構築を確認していただくための準備を早急に進め、早期に審査会合を実施していただけるよう全力で取り組んでいく」とのコメントを発表している。1日も早い審査再開が望まれる。