【コラム/5月17日】福島事故の真相探索 第6話

石川迪夫

第6話 水素爆発までのカウントダウン

吹き荒れた「水素ガス台風」

ペデスタルの床に溜まっていた水は、ジルカロイ・水反応によって水素を発生させた途端に水ではなくなって、水素ガスに変わる。このチェックの計算の過程で面白い事に気付いた。

ペデスタルの内側に溜まった水は、深さ25cm、約5トンであった。反応で使われたジルカロイは16トンであったから、反応で消費された水は6.3トンとなる。ペデスタルの床上に溜まった水は約5トンであったから、差し引き1.3トンの水が不足した事になる。この不足分は、格納容器の床に溜まっている水が流入して補ってくれると最初は気楽に考えていたのだが、反応が起きている時は、ペデスタルの中は水素ガスの大嵐が吹き荒れることが分かって、少し考えが変わった。大嵐については後述するが、狭いペデスタルの中、大嵐の下で水の補充がスムースに行くものか、それとも途切れるのか、これが難題だ。

なお、もし燃料の6割、19トンのジルカロイが反応したとすると、ペデスタルに流入する水は7.5トンに増える。1号機への炉心注水量約20トンの見積もりは、以外に厳しかったのだ。

では、大嵐を起こした水素ガス量はどれ程あったのか。

反応に使われた水量の6.3トンから、発生水素は約700kgと計算される。その体積は、常温常圧状態(NTP状態)で約8000m³となる。このガス体積は、ペデスタルの容積400m³の20倍、格納容器容積6000m³の1.3倍に相当する。

ところが、上記計算はNTP状態であるから、水素ガス温度を発生時の約3000℃と仮定すると体積は約10倍増となる。ペデスタル体積の200倍もの気体が、反応によって床上で発生して、狭い二つの出口から激しく流出して、格納容器内部を駆け巡る嵐となる。反応の時間を15分とし、二つの出口の合計面積を2m³とすると、吹き抜ける水素ガスの風速は毎秒45mほどになる。まさに大型台風である。

高温の水素ガスは周辺の物体により冷却されるであろうし、反応には多少の強弱があるから、台風の激しさは幾分緩和されようが、ペデスタル内で吹き荒れる水素ガス台風が相当強力であることに、相違はない。

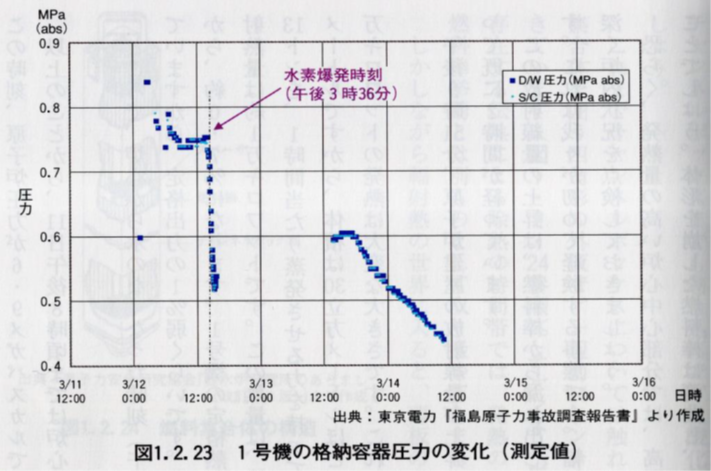

1号機でただ一つ働いていてくれた圧力計は、この嵐で狂ったと思われる。1号機の圧力計データは、12日午後3時ごろに、短時間の急上昇を示した後、翌日まで指示が途絶えた。この途絶えは、急速な水素ガスの大量発生によるものか、水素ガス3000℃の熱で計測器が壊れたのかは分からない。翌13日の昼ごろになってデータ指示は回復しているが、図で見られるように、6気圧付近から緩やかに低下しているだけで、何を意味しているのか判読は不可能である。