【特集3】中間貯蔵と再処理施設を行く サイクル政策の推進に再び脚光

リサイクル燃料貯蔵(RFS)

使用済み燃料の中間貯蔵施設、リサイクル燃料貯蔵(青森県むつ市)が事業を開始した。また日本原燃(同六ヶ所村)の再処理施設は2026年度中の完工を目指す。2施設を取材した。

リサイクル燃料貯蔵(RFS)は東京電力ホールディングス(HD)が80%、日本原子力発電が20%出資し、両社の使用済み燃料を保管する。原子力発電所敷地外で使用済み燃料を保管する日本初の施設となる。

日本の原子力発電では、使用済み燃料は発電所内の貯蔵プールや敷地内施設の金属キャスク(容器)で保管されてきた。しかしその保管可能な量には限界がある。東電HDと日本原電は原子力発電を今後運用する際に、中間貯蔵施設によって使用済み燃料の保管場所に余裕ができたことになる。

閉鎖への秒読み開始 電源使わず自然冷却

RFSは東電HDの柏崎刈羽原子力発電所から搬入された金属キャスク1基について、原子力規制委員会から使用前確認証の交付を昨年11月に受け、事業を開始した。RFSは地元との協定で「事業開始から最長50年で1棟目に保管する金属キャスクを全て搬出」することが決まっている。1棟目閉鎖へのカウントダウンはすでに始まったのだ。これらの燃料は建設中である日本原燃の再処理工場に搬出される見込みだ。

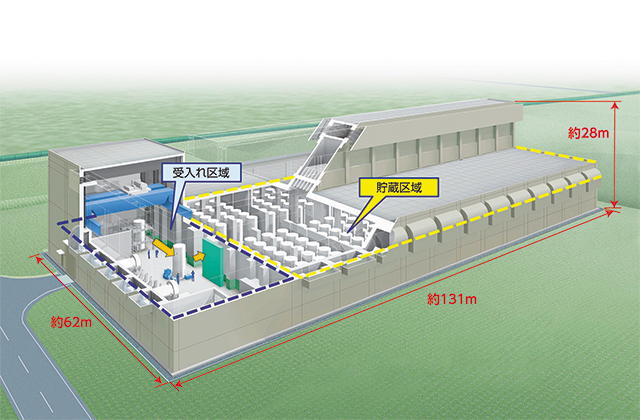

保管施設を見て感じた印象は、安全対策への深い配慮だ。RFSでは、地震や津波などの災害対策も施された分厚い鉄筋コンクリート製の堅牢な建物でキャスクを守る。厳重な警備体制も敷かれている。ここに国の許可ではウラン(U)3000t分の貯蔵が可能だ。キャスクに換算すれば、288基程度が設置できる。横の敷地には2棟目(2000t・U分)の建設も予定されている。

金属キャスクは微かに熱を持つ。そこで温められた空気が上昇する性質を利用し、その温度差を使った空気の自然対流で、施設内に風が流れ続け、冷却が行われる仕組みだ。このため冷却に電気は必要なく電源喪失による事故が起きることはない。

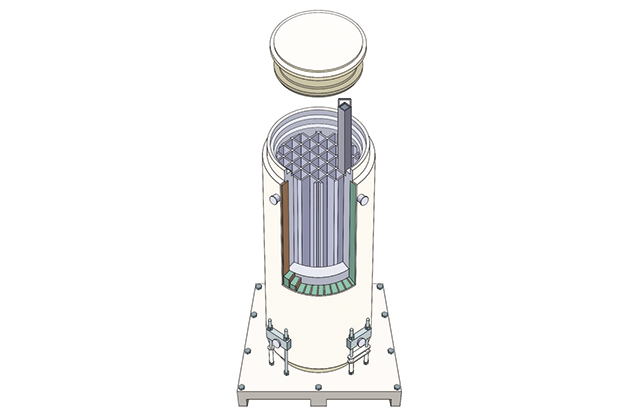

金属キャスクは輸送と貯蔵の兼用で、発電所で使用済み燃料を封入してから運ばれる。高さ約5・2〜5・5m、直径約2・4〜2・6mの巨大な容器だ。放射性物質の閉じ込め、放射線の遮蔽、臨界の防止、除熱の四つを行う機能が備わり、その構造は堅牢で落下、火災、水没にも耐えられる。さまざまな配慮と準備から、この施設での安全性の高さが確認できた。

役立つ技術・経験 新たな動きの可能性も

全国の原子力発電所で、施設内での使用済み燃料の保管量が限界に近づきつつある場所がある。RSFでの安全な運営の実績、技術や経験の蓄積は、中国、関西両電力が山口・上関で検討中の中間貯蔵施設の建設計画などに役立つのは確実だ。

他社からの使用済み燃料の受け入れについて、RFSは「出資2社の燃料を受け入れるのが当社の業務」(広報)との立場だ。とはいえ事業開始を契機に自治体の理解が進めば、新しい動きが出てくる可能性もある。RFSを活用すれば、原子力発電所のより柔軟な運用が可能になるはずだ。

RFSは、透明性の高い運営を約束し、地域住民との交流や説明会などを念入りに行っている。2000年の建設計画スタート当初からさまざまな意見はあったものの、激しい反対運動はほとんどなく、地元との信頼関係はしっかり構築されている様子だ。

RFSの一杉義美地域交流部長は、「住民の皆さまのご理解、ご指導の下で、安全に保管実績を重ね、原子力発電、原子燃料サイクルを支えていくように、社員一丸となって頑張ります」と抱負を語った。

RFS施設内にある貯蔵建屋の外観(提供:RFS)