加藤 真一/エネルギーアンドシステムプランニング副社長

前回のコラムから、早4カ月が過ぎ、年末に差し迫っているが、今年も電気事業を始め、エネルギーや環境に関わる政策や制度の議論は慌ただしく進み、その様相は、まさにカオスと言える状況にある。

今回は、2023年度の第二四半期を中心に、足元、11月初旬の制度設計について振り返ることとする。

審議会の開催は依然多し

筆者にて主にチェックしている経産省、環境省の審議会などの開催件数は、この7月から10月にかけて105件となっている。昨年の同時期に開催された件数が134件で件数自体は減っているものの、依然として多いことが分かる。

議論の内容も幅広に扱われているが、全体的に、カーボンニュートラル(CN)というゴールを意識した制度設計が増えつつあるのが特徴となっている。

一方で、カルテル事案や情報漏洩問題への対処や内外無差別な卸売など、旧一般電気事業者に係る議題が多く見られ、その分、議論に時間を費やす傾向にもある。

GXは救世主となる政策となるか

この1年ほどのキーワードと言えば、やはりGX(グリーン・トランスフォーメーション)になるだろう。50年CN実現、そして、その前の30年の削減目標を踏まえ、エネルギーの安定供給や安全保障を前提に、脱炭素と経済成長を両立させるという荒技で、まさに産業の構造転換が必要な政策となる。

政府のGX実行会議で基本方針を策定・公表し、5月にはGX推進法とGX脱炭素電源法を成立させ、それを踏まえたGX推進戦略策定まで一気に走っている。

10月に入ってからは、重要施策の方向性や必要な投資額を纏めた先行5カ年アクションプランの検討に入っており、11月8日時点で12件の案が提示されている。

さらに、その先行投資を支える仕組みとして発行が予定されているGX経済移行債については、名称を「クライメート・トランジション・ボンド」としてフレームワークが公表された。くらしと産業のGXを軸に活用することを想定している。既に第三者評価が終わり、年度内には発行予定となっている。

GX戦略では、エネルギーの供給と需要、双方の施策を織り込んでいるが、その中でも一丁目一番地に挙げられているのが省エネである。従来のようにエネルギー利用効率の改善や高効率機器の導入だけでなく、電力需給に応じた最適な使い方や非化石エネルギーへの転換も問われることとなり、需要側の積極性な取り組みが求められるところとなる。来年度の概算要求や総合経済対策を踏まえた今年度の補正予算(11月10日閣議決定)でも、この分野への支援は手厚くなっており、重要性が見て取れる。

水素やアンモニア、合成メタンなど、利用時にCO2を排出しない燃料への転換も重要だが、国内で必要量すべてを製造することは難しく、かつ無尽蔵にあるわけでもないことから、最適な使い方も考えなければならない。

今は土台(基盤)づくりの段階にあるが、これからは実行フェーズに入ることとなる。多くの施策が同時並行的に走ることになると思うが、どれか一つに偏ることなく、産業や生活全般を考えた実施が望まれるところである。

2050年CNというゴール(山の頂)は不変であるが、そこを目指す戦略や戦術(山の登り方)は様々である。リスクとチャンスが混交する中で紆余曲折はあると思うが、企業、個人それぞれが考えて対応することが求められる。

その他の制度設計も盛りだくさん

GX戦略の具体化は国としての大きな政策となるが、足元のエネルギーに関する制度設計についても、多くのことが議論、審議されている。

全てを書くとかなりの分量になるのでいくつかに絞って振り返ることとする。

資源燃料分野

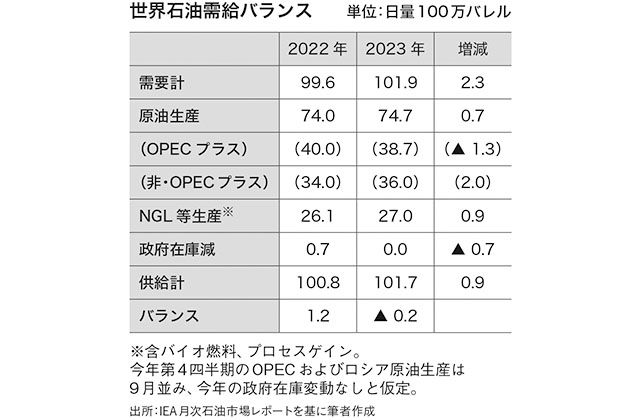

足元の燃料確保では、この冬も電力需給対策としてkW時モニタリング、発電用LNG在庫管理を継続することとしている。もちろんこの裏では、資源外交や不測の事態に備えた事業者間連携など、対応を図っている。

脱炭素化に向けては、水素・アンモニア燃料のサプライチェーン構築や拠点整備に関する支援や保安制度・クリーン基準の策定検討、グリーンイノベーション基金を使った技術開発・実証を着々と進めている。

バイオマス燃料については、持続可能性やライフサイクルGHGの認証に係る議論を続けている。特にパーム油とPKSについては、24年3月31日までに持続可能性の認証取得ができないとFIT/FIPの要件を満たさなくなるが、取得状況は芳しくない状況となっている。

発電分野

ここ数年の課題となっている供給力確保の面では、来年度から契約が発効する容量市場の実務面の準備が進められ、また今年度のメインオークションは現在、入札受付を進めているところである。なお、細かいルール変更については毎年、行われている。

今年度から新たに脱炭素電源の新設・リプレイスを促すために長期の容量収入が得られるよう制度化された長期脱炭素電源オークションは、現在、入札の登録中であり、来年1月に初回オークションが開かれる予定である。業界関係者からは系統蓄電池の申請が多いとの話も聞く。

また、需給ひっ迫対策として必要な供給力を確保するための予備電源制度を設けるため詳細設計を進めている。こちらは一般送配電事業者が確保するため、調達が始まれば託送料金負担が増えることとなる。

各電源種については、火力はゼロエミ化に向けた制度設計を、原子力はGX脱炭素電源法の施行に向けた準備を進めている。

ここ数カ月で動きが多いのが再エネ関連で、GX脱炭素電源法成立を踏まえたFIT/FIPに関する事業規律の強化を進めている。法施行は来年4月となり、具体的な設計ができ上がりつつある。

再エネ関連の事業規律強化はFIT/FIPが軸となっているが、非FIT/FIPも例外でなく、小規模太陽光・風力発電の使用前確認や基礎情報届出の義務化、低圧太陽光発電の柵塀設置義務が施行された。FIT/FIPで適用された新たな規律についても、例えば、補助金を使って行う非FIT/FIPのオフサイトPPA導入にも適用されることが予想されるため、事業者の負荷は更にかかることになるだろう。

再エネ主力電源化の切り札と言われる洋上風力発電については、案件形成促進に向けて、環境アセス制度の見直し、セントラル方式導入に向けた調査、浮体式の実証に向けた海域選定や導入目標などの戦略策定が進められている。

送配電分野

再エネの最大限導入や広域的な電力安定供給を支えるための地域間連系線と基幹系統の増強については、3月に出されたマスタープランも踏まえ、複数の計画が進められている。このうち目玉となっているのが、北海道から東北・東京エリアを繋ぐ海底直流送電の計画である。2030年代前半には日本海側200万kWの敷設を目指し、現在、広域機関で作業会メンバーを増やして検討を加速化している。今年度中に基本要件の設計、来年度には整備計画策定を予定している。

系統運用については、日本版コネクト&マネージとしてノンファーム型接続とN-1電制の受付・契約が進んでいる。次の課題は、これら電源が増えてきた際に発生する系統制約の混雑処理で、今年12月28日からは再給電方式の内容が変更される。今後も、引き続き、最適な処理対策は検討されることとなっている。

系統運用におけるもう一つの課題である需給バランス維持のための再エネ出力制御対策については、現在、短期・中長期に渡る包括パッケージ対策を検討しているところで、10月には骨子案が出された。着目される取り組みは、需要側の対策で、蓄電池や給湯器導入促進、余剰再エネ発生時に電力使用を促す電力料金メニュー提供、上げDRや需要シフトの促進などの取り組みが期待されるところである。

これらを支える託送料金については4月からレベニューキャップ制度が適用されているが、一部、制御不能費用や事後調整費用を反映させるため、10月に各一送から収入の見通しの変更申請が出され、電取委での審査が完了したところである。これを踏まえ、来年度から始まる発電側課金を含む託送供給等約款の変更認可申請が今後、提出される。

発電側課金については、現時点での試算による料金単価と割引単価、割引エリアが提示されているので、事業者の方は早めにチェックしておくと良いだろう。なお、具体的な割引エリアについては、約款認可後に各一送から個別通知される予定である。

電力小売り分野と需要側の取り組み

電力小売については、旧一般電気事業者を取り巻く課題を軸に議論や制度設計が進んでいるのが、最近の特徴である。

カルテル事案や規制料金値上げを踏まえた対象事業者への規律強化・モニタリング、電源及び非FIT非化石証書の相対卸売における内外無差別対応、グロス・ビディング休止などが挙げられる。また、ここ数年で悪化した事業環境改善のためのリスク管理や需要家保護の取り組みも強化される。

新電力にとって、事業収支を左右する要素である電源調達については、上記の内外無差別やベースロード市場の見直しなどもあり、その効果が明確に見えてくるのはこれからになるだろう。

需要家にとっても制度設計は少なからず影響しており、4月に改正された省エネ法や、来年度以降も制度見直しが反映されてくる温対法の算定・報告書・公表制度の対応に加え、CNの取り組みを加速化するために、各種補助政策を使った省エネ機器の導入や再エネ調達、将来的には水素やアンモニア、合成メタンと言った新たな燃料への転換を行われて必要があり、それぞれが利用しやすいものとなっているか、制度設計にも関心を持つことが求められる。

まだ、他にも多くの制度設計があり、ここでは書き切れないが、事業者にとっては全体を俯瞰し、それぞれの制度の関係を見て、自社の事業への影響を見極める必要があり、一方で、需要側の企業にとっては、非常に難しい内容ではあるが、自社経営、特に脱炭素化に向けてハードルとなること、利点となることがないか、チェックすることが必要になるだろう。

【プロフィール】1999年東京電力入社。オンサイト発電サービス会社に出向、事業立ち上げ期から撤退まで経験。出向後は同社事業開発部にて新事業会社や投資先管理、新規事業開発支援等に従事。その後、丸紅でメガソーラーの開発・運営、風力発電のための送配電網整備実証を、ソフトバンクで電力小売事業における電源調達・卸売や制度調査等を行い、2019年1月より現職。現在は、企業の脱炭素化・エネルギー利用に関するコンサルティングや新電力向けの制度情報配信サービス(制度Tracker)、動画配信(エネinチャンネル)を手掛けている。