オンライン・コンテンツリスト

|

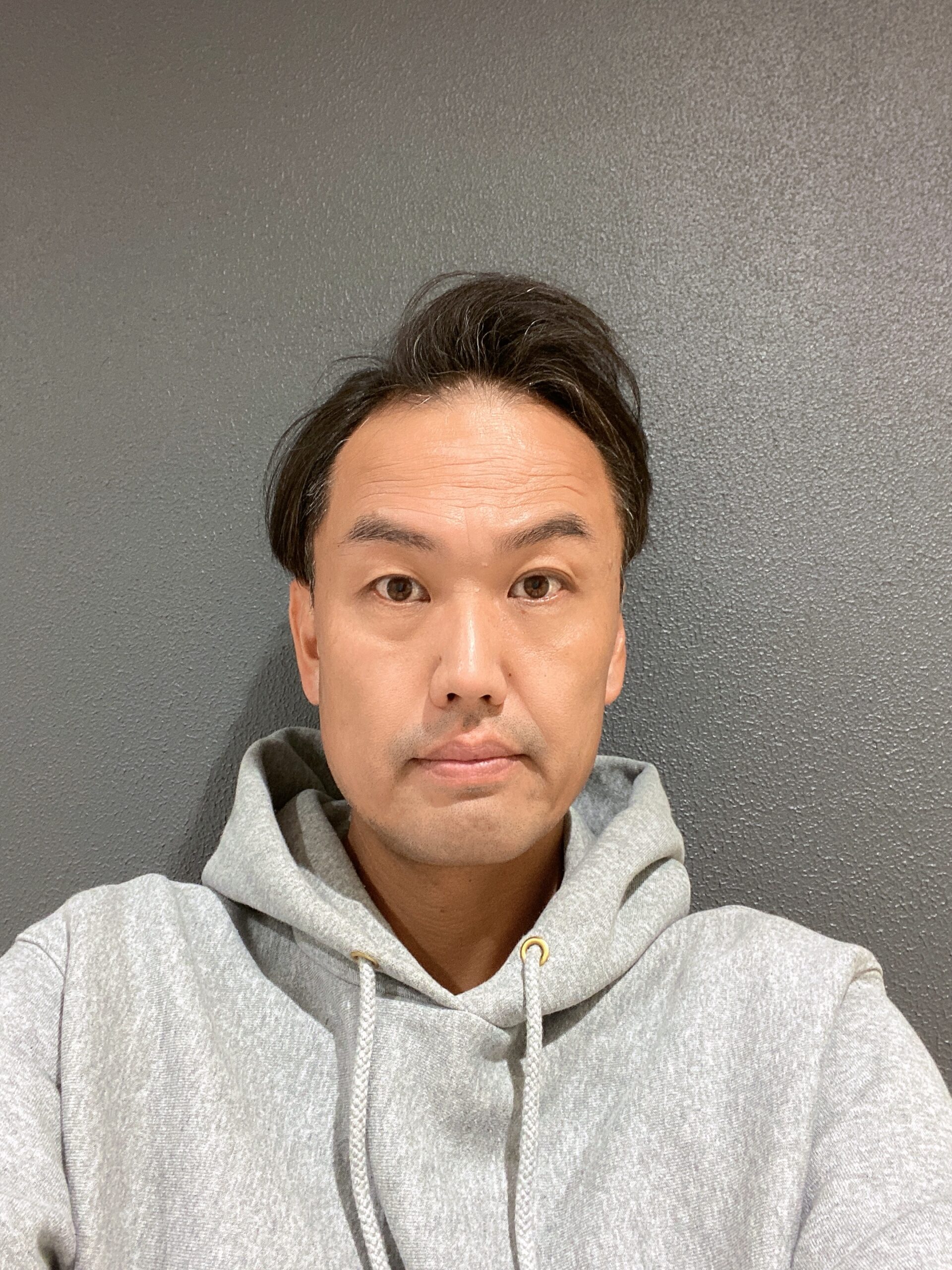

【特集1】同時市場への移行は不可避 改革の実効性を高める議論を

2024年2月2日

電力システムを巡るさまざまな課題が山積する中、進む同時市場改革議論。 今後の議論の方向性はどうあるべきか。松村敏弘東京大学教授に聞いた。 【インタビュー:松村敏弘/東京大... |

|

【特集1】議論で踏まえるべき三つの事実 志向すべき日本型の電力市場とは

2024年2月2日

電力システム改革の失敗に伴う予備力不足を端緒にスタートした同時市場の検討。 大阪大学大学院の西村陽氏は、議論に当たっては日本の電力市場を巡る三つの事実を踏まえるべきだと強調する。 ... |

|

【特集1/座談会】大幅な制度変更に弊害はあるか 電力システムの最適化を

2024年2月2日

業界からは、大幅な制度変更の弊害を懸念する声が聞こえてくる。 こうした声を踏まえ議論をどう進めるべきか。キーパーソンが意見を交わした。 【出席者】石坂匡史/東京ガス 執... |

|

【大阪ガス 藤原社長】LNGの安定調達とe―メタンの社会実装へ 両利きの経営に挑戦する

2024年2月1日

LNG調達の地政学リスクが高まる一方、脱炭素化という長期的な課題に直面する。 エネルギー安定供給の使命を果たしつつ、e―メタンの早期社会実装を目指し、脱炭素社会構築に貢献していく。 ... |

|

【書評/1月31日】従来の芭蕉論を超えた新人物像を提示する力作

2024年1月31日

江戸時代前期、それまで言葉遊びに過ぎなかった俳諧を、人生観や哲学を十七音で表現する文学へと昇華させ、俳句の源流を確立した“俳聖”松尾芭蕉。日本各地を旅し多くの作品を残した。中でも、晩年に奥州、北陸道... |

|

【目安箱/1月31日】トップが相次ぎ不祥事辞職 ENEOS社風の功罪

2024年1月30日

国内石油・エネルギー業界の雄、ENEOSホールディングス(HD)。資源高と多角化投資が当たり、業績は好調だが、斉藤猛社長(当時)が女性にセクハラ行為をしたとして、昨年12月に解任された。同社は昨年も... |

|

【マーケット情報/1月26日】原油上昇、需給逼迫感が強まる

2024年1月29日

【アーガスメディア=週刊原油概況】 先週の原油価格は、主要指標が軒並み上昇。需給逼迫感の強まりが、価格に対する上方圧力となった。米国原油の指標となるWTI先物、および北海原油を... |

|

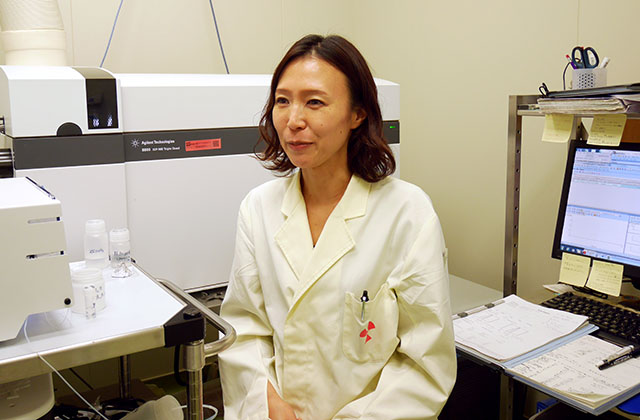

次代を創る学識者/坂口綾 筑波大学数理物質系化学域放射線・アイソトープ地球システム研究センター教授

2024年1月29日

環境中の放射性同位体や安定同位体を用いた、地球・環境化学の研究に従事。 放射性物質への正しい理解が社会に広がるよう、人材育成の重要性を強調する。 放射性同位体や安定同位体... |

|

最新EVに試乗できる! EVイベントのすすめ

2024年1月28日

【どうするEV】陰山惣一/『Eマガジン』編集長 世界的に新型EVの発表が相次ぐ昨今。日本でも各メーカーがEVのCMを放映し、「次のクルマはEVに?」と検討をされている方もいるか... |

|

【山田修 東海村長】「BWRの再稼働は必要」

2024年1月27日

やまだ・おさむ 1961年生まれ。水戸市出身。86年高崎経済大学経済学部卒、茨城県庁入庁。財政課、産学連携推進室室長補佐、地域計画課課長補佐(総括)などを経て2010年東海村副村長に就任。1... |

|

【論考/1月26日】燃料油補助を考える〈下〉「所得移転」が支援の本筋

2024年1月26日

ガソリン税・本則税率は60年前の制度 ガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)を特例税率1ℓ当たり53.8円から本則税率28.7円へ、軽油引取税も特例税率32.1円から本則税率15.0円... |

|

グループの技術と知見を結集 設備や運転ノウハウを一括販売

2024年1月26日

【エネルギー企業と食】エア・ウォーター×サーモン養殖 近年、海水温の上昇や赤潮などで漁獲量が減少している。漁業従事者の高齢化や人手不足も問題だ。こうした課題に対し、環境に依存し... |

|

【目安箱/1月25日】能登半島地震で難航する電力復旧 システム改革の影響は?

2024年1月25日

電力システム改革の制度設計で活躍中の東京大学の松村敏弘教授は、2022年6月に「【論考】初の電力需給ひっ迫警報 大騒ぎしすぎではないか」という記事を、エネルギーフォーラムのウェブサイトに寄稿している... |

|

【需要家】子供と大人の対話 気候変動問題こそ重要

2024年1月25日

【業界スクランブル/需要家】 先日、小中学校で環境教育をしている学校の先生と話す機会があった。例えばプラスチック問題について授業で取り上げ、「なるべく使わない」「リサイクルする... |

|

政治的に浮上したトリガー凍結解除 問われる石油関連税制の在り方

2024年1月25日

【多事争論】話題:トリガー条項とガソリン暫定税率 トリガー条項を巡っては与野党協議が行われるなど国民の注目を集めた。 石油元売りに補助金が投入され続ける中、有識者はこの問... |