月刊エネルギーフォーラム記事リスト

|

【特集1】新型炉は現行基準の解釈とズレ 建設に向け早期に結論を

2025年10月2日

安全性能を大幅に向上させた「SRZ―1200」を巡り、規制庁との間で議論が進んでいる。議論の長期化は建設の停滞を招きかねない。進捗を当事者に聞いた。 【インタビュー:佐藤 拓/... |

|

【特集1】立ちはだかる「資金調達」の壁 英国はなぜ新設炉に投資できたか

2025年10月2日

英国では7月に新設炉プロジェクトが建設フェーズに突入した。どのようにして民間出資を取り付けたのか。日本が学ぶ点は多い。 【レポート:服部 徹/電力中央研究所 社会経済研究所 研... |

|

【特集1】原子力の逆襲 本格化する「新設・更新」の最新事情

2025年10月2日

東京電力福島第一原子力発電所事故から十余年─。長く続いた不遇の時代が終わり、日本の原子力は“逆襲”の時を迎えている。エネルギー安全保障、電力安定供給、GX・DX推進、料金低廉化など、原子力は... |

|

【九州電力 西山代表取締役社長執行役員】安定・低廉な電気で九州の魅力を高め 地域経済と共に発展する

2025年10月1日

さまざまな社会変化を背景に電力事業が転換点を迎える中、6月26日に九州電力社長に就任した。 再エネ、原子力による脱炭素化された低廉な電力で地域経済の発展に貢献するとともに、人材戦略を強... |

|

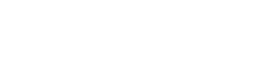

陸上式のリスク要因を排除 過酷事故に対応可能な電源へ

2025年9月29日

【技術革新の扉】浮体式原発/アドバンスドフロート 原発活用への動きが活発になる中で、事故リスクへの対応も重要な視点となる。 津波による影響を受けにくい浮体式原発は、安全性... |

|

中長期のkW時確保義務付けで 制度化に向け整理すべき課題とは

2025年9月28日

【多事争論】話題:kW時の調達義務化 資源エネルギー庁は7月、小売事業者に量的な供給力確保義務を課す方向性を示した。 事業者の負担増や既存制度との整合性などが懸念される中... |

|

【エネルギーのそこが知りたい】数々の疑問に専門家が回答(2025年9月号)

2025年9月27日

加速する核融合炉の開発競争/米国による二次関税 Q なぜ近年、世界各国で核融合発電の実証に向けた取り組みが加速しているのでしょうか。 A この背景には、地球規模のエネルギ... |

|

【森 洋介 国民民主党 衆議院議員】「社会保険料を下げたい」

2025年9月26日

もり・ようすけ 1994年大阪府茨木市生まれ。上智大学経済学部経済学科卒業、一橋大学国際・公共政策大学院修了。環境省、ローランド・ベルガーなどを経て、農機具買取・販売会社を創業。昨年10月の... |

|

【需要家】スマメ導入の効果 データ利活用の可能性探る

2025年9月25日

【業界スクランブル/需要家】 2014年から進められてきた低圧部門のスマートメーターの導入が昨年度末に完了し、この春から全ての旧一般電気事業者で紙の検針票の無料送付が原則廃止と... |

|

日本の成長軌道定着を目指す 電力制約で阻害されてはならず

2025年9月25日

【巻頭インタビュー】畠山 陽二郎/経済産業省 経済産業政策局長兼首席GX推進戦略統括調整官 今夏の人事で経済産業政策局長に、資源エネルギー庁次長だった畠山陽二郎氏が就任した。 ... |

|

【再エネ】太陽光のケーブル盗難 業界全体でリスク分担を

2025年9月24日

【業界スクランブル/再エネ】 ここ数年、銅価格の高騰を受け、太陽光発電施設の銅線ケーブル盗難が相次いでいる。盗難に伴い長期間の運転停止や復旧への経済的負担が増加し、太陽光発電事... |

|

事業譲渡の先に何を見据えるのか 将来ビジョンを持った検討を

2025年9月24日

【論点】LPガス業界のM&A〈後編〉/中原駿男・スピカコンサルティング代表取締役 M&Aという言葉は日常的に使われるが、全ての経営者にとって身近なわけではない。... |

|

夏場のガス火力低下 議論スルーを直前で回避

2025年9月23日

【業界スクランブル/火力】 OCCTOが約1年半にわたって議論を重ねた「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の報告書が7月に公表された。それによれば、2050年には2300万... |

|

原発由来だけではない〝核のごみ〟 余剰プル処分を巡る米国の迷走

2025年9月23日

【原子力の世紀】晴山 望/国際政治ジャーナリスト 核保有国は核兵器や原子力潜水艦など軍事用の核ごみ処分に手を焼く。 米国では処分先が決まらない核ごみを軍用施設に仮置きして... |

|

【原子力】美浜の建て替え調査再開 迅速な許認可が必須

2025年9月22日

【業界スクランブル/原子力】 関西電力が美浜1号機の後継機設置に向け、現地調査の再開を公表した。火力は炭素を出し、再エネは天気任せ、蓄電池は高コストとなれば、原子力に頼るしかな... |