高い見地から日本の電力政策議論に深く関わってきた山地憲治氏。その変遷を振り返り、将来の電力の在るべき姿について提言を寄せた。

山地憲治/地球環境産業技術研究機構(RITE)理事長

![]()

エネルギーフォーラムと私の関わりは長い。私が「電力新報」(月刊エネルギーフォーラムの前身)に初めて寄稿したのは1978年8月号で、題目は「核燃料サイクルからみた炉型戦略:シミュレーション分析にみる長期展望」だった。

当時は原子力への期待が極めて大きく、シミュレーションで想定した2000年のわが国の原子力発電規模は7000万~1・5億kW、25年については1億~3・5億kWだった。炉型は軽水炉から高速増殖炉(FBR)への移行が基本で、21世紀はFBRの時代になると想定されていた。当時の炉型戦略の課題は軽水炉からFBRへつなぐ原子炉型の選択で、軽水炉でプルトニウムを使うプルサーマル、国産重水炉(沸騰軽水冷却)ATR、そして天然ウランを燃料とするカナダの重水炉CANDUが候補だった。私の年代の人には懐かしい話だが、結果を見届けた今では夢の痕跡である。

ところで、今年は昭和100年、戦後80年、そして私自身にとっても後期高齢者となる75歳を迎えた区切りの年である。私の誕生年は電気事業にとっては、発電から送配電・販売まで一貫して行う戦後体制が決まった年(発足は翌年5月)である。この機会に電力を中心に戦後80年のエネルギー政策を振り返ってみたい。

高度成長を支えた電気事業 原子力は独自政策で展開

戦後と言っても52年4月に独立するまでの日本は占領下にあり、電力体制整備は占領下で行われた。50年の電気事業再編成令と公益事業令(いずれも国会議決のない占領下におけるポツダム政令)によって、電気事業は地域独占を認められた公益事業となり、発送電と配電を一貫して行う9電力体制が51年に発足した。

その後、曲折はあったが、戦後のわが国の電気事業は軌道に乗り、高度経済成長を支えた。電気料金は原価に適正利潤を加えた規制の下で形成されたので電気事業経営は安定した。原子力発電の導入、大気汚染対策として始まった液化天然ガス(LNG)火力の導入などは、安定した電気事業制度が存在したからこそ可能であったと言える。

70年代には2度にわたって石油危機が発生し、第一次危機の時には石油火力に75%を依存していた電気事業は値上げを余儀なくされた。だが、原子力やLNG、そして輸入石炭によって石油代替を図り電力の安定供給は維持された。その後は、原子力、LNG、石炭が発電の主力を担うようになり、石油火力の比率は急減し、安定供給を担う電源の多様化が実現した。

電力に限らず、高度経済成長が本格的に始まるまでのエネルギー政策は産業政策の一部であった。エネルギー政策を担う審議会(総合エネルギー調査会)が設置されたのは65年である。総合エネルギー調査会(現在の総合資源エネルギー調査会)の起源は、産業構造調査会(現在の産業構造審議会)の下にあった総合エネルギー部会である。第一次石油危機を経てエネルギー政策の重要性は増大し、70年代からは長期エネルギー需給見通しが公表されるようになった。今世紀に入りエネルギー政策基本法が成立すると、エネルギー政策はエネルギー基本計画に集約され、今日に至っている。

なお、原子力については、基盤となる科学技術開発から始める必要があったことと核兵器との関係があったため、独自の政策が進められた。54年に最初の原子力予算が計上され、56年には原子力委員会と科学技術庁が設置された。原子力委員会は、ほぼ5年ごとに原子力開発利用長期計画を策定し、わが国の原子力開発の基本政策を定めた。総合資源エネルギー調査会によるエネルギー政策の策定においても、原子力開発利用長期計画が尊重された。05年には「原子力政策大綱」と名称を変えたが、福島事故発生時まで、基本的にはこの政策決定プロセスは維持された。

温暖化対策と自由化が加速 電力ビジネスモデルが変容

90年代に入ると地球温暖化対策がエネルギー政策の重要課題として浮上してきた。また、分散型電源の意義も強調されるようになり、英国から始まった電力自由化の動きも勢いを増してきた。戦後の電力再編成以来、長く安定していたわが国の電気事業制度にも見直しの機運が高まりつつあった。このような時代の変化に対して、電気事業者は保守的で機動性に欠いていたと言わざるを得ない。少なくとも社会との対話が乏しかったことは確かである。現実には、住宅の太陽電池の余剰電力を家庭料金の水準で買い取るなど、再生可能エネルギー導入推進にも対応していた。だが、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の事故対応や六ヶ所再処理推進など原子力の課題対応に追われ、受け身の対応が目立った。

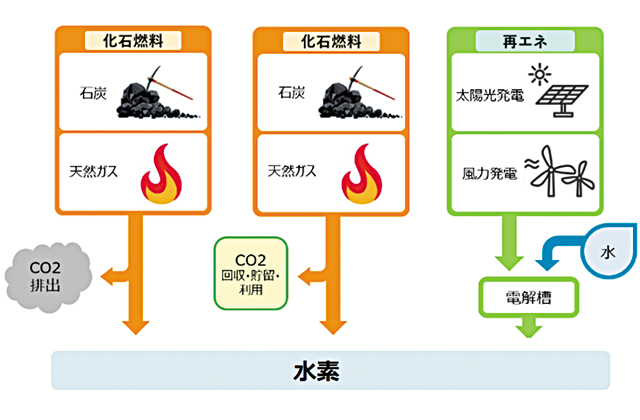

21世紀に入ると、化石燃料を大量消費する電気事業への風当たりが強まった。一方、11年の福島事故によって原子力推進には急ブレーキがかかり、再エネによる発電に大きな期待が寄せられた。そのため固定価格買い取り制度(FIT)が導入され、今や再エネ発電が電力供給量の22%となり、水力以外の再エネ発電が水力を上回るようになった。太陽光や風力のような自然変動電源を電力系統に統合するために需給調整や電力貯蔵、電力系統整備に多大なコストがかかるようになってきた。

電力システム改革は電気事業のビジネスモデルに大きな変容を要求することになるが、この背景にはエネルギー関連技術の大きなイノベーションがある。太陽光発電や風力発電、燃料電池などは熱の動力への変換を実現した動力革命とは無縁である。熱機関では規模の経済が働くが、太陽光などの分散型電源は小規模・大量生産によって経済競争力を持ち始めている。ならば、需要を束ねて大規模中央発電所から供給する方式で成長してきた電気事業の形態も変わらざるを得ない。

ただし、太陽光や風力のエネルギー源は国産であるものの、需給調整に必要な蓄電池を含む電力設備は輸入に頼る部分が多く、特にリチウムやコバルトなどの重要鉱物は供給国が偏っている。電力の安定供給には、従来のような燃料確保だけではなく、視野を広げて対応する必要がある。

FIT の導入で再エネが急増した

FIT の導入で再エネが急増した