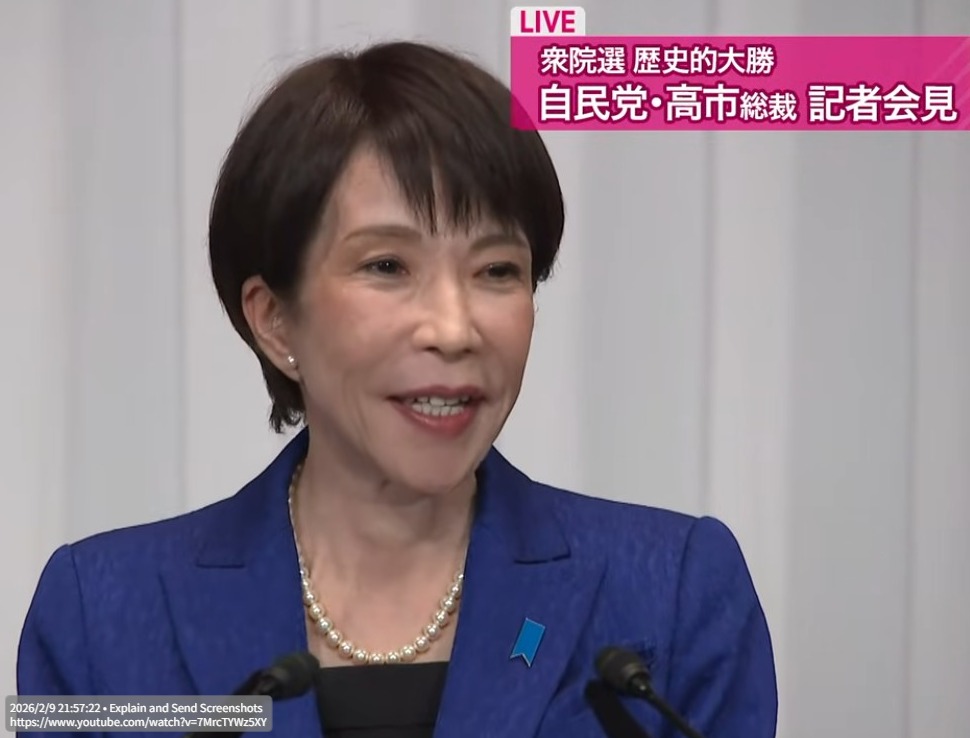

長期停止が続いている原子力発電所の早期再稼動に向け、政治的環境が整った。2月8日に投開票が行われた第51回衆議院選挙で、自民党が単独で議員定数465の3分の2を上回る316議席を獲得。また連立を組む日本維新の会のほか、野党の国民民主党、参政党、チームみらいに加え、立憲民主党時代の脱原発路線を軌道修正した中道改革連合も含めると、衆院議員の約98%(455議席)が原発再稼動を推進する立場となった。有権者の期待に応える意味でも、これを機に早期再稼動の足かせとなっている原子力規制委員会の審査の在り方について、政治主導で見直しが進むことが求められる。

今回の衆院選で10議席以上を獲得した各党の公約などを見ると、原子力政策については主に次のような書きぶりになっている。

自民党(公示前198→316)〈東京電力福島第一原子力発電所事故への真摯な反省を出発点に、国民の原子力発電に対する不安をしっかりと受け止め、二度と事故を起こさない取組みを続けます。原子力規制委員会により厳しい安全性基準への適合が認められた原子力発電所については、立地自治体等関係者の理解と協力のもと再稼働を進めます。新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・設置に取り組みます〉

日本維新の会(公示前34→36)〈電力の安定供給とエネルギー安全保障の観点から、原子力規制委員会の審査の効率化を図りつつ、新規制基準の許可を得た原子力発電所の早期再稼働を進めます〉

国民民主党(公示前27→28)〈安全基準を満たした原子力発電所の早期再稼動に向けて、原子力に関する規制機関の審査体制の充実・強化や審査プロセスの合理化・効率化等を図り、適合性審査の長期化を解消します〉

参政党(公示前2→15)〈現下の電気料金高騰や電力供給問題へ対応するため、既存原発・化石燃料の活用や再エネ賦課金の見直しなど現実的な手段を用いた、国民の不安と負担の早急な払拭〉(政策9の柱から)

チームみらい(公示前0→11)〈2030年での原子力比率 20〜22 %の達成を目指し、国主導で再稼働支援策を整備します。2030 年時点で 25 基以上の運転を実現できるよう、手続きの迅速化と地域支援を両立させます。〉

中道改革連合(公示前167→49)〈将来的に原発に依存しない社会を目指しつつ、安全性が確実に確認され、実効性のある避難計画があり、地元の合意が得られた原発の再稼働〉

参政党以外は、「再稼動」を明記。中でも維新と国民については「早期再稼動」に向けて、規制委の審査の効率化などに言及している点が特筆される。チームみらいは、30年目標達成に向け、具体的な稼働基数目標を打ち出しているのが興味深い。