憧れのレーシングカーが順位や技術を競うモータースポーツ。その舞台が、カーボンニュートラル(CN)の実現に向けた次世代燃料を試す「走る実験室」として注目を集めている。自動車業界が有望視するCN燃料の一つが、二酸化炭素(CO2)を回収して製造する人工燃料「合成燃料」で、合成燃料を自動車レースで検証する実験が進んでいる。脱炭素化の潮流が押し寄せる中、CN燃料を巡る「もう一つの戦い」のボルテージも高まりそうだ。

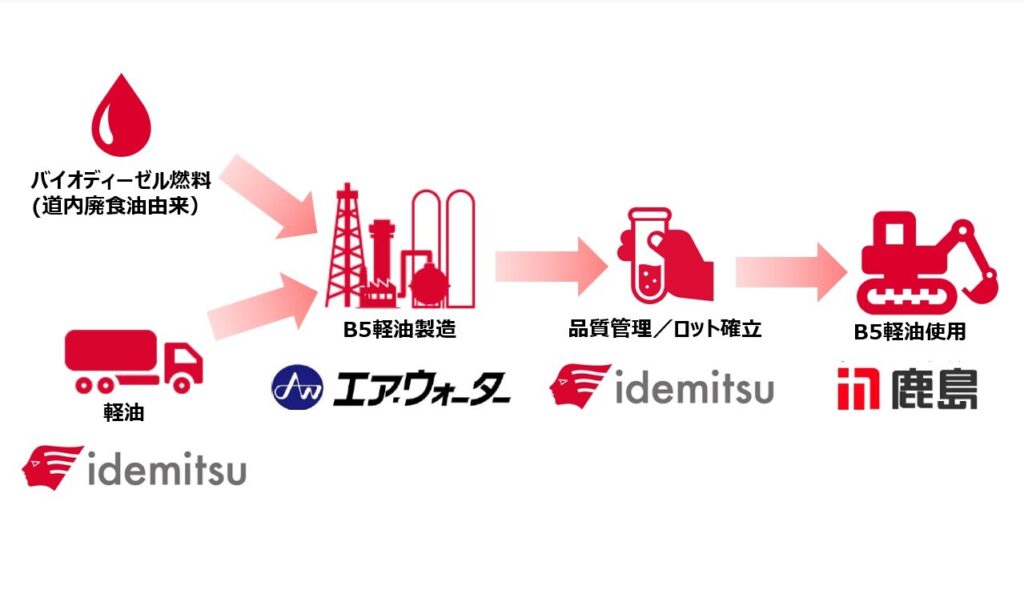

合成燃料は、CO2と水素を合成してつくる燃料。原料の一つは発電所や工場などから排出されるCO2で、将来的には大気中からCO2を直接回収する技術「DAC」の活用が見込まれている。もう一つの原料として想定されているのが、再生可能エネルギー由来の「グリーン水素」だ。ガソリンの成分に近い液体の合成燃料はエネルギー密度が高いことも特徴で、ガソリンスタンドなどの既存インフラを生かすことができる。

「スーパー耐久」に合成燃料で参戦

こうしたCN燃料を車両に導入する動きは、すでにモータースポーツの分野で活発化。世界各国の公道が戦いの舞台となる「世界ラリー選手権(WRC)」では、22年シーズンから合成燃料とバイオ燃料を混合した再生可能燃料の使用を始めた。国内に目を向けると、市販車に近い車両で競う「スーパー耐久シリーズ」もCN燃料の有効性を実証する場となっている。

CN社会に役立つ技術の可能性を追求する一社がマツダ。その一環で同社は2023年7月にオートポリスサーキット(大分県日田市)で行われたスーパー耐久の第4戦に合成燃料で参戦し、完走を果たした。その後も同社は、合成燃料の検証などを重ねている。また、世界最高峰のレースで知られるF1でも、CN燃料の導入を視野に入れた開発が進んでいる。こうした取り組みが広がれば、市販車の開発に役立つ技術の進化への期待感も高まりそうだ。

サーキット運営企業も環境対応に意欲

一方、市販車を改造したレーシングカーで争う「スーパーGT」を運営するGTアソシエイション(東京都品川区)は、参戦メーカーなどと歩調を合わせて「環境対応ロードマップ」を策定し、30年までにシリーズ全体のCO2排出量を半減することを目指すプロジェクトを始動させた。将来的には、国産の合成燃料をレースに採用することを目指す。レース観戦の醍醐味は、何と言っても場内に響き渡るエンジン音を全身で感じとれることだ。同社には、ファンを魅了する「音の出るエンジン」を残したいという思いもある。

合成燃料を巡っては、政府が官民一体で導入促進に向けた協議を重ね、30年代前半までに商用化を目指す方針を打ち出した。自動車用途はその一つで、モータースポーツはCN燃料の存在を社会に認知させる入り口となる。社会実装に向けては石油元売り大手などの関係事業者が連携し、サプライチェーン(供給網)の構築に向けた検討にも乗り出している。