経済産業省および環境省の幹部人事(7月1日付)が6月25日に発表された。

1.経産省幹部人事の概要(抜粋)6月25日発表、7月1日付

事務次官 飯田祐二(1988年) :留任

経済産業審議官 保坂伸(87年): 辞職 ← 松尾剛彦(88年) 通商政策局長

大臣官房長 藤木俊光(88年) :経済産業政策局長に ← 片岡宏一郎(92年) 福島復興推進グループ長

総括審議官 南亮(90年) :商務・サービス審議官に ← 成田達治(92年) 内閣官房内閣審議官※成田氏は経済安全保障政策統括調整官を兼務

政策立案総括審議官 龍崎孝嗣(93年) :脱炭素成長型経済構造移行推進審議官に ← 茂木正(92年技官) 商務・サービス審議官※茂木氏は「首席国際博覧会統括調整官」を兼務

地域経済産業審議官(兼首席スタートアップ創出推進政策統括調整官 ) 吾郷進平(89年) :辞職 ← 同役職は廃止

技術総括・保安審議官 辻本圭介(92年技官) :福島復興推進グループ長に ← 湯本啓市(93年技官) 大臣官房原子力事故災害対処審議官※湯本氏は 「産業保安・安全グループ長」を兼務

福島原子力事故処理調整総括官 新居泰人(91年) :留任※新たに「首席能登復興担当政策統括調整官」 を兼務

福島復興推進グループ長 片岡宏一郎(92年): 官房長に ← 辻本圭介(92年技官) 技術総括・保安審議官

経済産業政策局長 山下隆一(89年) :中小企業庁長官 ← 藤木俊光(88年) 大臣官房長

通商政策局長 兼 首席ビジネス・人権政策統括調整官 松尾剛彦(88年) :経済産業審議官に ← 荒井勝喜(91年) 大臣官房審議官

貿易経済協力局長 兼 首席経済安全保障政策統括調整官 福永哲郎(91年) :留任※貿易経済協力局は貿易経済安全保障局に改称

産業技術環境局長 畠山陽二郎(92年) :資源エネルギー庁次長に ← 菊川人吾(94年):大臣官房審議官※イノベーション・環境局長として着任

脱炭素成長型経済構造移行推進審議官 兼 GXグループ長(新設) 龍崎孝嗣(93年)

製造産業局長 伊吹英明(91年) :留任

商務情報政策局長 野原諭(91年) :留任

商務・サービス審議官 兼 商務・サービスグループ長 茂木正(92年技官) :政策立案総括審議官に ← 南亮(90年) 総括審議官

特許庁長官 濱野幸一(89年): 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長に ← 小野洋太(89年) 日本政策金融公庫専務取締役

中小企業庁長官 須藤治(89年) :辞職 ← 山下隆一(89年) 経済産業政策局長

中小企業庁次長 飯田健太(92年) :留任

資源エネルギー庁長官 村瀬佳史(90年) :留任

資源エネルギー庁次長 松山泰浩(92年) :2025年日本国際博覧会協会事務局運営基盤調整統括室長に ← 畠山陽二郎(92年) 産業技術環境局長 ※畠山氏は「首席最終処分政策統括調整官」、「首席エネルギー・地域政策統括調整官」に加えて「首席GX推進戦略統括調整官」を兼務

同庁省エネルギー・新エネルギー部長 井上博雄(94年): 留任

同庁資源・燃料部長 定光裕樹(92年): 日本政策金融公庫専務取締役に(6月24日付) ← 和久田肇(92年技官) エネ庁長官官房国際資源エネルギー戦略統括調整官

同庁電力・ガス事業部長 久米孝(94年) :留任

2.組織再編と幹部人事

◆組織再編

6月25日の閣議後記者会見で齋藤健経産相 は組織見直しと人事に関してコメントした。昨年の組織見直しは、「エネルギーの安定供給とカーポンニュートラル実現の両立に向けて資源エネルギー庁の課室体制を見直し」するものだった。

※水素およびアンモニア政策の一体的な推進に向けた体制を整備…省エネルギー部・新エネルギー部に「水素・アンモニア課」を新設

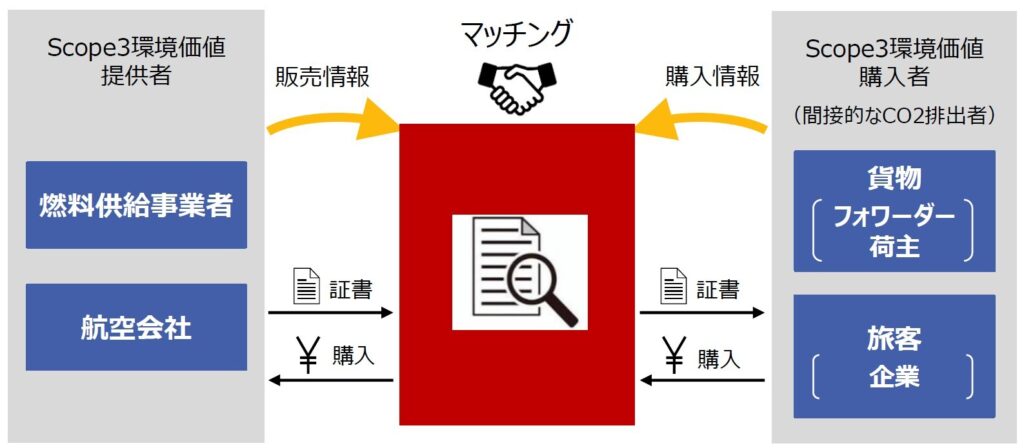

※資源・燃料部を、カーボンニュートラル時代を見据えた体制に転換…GXを見据えた資源外交戦略を担う「国際資源戦略室」の新設。石油・天然ガス課を非化石燃料を含めた燃料の上流開発を推進する「資源開発課」に。石油精製備蓄課と石油流通課を統合、合成燃料やSAFなどのカーボンニュートラル燃料を含む燃料の供給体制を担う「燃料供給基盤整備課」に。鉱物資源課と石炭課を統合して「鉱物資源課」に。二酸化炭素の貯蔵やカーボンリサイクルの推進に取り組む「燃料環境適合利用推進課」の新設。また、その下にCCS(二酸化炭素の回収・貯留)の事業化や法制化に向けた政策を担う「CCS政策室」を新設。

これに対して今年の組織見直しは、 「経済安全保障、イノベーション、GXなどの重点施策の推進体制を強化」するもの であった。昨年・今年と内外の激動する情勢への対応を図ったものといえよう。

◎組織再編に関する経産大臣のコメント (6月25日)

〈本日、経済産業省組織令などの一部を改正する政令を閣議決定しました。経済安全保障、イノベーション、GXなどの重点施策の推進体制を強化します。具体的には、貿易経済協力局を貿易経済安全保障局に 、産業技術環境局をイノベーション・環境局に それぞれ改組するとともに、GXグループ を新たに設置することとします。

(質問に答えて)諸外国がかつてない大胆な産業政策に舵を切っている状況の中で、それぞれの国の産業政策自体が国際競争の時代に入っているという認識を持っています。こうした中で、今回の機構改革は、まずGXや経済安全保障、それからイノベーションなど、近年重要性が増してきている新たな政策課題に組織のリソースを集中し、より腰を据えて取り組む体制を構築するものです。このため、先ほど申し上げた新たな3つの局を立ち上げるとともに、通商戦略課や宇宙産業課、文化創造産業課など8つの課を新設することとしています。…今回の組織改編は、局名を変更したことを含め、かなり大規模な改正になっており、おそらく省庁再編があった2001年1月以来のものだと考えています。〉

参考=組織見直しの経産省プレス (6月25日)

(1)対外経済政策と経済安全保障政策の推進体制の強化

通商戦略と経済協力施策の一体的な立案・実施 、経済安全保障の確保に関する取組強化 のための体制を整備するため、・経済協力関係課を通商政策局に移設するとともに、通商機構部 を国際経済部 に再編。また、通商戦略の企画立案に関する司令塔として通商戦略課 を新設。・貿易経済協力局を貿易経済安全保障局に改称し、省内の経済安全保障施策の総合調整を担う経済安全保障政策課 を新設――。

(2)イノベーション、GXの推進に向けた体制整備

イノベーション推進およびスタートアップ創出・育成の支援 、GX推進に係る政策的支援等の企画立案のための体制を整備 するため、・産業技術環境局をイノベーション・環境局 に改称するとともに、新たにイノベーション、スタートアップ支援を担う課を新設。・グループとして一体的に運用できるようGX関係課の所掌事務を再編――。

◎電気新聞6月26日付〈産業技術環境局 GX強化へ再編〉 〈政府は25日、経済産業省の組織改正を閣議で決めた。産業技術環境局を再編し、GX関連の政策、企画立案を一手に担う。脱炭素成長型経済構造移行推進審議官 を新たに配置する。同審議官は環境政策課などが入る新設のGXグループを率いて、GX投資の促進、脱炭素移行を推し進める。加えて、同局を「イノベーション・環境局 」に改称してイノベーションとスタートアップ支援を担う課を新設する。いずれも7月1日付。新設の脱炭素成長型経済構造移行推進審議官には、龍崎孝嗣 政策立案総括審議官が就く。龍崎氏はこれまで首席GX機構設立準備政策統括調整官も併任し、産業技術環境局とともにGX政策を立案してきた。イノベーション・環境局長には菊川人吾 大臣官房審議官(経済産業政策局担当)が就く。……〉

◆幹部人事、いくつかのコメント

昨年の人事に関する報道では、〈経産次官は入省年次がナンバー2の経産審より1年若く「年次逆転」となる異例の人事〉(日経新聞 2023年6月28日)が話題としてとりあげられていた。この点について、省内では「今の時代に年次逆転はありうる話」と述べる人もいたことを、筆者は昨年の「メディア論評(1)霞が関人事に関する報道」で紹介した。今年については、事務次官人事がなかったこともあって、メディアも業界紙を除くと淡々と人事の結果を紹介する形が多かった。一方で、話題があまりなく原稿が短い中、不適切発言で首相補佐官を更迭された荒井勝喜氏の通商政策局長就任が取り上げられることとなった。

◎日経新聞電子版6月25日付〈経済産業審議官に松尾剛彦氏〉〈 経済産業省は25日、保坂伸経済産業審議官の後任に松尾剛彦 通商政策局長を充てるなどの幹部人事を発表した。飯田祐二事務次官、村瀬佳史資源エネルギー長官 は留任する。7月1日付で発令する。通商政策局長に荒井勝喜 官房審議官をあてる。荒井氏は首相秘書官を務めていた 23年2月、同性婚を巡る差別発言で更迭されていた。〉

齊藤経産相は6月25日の記者会見で、局長クラスの人事について次のように述べた。昨年の西村経産相(当時)もそうであったが、局長世代の顔が見えている。齊藤大臣(1983年入省)らしさも出ていたといえよう。なお、今年の霞が関人事は、基本的に事務方の案が通っていると言われる。

◎幹部人事に関する経産大臣のコメント (6月25日)

〈本日、経済産業省幹部の人事異動について、閣議で承認されました。発令は7月1日となります。日本の経済社会構造の転換が求められる中、経済産業政策の新機軸の推進 、エネルギー基本計画の改定 、半導体戦略を始めとする経済安全保障の確立 、大阪・関西万博の開催準備などに万全を期す 、そして継続性を確保しつつ、重点施策を着実に推進していくことが必要です。このため、飯田事務次官、村瀬資源エネルギー庁長官など、多くの幹部を留任させます。また、松尾通商政策局長を経済産業審議官に、中小企業の成長支援などがマクロ経済政策、産業政策として極めて重要となる局面であることを踏まえ 、山下経済産業政策局長を中小企業庁長官に登用します。新設する貿易経済安全保障局長には福永貿易経済協力局長を、イノベーション・環境局長には菊川大臣官房審議官を、大臣官房脱炭素成長型経済構造移行推進審議官には龍崎政策立案総括審議官を、それぞれ登用します。省外で活躍してきた日本政策金融公庫の小野専務取締役を特許庁長官に、佐合取締役を関東経済産業局長に、成田内閣官房内閣審議官を大臣官房総括審議官に それぞれ登用するとともに、博覧会協会の体制を強化 するために、松山資源エネルギー庁次長を同協会に派遣します。…これからも年次や職種にとらわれない適材適所の人事を行ってまいります。最後になりますが、今回勇退することになる保坂経済産業審議官、須藤中小企業庁長官、吾郷首席スタートアップ創出推進政策統括調整官には、長年にわたる公務への多大な貢献に感謝申し上げます。保坂氏も須藤氏も吾郷氏も、かつて私が若い頃、通産省勤務時代に一緒に仕事をした人たちであります。私は23年勤務して、46歳の時に退職しましたが、おそらくこの3人には万感の思いがあると思います。…〉