「下北半島と敦賀半島を非核化する」。原子力規制委員会委員だった島崎邦彦氏は、2013年に、原子力発電所の調査をしながらこんな過激な発言をしたとされる。エネルギーフォーラム13年4月号の記事「下北半島非核化へ進む原子力規制委の視野狭窄」に掲載されている。今でもエネルギー関係者の間で語られる問題行為だ。

以下は、間接的に聞いた話だ。この発言の真偽を聞いた原子力反対派の人に島崎氏は「そこまで過激なことは言っていないが、地震だらけの日本に原発を作るのは問題」と答えたそうだ。

中立の求められる行政機関で役職にある人が、このような先入観を持って原子力規制という行政活動を行っていた。彼の任命した民主党政権の政治家、また任命に関わった当時の原子力規制の行政関係者の責任を追及し、もっと政治問題にしてもいいだろう。

◆政府批判を続ける島崎氏

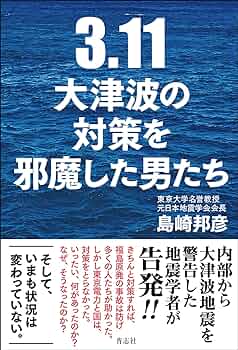

島崎氏は14年に規制委員を退任した。退任後に、16年に当時の田中俊一規制委員長に面会し、地震の審査をもっと厳格にすることを求めた。そして反原発の主張を各所で続けた。非科学的な主張と反原発の記事で知られる岩波書店の雑誌「科学」で、彼は2021年に「葬られた津波対策をめぐって」という長期連載をした。10年ごろ原子力推進派によって、地震の振動や津波の想定が楽観的なものになり、それが福島第一原発事故の原因になったと主張した。それをまとめて「3.11 大津波の対策を邪魔した男たち」(青志社)という本を出している。

同書を読んだが、違和感を覚えた。島崎氏は当時、政府の地震関係の委員会のメンバーで、その後に規制委員となった。その邪魔をした原子力保安院の職員などは現在の原子力規制庁に横滑りをしている。彼の言う通りなら、そうした規制や警告を形にせず、自分の責任を棚にあげて、他人を攻撃していた。

さらに彼は各地の反原発訴訟で、原子力発電所の危険を講演して歩いている。直近では今年5月25日、金沢市で、志賀原発の差し止め訴訟の原告側の総会で講演している。一度、政府の役職に就いた人が、行政を批判して歩くのは、原子力政策、原子力規制政策に傷をつけけるものだ。

◆原子力発電所の過剰規制を主導

在任中の島崎氏の行動も問題は多かった。彼は規制委員として、2013年施行の新規制基準の策定に関与した。これは法律ではなく、政令扱いのため、国会など民主的なチェックをされていない。

その規定は、地震関係でかなり強い規制を取り入れた。活断層の上に原子力発電所の主要施設を置いてはいけないと言う規定はこれまでの規制基準にあった。その活断層と認定される期間を 「将来活動する可能性のある断層等は、後期更新世以降 (約12~13万年前以降)の活動が否定できないもの」と、書き換えた。以前は5〜6万年以降だったが、その結果、規制は強化された。そして廃炉になった時の補償規定などを定めないで、このルールは施行されている。

この規制は、一度、国の認可で建設された発電所を、事後認定で使えなくする可能性がある。また活断層の判断期間が長期になったため、地震と地質の審査が長引き、原子力発電所の再稼働が遅れている。これは企業の財産権の侵害だ。

さらに彼は、地震と地質を巡る専門家委員会をという組織を作って、各サイトを調査させた。そこで14年に日本原電敦賀2号機で、活断層の疑いがあるとの判断が出た。これは法的に規定のない組織で、のちに原電などが反論し、「参考」という扱いになった。

ところが審査の中で、「活動性を否定することは困難」との認識が24年5月に石渡明原子力規制委員が主導する審査で示された。規制委・規制庁は6月6~7日に現地調査を行った。

この「否定することは困難」との論理は、「悪魔の証明」と言える。「悪魔の証明」とは、論理学の言葉で、反証することが困難な証明を言う。過去の断層から10万年の間に活動したかどうかを判定することも、未来に地震が起こらないことも、証明するのは困難だ。活断層を巡る議論は、このような不毛な取り組みが延々と続いているように見える。この審査は、島崎氏が規制委員としてルールを作り、始めたことだ。

◆個人が行政に悪影響を及ぼさない仕組みづくりを

原子力発電所を1年動かせば、1000億円前後の化石燃料の代替費用が節約できる。さらプラントの建設費は、新造で数千億円かかる。それの原資は国民の電気料金だ。原子力規制で、延々と続く、地震動や活断層の議論は、その費用の価値があるものだろうか。島崎氏のこれまでの発言を見ると、金銭や経済のことを考えている形跡がない。

原子力規制において、島崎氏が個人で過去と現在に起こした問題を検証するべきだろう。そして彼の発言の自由は十分尊重されるべきだが、今の不安を煽る、島崎氏の言論活動は、抑制するように、誰かが説得するべきであろう。そして、個人の人間が、行政組織に悪影響を今後及ぼさない、その悪影響を最小限度にする仕組みづくりを真剣に日本の行政で検討するべきであろう。