月刊エネルギーフォーラム記事リスト

|

【特集2】CNニーズに応える事業を拡大 供給基盤構築と需要創出を推進

2025年3月3日

【東邦ガス】 製造業が盛んな東海地域では、カーボンニュートラル(CN)への対応を検討する企業が増えている。同地域のエネルギー事業をけん引する東邦ガスの元には、そうした企業からの... |

|

【特集2】クリーンエネ市場の開拓へ先手 広がりを見せる日本勢の挑戦

2025年3月3日

日本企業は水素のサプライチェーンに必要な要素技術を磨き上げてきた。政府は各社で培った強みを生かし、需要創出とコスト低減を促す構えだ。 次世代クリーンエネルギーの水素を巡る官民の... |

|

【特集2】将来の水素の可能性と課題を議論 体験型プログラムで理解を深める

2025年3月3日

【東京都】 空港臨海エリアは、水素の潜在的な需要が高く見込まれている。東京都はこのほど、羽田エリアで体験・交流イベントを行った。 東京都は、「羽田みんなのみらい ... |

|

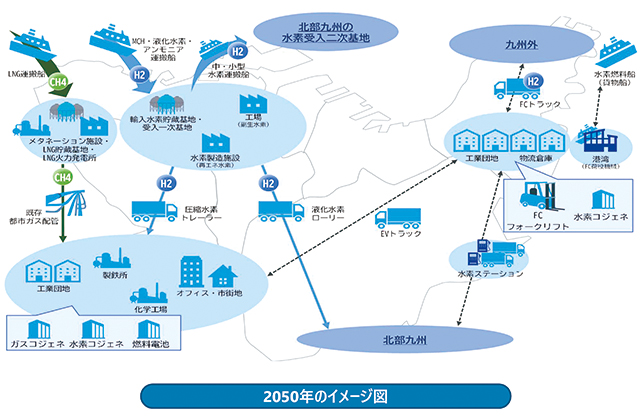

【特集2】大規模サプライチェーン構築へ 環境と経済の好循環を目指す

2025年3月3日

【北九州市】 産業の集積地であり、水素の持つ可能性に早くから注目してきた北九州市。同市は2050年カーボンニュートラル実現に向けて、「北九州市グリーン成長戦略」を策定。環境と経... |

|

【特集2】独自技術による製品を展開 新たな市場対応への動き進展

2025年3月3日

【タツノ】 タツノが水素の利用・拡大に向けた動きを加速させている。独自の製品展開や新たな市場開拓で、多様な利活用に対応する構えだ。 水素ディスペンサーで水素供給イ... |

|

【特集2】トータルソリューションに注力 高純度水素製造からCO2回収まで

2025年3月3日

【三菱化工機】 都市ガスやLPガスから水素を製造する装置「HyGeia(ハイジェイア)」を製造・販売している三菱化工機。同社が主力とする技術の一つが、水蒸気改質(スチームリフォーミング... |

|

【特集2まとめ】水素利活用の転換点 新技術で国内需要拡大へ

2025年3月3日

使用時にCO2を排出しない次世代クリーンエネルギーの水素。多様な資源から製造できる上、用途も産業から船舶燃料までと幅広い。これらは脱炭素とエネルギー安定供給、経済成長につながる利点だ。日本は... |

|

【特集2】国内初の旅客輸送する水素船 大阪中心部と万博会場を結ぶ計画

2025年3月3日

【岩谷産業】 岩谷産業が国内初の旅客船として造船会社と開発を進めていた水素燃料電池船「まほろば」が1月末、報道陣に公開された。4月の開幕へカウントダウンが始まっている2025年... |

|

【特集2】地の利を生かして大転換を図る 発電・熱・原料を先駆的に利用

2025年3月3日

【川崎市】 水素に取り組む先駆的な自治体の一つが川崎市だ。国の「水素基本戦略」より2年早く、2015年に「川崎水素戦略」を策定。菅元首相が「カーボンニュートラル宣言」を表明した... |

|

【特集2】東京五輪のレガシーを受け継ぐ 選手村跡地で先駆的なエネ事業

2025年3月3日

【東京ガス】 東京五輪・パラリンピックのレガシーを受け継ぐエネルギー事業が始まった。東京ガス100%子会社の晴海エコエネルギーは、昨春から選手村跡地の大規模複合街区「HARUM... |

|

【特集2】日本のグリーン水素製造の評価と実力 規格づくりの議論で世界をリード

2025年3月3日

【インタビュー】河野龍興(東京大学先端科学技術研究センター教授) ―日本のグリーン水素製造技術の評価は。 河野 前職時代に、2万kWのメガソーラーから水素を製造する福島県... |

|

【特集2】燃焼と蒸気供給技術を融合 専焼・混焼の両モードを実現

2025年3月3日

【川重冷熱工業】 業界に先駆けて1970年代から水素を燃料とするボイラーを開発・製造してきた川重冷熱工業は、その知見を生かし、水素焚の貫流ボイラーの開発に注力している。 ... |

|

【特集1】規制委の“聖域化”はなぜ起きた? 審査体制の見直しが急務

2025年3月2日

発足から12年半が経過した規制委。これまで国益に資する審査が行われてきたのだろうか。時代が原子力を求めている今こそ、独りよがりで合理性を欠いた審査体制を改める時だ。 「独善」と... |

|

【特集1】原子力再稼働は「極めて重要」知見の共有や人材の相互支援を

2025年3月2日

電力需要増と脱炭素を両立するため、政府は原子力政策を転換した。政策の遅滞解消への課題や規制委の審査への向き合い方を聞いた。 【インタビュー:村瀬佳史/資源エネルギー庁長官】 ... |

|

【特集1】「三条委員会」の弊害あらわ 審査効率化は政府の重要課題

2025年3月2日

政府からの独立を目指して設立された規制委だが、安全審査では「独善」に陥っている感が否めない。GX脱炭素法の付則では審査の効率化が加えられ、原発の最大限活用に向け運営の在り方の見直しが必要だ。... |