【コラム/5月17日】福島事故の真相探索 第6話

「赤子泣いてもふた取るな」

午前9時15分からの注水により始まった本格的なジルカロイ・水反応は、10分から15分程のジルカロイ燃焼の後、午後3時半の爆発で終了した。「始めちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣いてもふた取るな」とはご飯を炊く時の教え歌だが、1号機のジルカロイ燃焼にも当てはまる。

午前5時ごろの1トン注水で、原子炉内で暖められていた残留炉心の燃料棒で「ちょろちょろ」と再開したジルカロイ・水反応は、午前9時15分から始まった本格的な注水の継続で徐々に広がり、燃料棒の分断が始まる程度にまで酸化が進んだのが「中ぱっぱ」の状態だ。この状態になると、時折、高温となった燃料棒が水の溜まったペデスタル床に落下して、小型のジルカロイ燃焼を起していたかも知れない。

この状態が活発化して、本格的なジルカロイ燃焼が始まったのが、午後3時ごろだ。その頃、ペデスタル床上の溜まり水は25cmほどの深さになっており、落下してきた燃料棒に燃焼を起こさせるに十分な水深だ。残留炉心内の燃料棒温度は1800℃近くになっていたであろう。次々とペデスタル床上の水溜まりに落下して、燃料棒表面の酸化被膜はヒビ割れを生じて、ジルカロイは床上の水溜まりで激しく燃焼した。大嵐によって「赤子は泣いた」が、後で述べるように水素ガスは蓋を開けたので、爆発が起きた。

原子炉の中で再発したジルカロイ・水反応は、15m下のペデスタル床上で本格的なジルカロイ燃焼事故となって終わった。原子炉事故とペデスタル壁の破損は、ここで始めてつながる。ペデスタル壁の破損原因は、ジルカロイ燃焼による水中発熱にある。

高温のジルカロイと水との燃焼(反応)は、TMI事故での前例から見て、10分から15分くらい続いたと思われる。反応の終了によって、水素ガスの発生が終わり、嵐も治まった。格納容器圧力は、少なくとも1MAa上昇したことであろう。3000℃近い温度の水素ガスは軽いから、格納容器の上部に集合して格納容器の上蓋を急速に加熱した。温度上昇と圧力の上昇で締め込みボルトを伸ばし、水素ガスの圧力が格納容器上蓋を押し開いた。「ふた取るな」の戒めを破って格納容器の上蓋を開けたのは水素ガスであった。

格納容器から流れ出た水素ガスは、コンクリート製の生体遮蔽プラグを持ち上げて5階の運転フロアー室に流れ込み、室内の空気と混合して爆発性ガスとなって、爆発を起こした。爆発の引き金は、持ち上げられたプラグが床に落下した時の衝撃だ。

以上が、1号機に起きた事故の概要説明だ。炉心よりも15m下の、ペデスタル床上で起きたジルカロイ・水反応の存在を、ペデスタルの損傷写真が証明してくれた。1号機の炉心溶融、水素爆発の謎について、ペデスタルの損傷写真が、いかに多くの事柄を明確にわれわれに教えてくれたかがお分かりいただけたと思う。

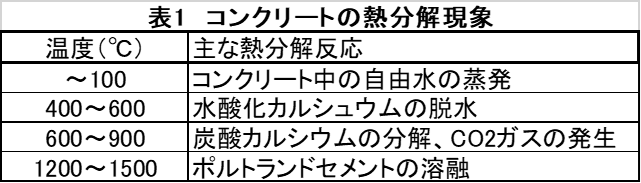

1号機のジルカロイ燃焼は、ペデスタルの床上に溜まった水の中で発生した。爆発を起こした水素ガスも床上の水溜まりで誕生した。いずれも原子炉圧力容器の中で誕生したものではない。表に示すように、コンクリートは高温の熱によって粘着力を失い崩れるという。