欧州にはヒートポンプ(HP)暖房普及のポテンシャルがある。英大手小売り企業の独自戦略から日本での普及の道筋を展望した。

寄稿/矢田部 隆志東京電力リニューアブルパワー エグゼクティブプロデューサー

ドイツの暖房業界団体BDHは、2025年上半期のヒートポンプ(HP)の出荷台数が前年比55%の増加を記録したと公表した。欧州では再生可能エネルギーの増加とロシアのウクライナ侵攻を発端に、天然ガス依存率の低下へ、HPやバイオマスボイラーへの暖房機器の転換を促す補助金を創設。23年までは大幅な増加が続いていた。

しかし、ウクライナ侵攻が長引くとともに各国の補助金政策が弱まり、24年のHP出荷台数は前年比30%近く減少し、前年割れとなった。再び増加基調となったことはHPが欧州の暖房市場に根付きつつあると考えられる。欧州ヒートポンプ協会(EHPA)によると、ドイツに限らずスウェーデンやフィンランド、英国も25年の第1四半期は増加に転じたという。

EUでは09年の欧州再エネ指令発行時からHPによる環境熱(ambient heat)は統計上も再エネとして扱われてきた。とりわけロシアのウクライナ侵攻以降、EU主導の下、ボイラーからHPへの移行を一層加速させるなど、強弱はあるものの一貫した政策が継続されている。政策の安定性は、長期的に化石燃料を削減し、再エネへの転換を目指す日本の手本とすべき事項が多いものと考えられる。

こうした事情を調査しようとヒートポンプ・蓄熱センター、電力中央研究所など7団体・企業の有志により、4月に欧州を訪問。英国ではエネルギー事業者のHP普及に向けた取り組みを調べた。

小売り企業がHPを製造 最適制御とDRで低価格化

英エネルギー事業者団体であるエナジーUKによると、英国内では24年に約10万台のHPが販売されたが、暖房機器全体に占める割合は5%程度と他欧州諸国と比較して低い水準だ。英国政府は財政支援として「ボイラーアップグレードスキーム」(最大7500ポンドを補助)、「エネルギー効率化補助金」(低所得世帯向け)、HP設置訓練への補助金を提供している。また、規制強化策などを進めるとともに、27年以降にHPへのデジタルでのインターフェース導入と電力市場での価格変動に対して能動的に稼働させる機能の実装を目指すという。このために、政策コストのリバランス(電気料金がガス料金に対して熱量当たり3倍程度の価格差があることへの是正)、初期費用への財政支援強化、低所得者向け補助金(Energy Company Obligation)の改善、新規ガスボイラー設置禁止などを英国政府に提案している。

小売り会社では電力市場の時間ごとの卸売り単価がより安価な時間帯へ需要の誘導を図るべく、電気の契約にHP特約を設ける企業が増えてきた。

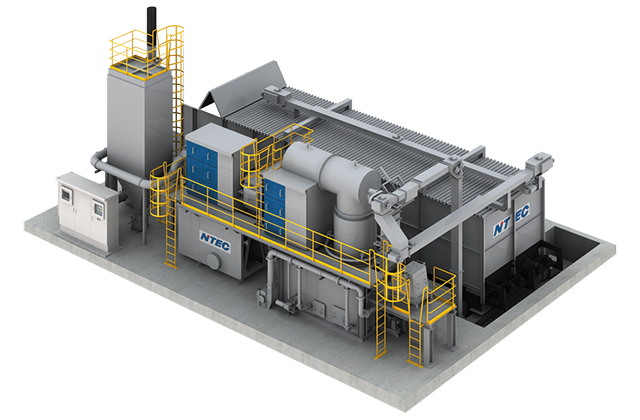

オクトパスエナジー社は、英国シェアトップの小売り事業者だ。HPシステムについては22年に参入した後、24年には同社独自のHPシステム「Cosy」の製造・販売を開始。同社の設備制御のプラットフォーム「クラーケン」に直接接続することでリアルタイムの遠隔測定データを通じて効率的な利用と柔軟性を提供している。2年後には現在のHP生産能力を10倍に拡大する予定だ。