【インタビュー】佐々木 雅也/国土交通省住宅局参事官付建築環境推進官

―カーボンニュートラル(CN)の要請に応え、建築物の対策をどのように進めますか。

佐々木 政府は、2050年にCNを実現するとともに、気候変動対策の国際的な枠組み「パリ協定」に基づき30年に温室効果ガス排出量を13年比で46%削減することを目指す中、日本のエネルギー消費量の約3割を占める建築物の省エネ対策が重要となっています。そこで、50 年にストック平均で、建築物の消費エネルギーをゼロに近づけるZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス/ビル)基準の水準の省エネ性能を確保する目標を掲げました。

―当面の重点施策について教えてください。

佐々木 重要なファーストステップが、25年4月施行の改正建築物省エネ法により、住宅やそれ以外の非住宅に関わらず全ての新築建築物に省エネ基準適合を義務付ける動きです。これを弾みに、30年度以降に新築される住宅・建築物の省エネ性能をZEH・ZEB基準の水準に引き上げることを狙っています。

―ZEH・ZEB基準に向けた手応えはいかがですか。

佐々木 22年度時点で新築する建築物の8割以上が省エネ基準に適合し、ZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能への適合率も急伸しています。とりわけ住宅をZEH基準に高める取り組みは、省エネ改修を促す低利融資制度や拡充した住宅トップランナー制度などの高い省エネ性能に誘導する支援策の効果で、30年度への道筋が見えつつあります。

一方で、非住宅のZEB化に目を移すと大規模事業者が多く、そうした事業者の省エネ努力が鍵を握っています。ESG(環境・社会・企業統治)投資を促す機運の高まりを背景に各事業者は、省エネ性能に優れたものを出していかないと市場やステークホルダー(利害関係者)から評価されないと意識しています。この分野は自然に省エネ性能が上がっていくでしょう。

―事業者にとって省エネ化のハードルは高いと言えます。

佐々木 確かに、事業者が省エネ性能を高めるためには技術力の向上が必要です。そこで、満たすべき省エネ基準を段階的に引き上げる方式を取り入れました。延べ面積2000㎡以上の大規模非住宅(新築)については、17年度に省エネ基準への適用を義務化した後、24年度に基準をワンランク高め、30年度にZEB水準に引き上げるというスケジュールを立てました。踊り場をつくることで、事業者が対応しやすくした形です。

中規模非住宅(300㎡以上、2000㎡未満)も比較的順調に推移していくでしょう。ただ、300㎡未満の小規模非住宅や住宅が省エネ性能を高めるハードルは非常に高いと言えます。国内の建物件数が約40万件と多い上、その施工に地域の工務店や設計事務所が多く関わっているからです。この壁をクリアできるかどうかが、建築物全体の省エネ水準を底上げするための重要なポイントです。

ZEBは、断熱性能が高い壁や窓、電力消費の少ないLED照明などの省エネ機器でも減らせない分を、太陽光などの再生可能エネルギーを利用して賄おうという考えで設計・建設されたビルを指します。ところが建築物が高くなればなるほど延べ床面積が増えて消費エネルギーも増える一方、太陽光パネルを設置するスペースが限られています。中高層ビルのZEB化は簡単ではありませんが、事業者には頑張ってほしいです。

使い方の工夫が課題 全段階のCO2削減も重視

―エネルギーマネジメントの役割も重視されています。

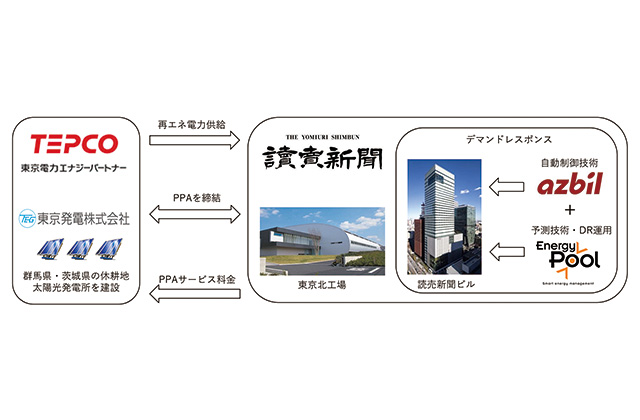

佐々木 快適性や建築文化を考慮しながら省エネ性能を追求する必要があります。そこで重要になってくるのが、建築物の使い方を工夫する取り組みです。運用時のエネルギー使用をマネジメントするシステムで効果的に消費量を削減する展開の可能性に注目し、検討を始めたところです。デマンドレスポンス(DR)を進める経産省の省エネ施策と直接連動していませんが、基本的なスタンスは同じです。省エネ市場の開拓が進めば、事業者が高い省エネ基準に挑戦しやすくなるでしょう。

―GX(グリーン・トランスフォーメーション)の観点から注目する政策課題は何ですか

佐々木 建材の製造や施工から建築物の解体に至る全段階のCO2排出量を削減する「ライフサイクルカーボン」という概念が重要になっています。このうち使用段階の「エネルギー消費」が建築物省エネ法による規制の対象で、省エネ基準への適合義務化により今後CO2削減が見込まれる一方で、残る部分をどう削減していくかが新たな政策課題となるかもしれません。

ささき・まさや 2004年早稲田大学大学院理工学研究科修了。国土交通省入省。住宅総合整備課課長補佐、総理大臣補佐官付秘書官、ユネスコ派遣などを経て、23年7月から現職。