水素・アンモニアの事業拡大を促す動きが熱を帯び始めた。有識者2人が語り合い、社会に根付かせる方策を探った。

出席者

橘川武郎/国際大学学長(左)

村木 茂/クリーン燃料アンモニア協会会長

橘川 GX(グリーントランスフォーメーション)の基本方針に沿って、今年5月に水素社会推進法とCCS事業法が成立し、制度が着々と整ってきています。そうした中、水産・アンモニア拠点の整備支援の公募が始まり、10件が一次審査を通過しました。一見するとアンモニアと水素がほぼ半々ですが、値差補填の比率を見ると、アンモニアが高くなっていて、そこに若干、e―メタノールが入ってくる流れになっているのが現状です。

村木 グローバルでの水素利用はヨーロッパ、アメリカが中心で、基本的にはグリッドに供給できない域内の再生可能エネルギーの余剰分を水素に転換してパイプラインに入れています。一方、アジアはパイプライン網がなく、再エネと水素需要が結びつきにくい。日本、韓国、シンガポールではアンモニアを輸入して直接利用、もしくはアンモニアをクラッキングして水素供給する動きが出てきています。また、日本と韓国は、石炭火力発電所の燃料転換から始まり、石炭火力のないシンガポールではアンモニアガスタービンを入れる準備が進んでいます。

橘川 水素やアンモニアといった次世代燃料の普及は、オフテイカー(引き取り手)次第ということが明確になってきました。オフテイカーは石炭火力発電所、船、飛行機の3種類です。この中で、都市ガス会社がオフテイカーとなるe―メタンは、都市ガスとして使う場合、熱量を45MJから40MJに下げる必要があります。徐々に下げると多くのコストがかかるので、一気に下げる点が課題です。

村木 旧一般電気事業者、IPP事業者で具体的な動きがあるのは、今回の長期脱炭素電源オークションにおいて、アンモニアへの燃料転換に手を挙げているのが、北海道電力の苫東厚真、コベルコパワー神戸の2基。それからJERAの碧南火力の2基です。中でも、碧南火力の大規模実証の成功は、大きなインパクトでした。

橘川 今でも世界の30%以上の電源が石炭で、天然ガスの約1・5倍あります。碧南火力は、新興国がカーボンニュートラル(CN)化を実現できるモデルになりますね。

インフラ投資は最小限に 戦略的なゼロエミ化が必要

村木 東南アジアでは、稼働年数の少ない石炭火力が多く、地域の雇用にも重要な役割を果たしているので簡単にはやめられません。一方で、天然ガス火力に切り替えると、インフラ整備にコストがかかる上に、水素インフラも作らなければゼロエミッションにはなりません。そこで、われわれは一回のインフラ投資でゼロエミッションが達成できるよう、石炭火力でのアンモニア導入からアンモニアガスタービンによるゼロエミッション化を提案しています。

橘川 アンモニアの世界において、日本は世界のボスになれそうですね。あと、CCS(CO2回収・貯留技術)でのアンモニア利用も考えられます。村木さんにご案内いただいたアメリカのアンモニア工場では、CCSが行われていました。

村木 アメリカのテキサス州、ルイジアナ州では、天然ガスが産出され、アンモニア工場が立地していて、CCSのフィールドもある。近くにインフラが集中しています。日本は、CO2の発生源とCCSを実施するフィールドが離れているケースが多く、インフラ形成を含めたコストが課題です。。

橘川 そうした中、苫小牧では出光興産の製油所の敷地からCO2を海底に直接入れています。このような好条件は、世界中を見てもなかなかありません。

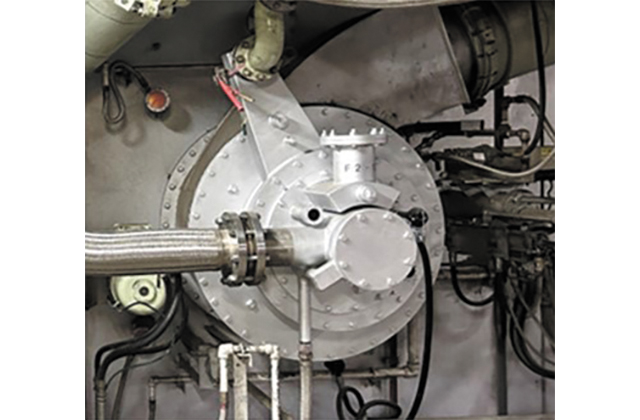

村木 アンモニアの輸入インフラ形成に関して、周南では出光がLPGタンクをアンモニア用に切り替えて利用する計画です。アンモニアの液温度はマイナス33℃と、LPGと同じ温度帯なのでタンクの転用が可能です。三菱商事は波方LPGターミナルでも同様の計画を進めています。JERAは碧南で大型タンクを新設する計画で、日本のLNGタンクに多く採用されているプレストレストコンクリート(PC)で外側を巻き、液漏れのリスクのないタンクを建設する計画です。