【識者の視点】薛婧/イーソリューションズ執行役員副社長

中国では、関連サプライチェーンをほぼ自国で完結できる体制が構築されつつある。

日本が競争力を発揮するには、柔軟な戦略の転換が必要ではないか。

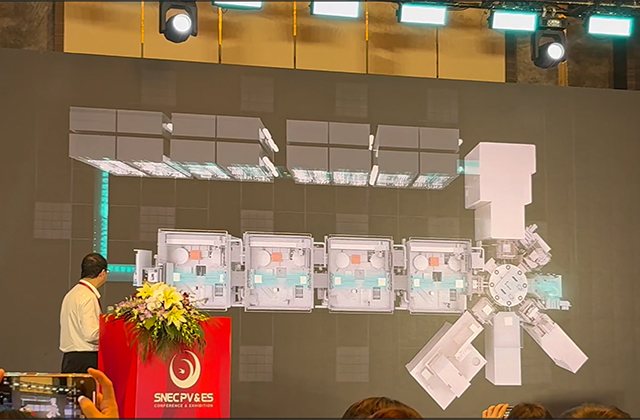

前回は6月に中国・上海で開催された「SNEC」で調査した、中国のペロブスカイト開発の最新の状況について解説した。今回は、中国におけるサプライチェーン整備に向けた動きについて紹介したい。

サプライチェーンの国産化 競争しつつ「共創」で実現

ペロブスカイトの生産工程における基板の洗浄・製膜・封止などでは、多くの精密装置が必要となるが、中国ではこれらの装置の国産化が進んでいる。徳滬塗膜・晟成ソーラー・捷佳偉創などは、製造に必要な装置をパッケージで提供し、ただちに稼働可能な状態で納品するという「ターンキーソリューション」を提供している。その歩留まりは95%以上という。

さらに開発を加速するため、自動化やAIの活用も進められている。従来のペロブスカイト電池の製造工程は人が担っていたため、生産効率の低下とモジュールの品質のばらつきが問題となっていた。中国メーカーは溶液調製から封止、初期性能測定までの全工程を自動化し、24時間連続稼働で300枚/日のセルを製作可能にした。変換効率のばらつきも0・75%以内(1000枚中8枚以下)に抑えた。また、全プロセスに高性能センサーを設置。得られたデータはAIで即時分析し、プロセスやレシピ(配合)の最適化案をフィードバックし、その適化案を再び製作プロセスで検証する。このサイクルを繰り返すことで、研究期間の90%短縮を期待している。

開発・製造装置だけでなく、2・5m以上の大型サンプルにも対応可能な、評価装置の開発と国産化も進んでいる。

国家太陽光質量検査センター(CPVT)やTÜVなど、複数の評価機関も展示会に出展していた。これらの評価機関は多くのペロブスカイトメーカーと連携し、サンプルの認証や屋外実証を実施。一部の発電結果を定期的に公開している。ペロブスカイト専用の評価ガイドラインはまだ整備されていない。そのため、シリコン太陽電池の基準であるIEC6121やIEC61730などを参考に、ペロブスカイトの効率や耐久性を評価するノウハウを蓄積している。

また、結果の再現性が低いという課題の解決に向け、中国では効率測定に関する国家標準「ペロブスカイト太陽電池モジュールのⅠ―V特性測定方法」の策定が進められている。SNECでも標準化を議題に、多くの講演が行われた。

中国のさまざまな気候での実証プロジェクトも多数報告されており、MW級以上の実証も複数あった。メガソーラー用途だけでなく、フェンス・カーテンウォール・屋根・ソーラーカーポートなど、建物にペロブスカイトを設置する実証も実施されており、用途開発と実用性の検証が進められている。

SNECで驚いたのは、装置メーカーや評価機関らが、展示会の訪問者に対し、技術やノウハウをオープンにし、実証データの一部もリアルタイムで公開していたことである。先ほど紹介したAI実験システムも、オープンプラットフォームとして世界各地の研究チームに開放されている。

さらに、UtmolightやRenshineなどのペロブスカイトメーカーは、新規参入企業に対して、製造ラインの設計、装置の選定、建設プロセス管理、人材育成、プロセス改善など、あらゆるサポートを行っている。中国では「競争」しながら「共創」を図る構図が見えてきた。

その他、発電ガラスや電極材、封止材などの材料や、端子ボックス、パワコンなどの周辺機器のブースも、SNECで多数見られた。自国でサプライチェーンをほぼ完結できている状況がうかがえた。