<出席者>電力・石油・ガス・マスコミ業界関係者/4名

政府は欧米と足並みを揃えるためCO2排出削減目標を46%に引き上げた。

ゼロエミ電源として原子力発電の重要性は増すが、マスコミの応援は期待できそうもない。

――菅義偉首相が2030年のCO2排出削減目標を、13年度比で46%に引き上げた。産業界からは異論が出ているが、マスコミは歓迎ムードだ。

電力 アメリカが気候変動問題に熱心な民主党政権に代わり、議会も民主党が上下両院で過半数を占めた。46%がかなり無理な数字なことは、経済産業省、環境省、それに政権首脳も分かっていたはずだ。しかし、アメリカの方針転換で欧米が温暖化防止で一枚岩になった。それで外交を進める上で、首相は引き上げを政治決断せざるを得なかった。

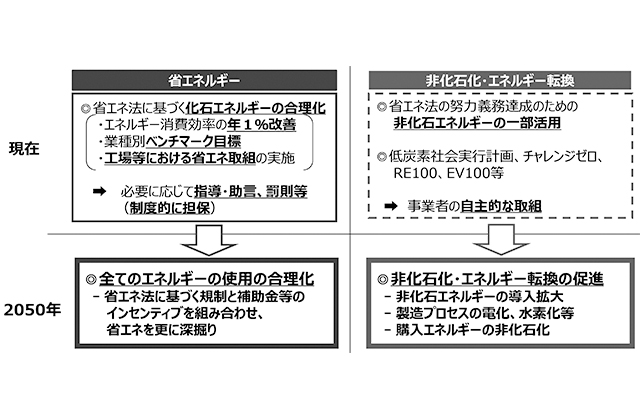

石油 問題はこれからだ。50年カーボンニュートラルを打ち出したときは、「まだ当分先の話」と切迫感がなかった。だが、30年は9年先のこと。役所はしゃかりきになって、産業界に排出削減を押し付けてくるだろう。

長く続く低成長で、経営を維持するためコストを減らそうと省エネに取り組んで、「もう雑巾は絞り切った」という企業は多い。そういう会社は「何をすればいいんだ」とあきれ気味だ。

マスコミ 手っ取り早いのは、再エネ電源を増やして、需要家に買わせることだ。ただ、企業からすると、「一体いくら払えばいいんだ」となる。

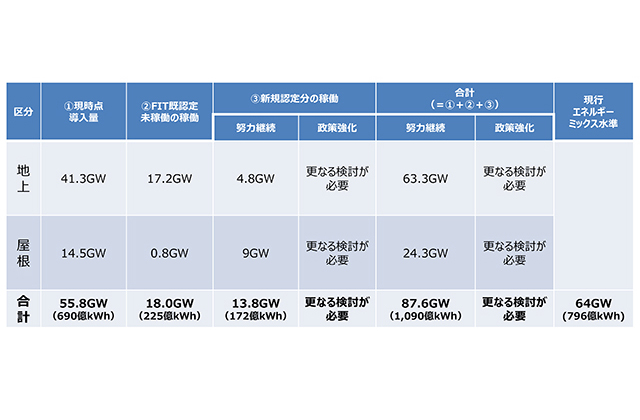

エネルギー基本計画を議論する審議会で出た数字だと、50年に電源を再エネ100%にした場合、需要家のコスト負担は4倍になる。再エネ50%強でも2倍だ。要するに、再エネを増やせば負担は増す。46%減を目指して30年までに再エネを増やしても、同じことが起きる。

増え続ける国の借金 再エネ支援の余裕なし

――再エネの価格を引き下げるには、政府の財政支援が欠かせない。でも、国にそんな余裕があるとは思えない。

ガス 財務省の発表によると、今年3月末の時点で国債や借入金など「国の借金」は、1216兆円だ。アベノミクスで大胆な財政出動を始め、新型コロナ対策でさらに膨らんだ。もう感覚がまひしたのか、新聞もあまり取り上げないようになった。

これから団塊の世代が「後期高齢者」になる。社会保障費が減る見通しはない。かといって、経済成長が伸びず、格差社会が広がる中、消費税や所得税の増税は難しい。環境税は入れられるかもしれないが、再エネを主力電源にするだけの規模の財源になるとは思えない。

石油 産業界にとって、脱炭素化は存続が危ぶまれるような膨大な費用がかかることだ。経産省はトランジション・ファイナンスを普及させて、企業に資金供給をするとしているが、あまり期待はしていない。

マスコミ 欧米の金融機関は、脱炭素をビジネスにしようとしている。政治を動かして、自分たちに都合のよい国際ルールをつくってしまう。日本の46%はどう考えても無理。また彼らのいいなりになって、30年に大量のクレジットを買う羽目になるかもしれない。

―すると、やはり原子力に期待するしかない。だが、相変わらず産経を除くとマスコミの「応援」は期待できない。

電力 朝日、毎日、東京ははじめから諦めている。本来ならば、日経に期待したい。だが、もう何回もこのコーナーで話題になったが、日経は「再エネ盲従・反原発」新聞となりつつある。

ガス 日経も現場の記者は、再エネだけで脱炭素が難しいことは分かっている。ところが、編集局の幹部クラスはそれを無視する。環境省の首脳はそれがよく分かっていて、書かせたいネタがあると直接、編集幹部に連絡する。それで幹部から記者に「こう書け」と指示がくる。

マスコミ 46%が打ち出されて、さすがに日経も再エネだけでは無理だと思ったようだ。普段は再エネしか眼中にない気候変動担当のHエディターが「脱炭素電源、6割視野に」(5月14日)で原子力について触れている。

H氏も46%達成が原発抜きでは難しいことは認めている。一方、廃棄物とコストで「課題山積」としている。確かに、高レベル放射性廃棄物の処分は難題だ。北海道の寿都町、神恵内村が文献調査に応募したが、これは「長期戦」で取り組まざるを得ない。

しかし、原発のコストについては、何を基に書いているんだと思った。単に再エネと原発の発電コストを比べても意味がない。再エネ普及拡大で問題なのは、太陽光などの単体の発電コストではない。不安定電源のため調整電源や系統の整備などが必要で、発受電システムの全体コストが上がってしまうことだ。

企業泣かせの日経新聞 連日の「SDGsセミナー」

電力 H氏は、再エネを「最も安価な電源になりつつある」とし、原発のコストについては「競争力が低下している」という。確かに福島事故で膨大な安全対策費用がかかっている。だが、それでも、お天気任せで低稼働の再エネを無理やり大量導入するよりも、はるかに安いコストで電力供給ができる。きちんと説明すれば、そんなことは小学生でも分かる。

――ところで最近の日経は、自社が主催するSDGs関連のセミナーなどの広告がやたらと目立つ。

マスコミ セミナーは無料だが、企業や団体からはしっかり協賛金などを取っている。経団連加盟企業でSDGsに賛同しない会社はない。でも、いくら一流企業でも予算に限度がある。毎回、日経にお付きはできない。それで「今回は見送りたい」と言うと、新聞の紙面で意地悪をされるらしい。

――それじゃ、高杉良の経済小説『濁流』(講談社文庫)の「帝都経済」誌と同じ商法だよ。