洋上風力発電事業は、関連産業集積化により新規雇用の創出など地域経済への恩恵が期待されている。

実態はどうなっているのか。先行する秋田県(秋田・能代市)と北海道石狩市の現状を取材した。

2050年カーボンニュートラル(CN)達成の主戦力として、大きな期待がかかる洋上風力発電。地域に利益を落とさず、安全上のリスクだけを押し付けてしまった一部メガソーラーの反省を踏まえると、いかに「地域裨益型」の事業モデルを構築できるかが、その成否を左右すると言って過言ではないだろう。

ともすると、「太陽光と同様、洋上風力導入に伴う雇用創出は建設時のみで、完了すれば失われてしまいかねない」(学識者)。そうあってはならないと、先行する秋田県(秋田・能代市)と北海道石狩市では、着実に地域振興につなげようという動きが活発化している。

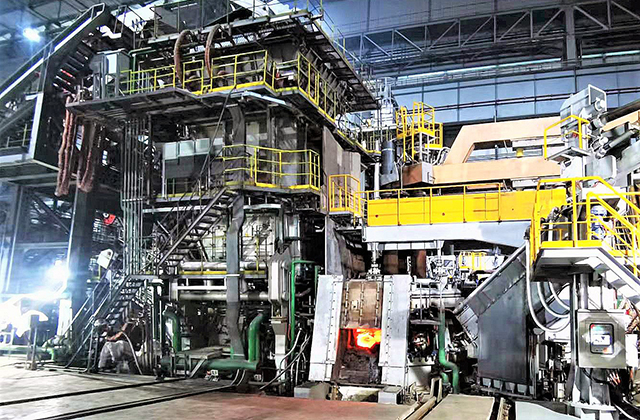

能代港では、地耐力強化工事が進んでいる

能代港では、地耐力強化工事が進んでいる

産業拠点の形成へ 地元企業も受託に意欲

日本海に面した海岸沿いに立つと、能代港湾区域内に立つ20基の洋上風力発電が一望できる。2022年12月に商業運転を開始した、国内初の本格的な洋上風力発電所(総出力8・4万kW)だ。海からの強い風が吹く能代市沖では今後、一般海域でも建設計画が相次ぐ。洋上風力の一大拠点としてスタートを切った今、全国からますます熱い視線を集めている。

昨年度の県外からの視察者は1400人ほど。これだけの人が市内に宿泊し、飲食店を利用するだけに、小売りから飲食、宿泊などさまざまな業種が受ける経済的な恩恵は大きい。それだけではない。市エネルギー産業政策課の三上涼星主査が、「市内企業の意識の変化が顕著。洋上風力関連の仕事を積極的に受託していこうという意欲が非常に旺盛になってきている」と言うように、産業面でも良い効果が出始めているようだ。

洋上風力の拠点港として国の指定を受けた能代港では、将来、部材置き場として対応するための地耐力強化工事が進む。秋田杉の集積地として栄えてきた同港は、県北の玄関口。三上氏は、港湾機能の強化を「周辺地域の産業振興や雇用の創出につなげていかなければならない」と意気込む。

この洋上風力事業を手掛けているのは、丸紅を中心とする特別目的会社「秋田洋上風力発電」だ。23年1月には、能代港に続き秋田港でも13基の洋上風力の商業運転を開始した。同社に出資する13社のうち7社が県外企業。井上聡一社長は、「建設段階、そして運転段階に入った今も、技術的に可能な限り県内の企業、人材を活用している」と、地元との共生を強調する。

実際、発電所の運用や保守などの現場業務に60人ほどが従事しており、そのうち半数が県内出身者とのこと。また、作業員を現場まで輸送するための2隻の洋上風力発電アクセス船(CTV)の運航や、洋上・陸上設備の保守業務の一部、環境調査などに県内企業が関わっている。

一般海域で計画されている全てが完成すれば、秋田県だけで洋上風力の設備容量は200万kWを超える規模に達する。県の試算によると、直接・間接を含めた経済波及効果は、秋田・能代港の港湾内事業分で270億円。一般海域における4事業分では、3550億円とケタ違いに大きい。

目指すのは、「国内最大級の新エネルギー供給基地と関連産業集積拠点の形成」だ。クリーンエネルギー産業振興課の北原達主査は、「発電事業者やメーカーと県内企業のマッチング、県外企業の誘致に着々と取り組んできたことで、さまざまな企業が秋田県に集結しつつある」と手ごたえを感じている。

人口減少が深刻化する中で、いかに県内に仕事を創出し流出を食い止めるかは大きな課題。これまでも、県内の大学生や高校生を対象にメンテナンスなどの人材育成プログラムを実施しており、「建設、オペレーションなどを含め、より包括的な教育ができないか、検討を進めている」(北原氏)ところだ。

再エネ「活用」も重視 GX投資を呼び込む

今年1月、グリーンパワーインベストメント(GPI)が8000kWの大型風車を採用した「石狩湾新港洋上風力発電所」(14基、総出力11万2000kW)が商業運転を開始した北海道石狩市。この地域では、冷涼な気候と豊富な再エネを活用しようと、データセンター(DC)が集積しつつある。課題は、他の産業誘致とは異なり、DC単体では雇用などの経済効果が出にくい点だ。

石狩市が開催した「地域課題解決WS」

石狩市が開催した「地域課題解決WS」

「これまでは、DCの誘致が目的となっていたが、今後は地域価値向上のためにどう役立てていくかが重要だ」(企業連携推進課の加藤純課長)。そこで、地域課題の解決を視野に、地域のデジタル需要を掘り起こすソリューションを模索し始めた。

例えば、農業分野では、労働人口の減少による担い手不足や、気候変動による農作物への影響が著しい。こうした課題をDX(デジタルトランスフォーメーション)で解決することで、デジタル需要の創出と地域課題解決を両立しようというわけだ。今年2月には、「石狩市と考えよう『地域課題解決ワークショップ(WS)』」を開催。スタートアップ企業関係者ら約30人が参加した。

「再エネやDCが集積することが、市民にとってどのような利益をもたらすのか見えにくい。これらを活用しより良い市民の暮らしを実現することで、再エネ、DCの利用価値を高めていきたい」(加藤氏)

地方都市は、人口減少に伴いさまざまなサービスや生活インフラが維持困難となっている。洋上風力を軸とした地域振興策により、都市存続へ起死回生を図れるか―。秋田、北海道の動向は、全国のモデルケースとして高い関心が向けられている。