飯倉 穣/エコノミスト

1、円安懸念

この数年、日本経済は、原油等エネ価格急騰、輸入物価・企業物価・消費者物価上昇、実質賃金減、物価見合い賃上げの話題が続いている。そして円安基調である。物価再燃警戒の米国金利高止まり、日銀の自縄自縛の金融政策に加え、貿易収支不調等日本経済の弱さも語られる。連休には、一時1ドル=160円となり、介入なのか、乱高下し150円台相場で一喜一憂である。

円安について物価と実質賃金の面から、報道がある。「円安企業も逆風懸念 商社「ボデイブローのよう」部材の輸入業績に影 1週間で9円の乱高下」(朝日2024年5月8日)。「実質賃金3月2.5%減 24ヶ月マイナス過去最長」(日経夕同9日)、「実質賃金24ヶ月連続減 過去最長物価高に追いつかず」(朝日同10日)等々。

報道が伝える懸念は、日本経済のどこに問題があるのか、判然としない。縮小均衡調整を念頭に、コロナ後・ウクライナ戦争・エネ価格上昇以降の物価・賃金・為替(円安)の流れを考える。

2、物価の動きは、経済波及原則の通り、実質賃金低下も当然

コロナ感染一段落、ロシアのウクライナ侵攻(22年2月24日)後の物価の動きを見れば、食料・エネ国際価格等高騰、輸入物価上昇、企業物価上昇、消費者物価上昇となった。

輸入物価の推移は、輸入エネ等価格急上昇と若干の戻しがあり、21・22年度各30%以上急騰し、23年度は低下した。これを受け国内企業物価は、21・22年度7~9%上昇し、23年度は2.3%に落ち着きを取り戻した。政府の価格転嫁推奨の後押しなのか、消費者物価は、21年度横ばい、値上げで22年度3.2%、23年度3.0%になった。直近3%弱で下げ止まっている。現状実質GDPの増加を期待できない。

賃金決定は、生産性上昇(=実質成長率)次第である、2023年度までの3年間平均の賃上げは2%強、GDP実質成長率2%程度とほぼ整合的である。この意味では、正常な姿である。故に実質賃金のマイナスは、当然である。海外への所得流出は、好材料がなければ我慢のみである。経済は、短期的には縮小均衡調整となる。

現政権は、賃上げ、物価上昇、経済成長可能論(財政再建狙いも含めて)を強く打ち出している。経済界(経済同友会等)も同調する発言が目立つ。今春闘は、多くの大企業が賃上げ5%強と報告(連合)している。この現象に実務家・経済専門家の一部に後押し派もいるが、眉唾・懐疑派も多い。

実質賃金24か月マイナスは、何かよからぬという報道がある。この表現で、何を期待しているか意味不明である。又円安も、実態把握不足なまま、大々的な扱いである。何か釈然としない。

3、円安の場合、日本経済に与える影響は、貿易収支状態に依存

円安について短期的に物価に与える影響を懸念する声が強い。アベノミクス時代と異なり、マスコミもとんでもないという論調の見出しや書き方である。円換算輸入価格上昇、電力等エネ・食料値上げで、庶民は生活苦と書き出す。

円安の影響は、各業界等で事情が異なる。輸入関連企業は、コスト高を合理化で吸収できなければ、価格転嫁となる。円安による価格上昇は、やむを得ない。他方最近の企業決算(23年度)発表では、円安・輸出増等で増収増益も多い。日本経済全体では、円安のマイナスとプラスが相殺される。貿易収支の状況が重要で、円安は、短期的にみて赤字ならマイナス、黒字なら全体としてプラスである。その対応は企業の創意工夫に依存する。

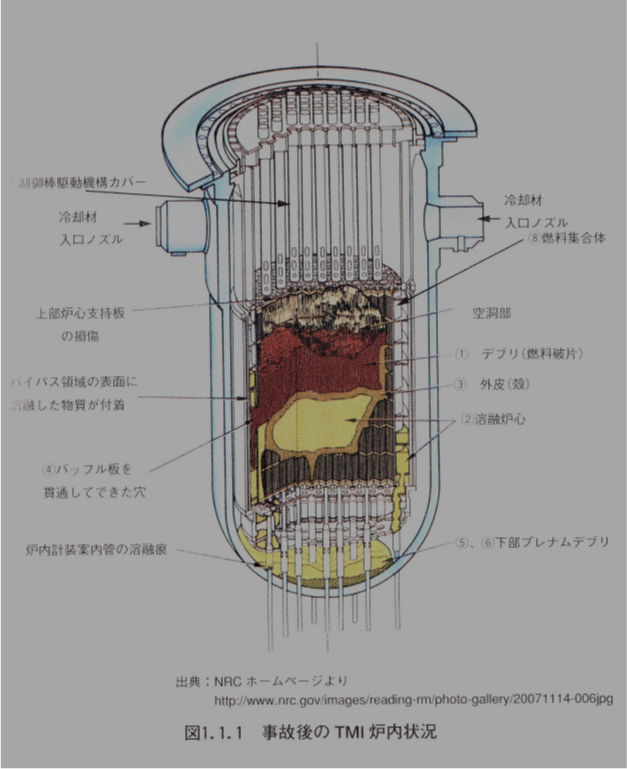

課題は貿易収支である。現在化石エネ輸入価格上昇とその高止まりで赤字基調である。その原因は、当然輸出力もあるが、過去の経験を探れば、オイルショック後の苦渋を克服した有力手段を手放したことにある。貿易赤字は、民主党政権時代の原子力発電稼働停止・廃止による化石エネ輸入量増加が主因である。円安・コスト高・価格転嫁・生活苦という流れを強調することは賢明でない。まず貿易収支の黒字基調を如何にして回復させるか。輸出力(国際競争力)を強調するだけでなく、経済論的には燃料費・発電原価で安定性のある原子力の有効性に言及すべきであろう。

勿論、急激な為替変動は回避すべき事柄である。日本として留意すべきことは何か。日銀の金融政策もあるが、1970年代以降の為替変動の主因は、常に米国経済の運営にある。本来円ドルレートの安定を図る国際的な枠組み(為替体制)が必要だが、この国では、そのあり方を追求する理論・実践に乏しい。論自体も米国次第という経済学の現状がある。その意味で資本の短期移動の監視・抑制と貿易収支の均衡努力(若干黒字傾向)は重要である。

4、賃金の決定は、経済成長(生産性上昇)次第

物価上昇見合い賃上げは、何をもたらすか。成長経済でなければ、コストプッシュインフレかスタグフレーションである。今春の賃上げが、雇用者報酬と営業余剰(企業利得)の分配変更、つまり投資金融重視に陥った企業経営の改善に伴う投資家への分配縮小なら、一定の評価に値する。雇用者重視の意味である。ただ分配の変更は、一時的である。中長期的には、成長(生産性上昇)がなければ、賃上げと物価との追いかけっこ(1970年代の欧米のインデクセーション)になる。

繰り言になるが、賃金上昇は、独立投資(技術革新の企業化)に依存する。技術革新・企業化を実現する設備投資、雇用拡大、生産拡大・コスト低下、売り上げ増、所得増の流れで、賃上げをもたらす。単なる賃上げ・コスト増、価格上昇は、売れ行き鈍化に帰結する。成長はない。

1969年以降「模倣から創造へ」を謳う科学技術政策・産業政策は、米国を凌駕することは無理として、彼の国に比肩する技術革新を生み出していない。現在は、独立投資不足の成長停滞が継続している。このような状況では、低成長・賃金横ばい・低物価が正常な姿である。構造改革の失敗を反省し、再改革を行うことで技術革新基盤を再構築することが必要であろう。故に技術革新なき「物価上昇見合い賃上げ」という勝手論は止め、引き続き成長の鍵を再考することが必要である。また貿易収支面では、我が国が現実的にとり得る方策(原子力発電の運転再開・新規建設)を推進すべきである。

【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。