【論点】LPガス業界のM&A〈後編〉/中原駿男・スピカコンサルティング代表取締役

M&Aという言葉は日常的に使われるが、全ての経営者にとって身近なわけではない。

成功するには手順を守ることはもちろん、在りたい未来の姿を描くことも大切だ。

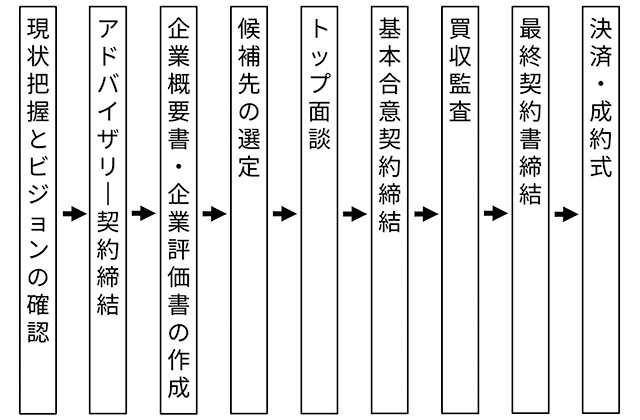

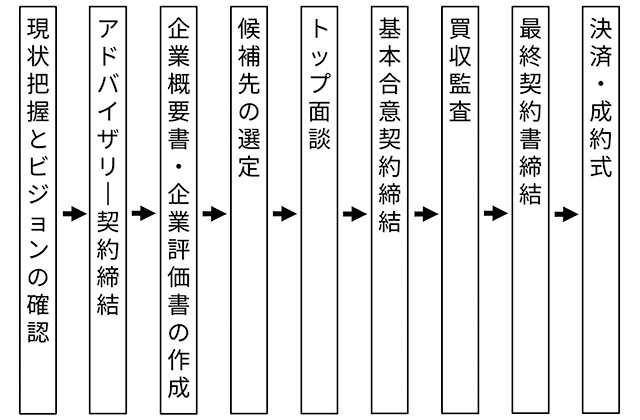

今でこそ、M&Aという言葉が少しずつ浸透してきた。しかし、具体的なM&Aの進め方を把握している経営者はいまだ多くない。そこで今回は、M&Aの進め方について具体的なステップを解説する。

M&Aの7つのステップ

M&Aの7つのステップ

成功への7つのステップ その目的と注意点とは

①現状把握とビジョンの確認

まずは、譲渡を検討している企業の現状を把握することから始める。創業から現在に至るまでの経緯や成功体験、現在の課題、将来のビジョンとその実現可能性などを詳しくヒアリングし、M&Aが本当に必要かどうかを見極めるのだ。また、この時点で自社の株式価値を知りたい経営者も多いため、簡易的な株価評価を実施することもある。この時、決算書に表れないLPガス事業者ならではの価値を見落とさず評価することが重要だ。

②アドバイザリー契約締結

M&Aを進めると決断した場合、次のステップはアドバイザリー契約の締結だ。業界的には専任契約が一般的だが、委任先の選定は慎重に行うべきである。LPガス業界にノウハウのない支援仲介に委任してしまうと、いつまでたっても良い企業と巡り合えないまま、時間だけが過ぎてしまう。実績やノウハウを確認し、信頼できる委任先を見極めてもらいたい。

③企業概要書・評価書の作成

企業概要書とは、自社の強みや成長の可能性を正しく伝えるための重要な資料だ。決算書の数字だけでなく、事業の特徴や市場での立ち位置など幅広い情報を含めていく。同時に、M&Aを進めた場合のリスクの洗い出しを行う。M&Aのゴールは、成約後の安定した成長だ。だからこそ、税理士、公認会計士、弁護士など専門家と連携し、あらゆる論点から見落としているリスクがないかをこの時点で確認する。そして、M&Aの基準となる株価を算出。評価方法は業界によって異なり、LPガス業界は、収益還元法が一般的である。そして、営業権を顧客件数で割り戻して1件当たりの投資額を明示する。またM&Aで算出される評価額は、相続税評価額とは異なることも覚えておいてもらいたい。

④候補先の選定とトップ面談

企業概要書と企業評価書が完成したら、次は譲渡企業に適した候補先の選定だ。候補先企業には、秘密保持契約の締結後、まずは「ノンネーム」と呼ばれる企業名を伏せた情報を提供する。興味を示した企業にのみ、詳細な企業概要書を開示。質疑応答を経て条件提示を行う。前向きに検討を進める企業が決まれば、次はトップ面談だ。トップ面談は、譲渡企業と譲受企業の経営者が初めて顔を合わせる場である。細かい数字条件の話をすることはなく、企業の文化や理念の相性を確認する時間となる。

⑤基本合意契約締結

基本合意契約は、譲渡企業と譲受企業が初めて交わす契約だ。この時点で、最終契約書に盛り込む内容はできるだけ明記することをお勧めする。「話し合いができていないから、基本合意後に決めましょう」などと先送りしてしまうと、後々のトラブルになりかねない。また、このステップの後、企業の経営状況や財務状況を確認する買収監査を行うが、基本的にはこの時点で公表している情報や取り決めた事項について、理由なく条件変更することはルール違反となるので注意が必要だ。

⑥買収監査(デューデリジェンス)

最終契約を締結する前に、譲受企業がこれまで共有された情報に間違いがないかを最終確認する。M&A成立後にスムーズな引継ぎが行えるよう、譲受企業が全容を把握するために設けられている。譲受企業によっては財務担当や担当税理士、会計士に委託する場合や、全く別の機関に委託するなどさまざまだ。基本的には数十項目~数百項目の質問のやりとりと、その証明となる原本資料の確認、資産の現物確認がメインとなる。

⑦最終契約書の締結・決済・成約式

一般的には、最終契約書の締結と決済を同じ日に行うことが多い。M&A成約式を行い、社員や取引先には計画を立て慎重に開示していくことが求められる。特に、幹部社員や重要な取引先に関しては、不安を抱かせないように丁寧に説明するべきだ。それぞれの思いや考えがあり、デリケートな部分なので慎重に進めることが肝心となる。 以上のように、M&Aにはさまざまなステップがある。小さな認識のずれが、大きなトラブルに発展しかねない。どの工程もおろそかにすることのないよう、一つひとつの手順を守って、大切な会社のM&Aを成功させてほしい。

より良い社会の実現へ 資産の循環を後押し

そして最後に、M&Aを通じて得た資産は、金額の大小に関係なく「より良い社会の実現」に向けた使い道を検討してもらいたい。当社ではM&Aが個人や企業の枠を超え、社会全体に良い影響を与えていくための活動に注力している。例えば、優良企業の譲渡で生み出された資産を、地域社会や文化、次世代企業の発展と関連付けていく活動だ。こうした活動に対して資産を循環させていくことで、世界はより良い社会になると信じている。

M&Aは終わりではなく、新たな日々の始まりだ。だからこそ、M&Aを検討し始めた時から「その先に何をしたいのか」を、具体的に想像していく必要がある。輝く未来のため、経営の選択肢としてのM&Aの正しい知識を身に付け、その可能性を排除することなく、考え続けてもらいたい。

なかはら・としお 慶應義塾大学経済学部卒。2010年みずほ銀行に入行。14年から日本M&Aセンターで事業承継問題に取り組む。中堅M&A仲介企業の取締役を経て22年8月にスピカコンサルティング設立。23年7月にGA technologiesと資本提携。

なかはら・としお 慶應義塾大学経済学部卒。2010年みずほ銀行に入行。14年から日本M&Aセンターで事業承継問題に取り組む。中堅M&A仲介企業の取締役を経て22年8月にスピカコンサルティング設立。23年7月にGA technologiesと資本提携。