再生可能な植物資源を原料としたバイオエタノールが運輸分野で脚光を浴びている。きっかけは、エタノールを航空業界の脱炭素化を促すSAF(持続可能な航空燃料)の原料として活用する機運の高まり。こうした追い風に乗って自国産トウモロコシ由来のエタノールを売り込もうと息巻いているのが米国だ。現地で関係者を取材すると、「空の脱炭素化」で勝負をかける理由が浮かび上がってきた。

新規用途の開拓へチャレンジ

「SAFにチャレンジしていきたい」。首都ワシントンに本部を構えるアメリカ穀物協会の事務所で、エタノール業界団体「グロース・エナジー」のクリス・ブライリー副会長は、現地に集まった日本の報道陣を前に、米国産エタノールの用途をSAF原料に広げる決意を表明。約50社のエタノール生産者などが加盟する再生可能燃料協会(RFA)で法務担当最高責任者を務めるエド・ハバード氏もSAF市場に挑戦することに意欲を示した。

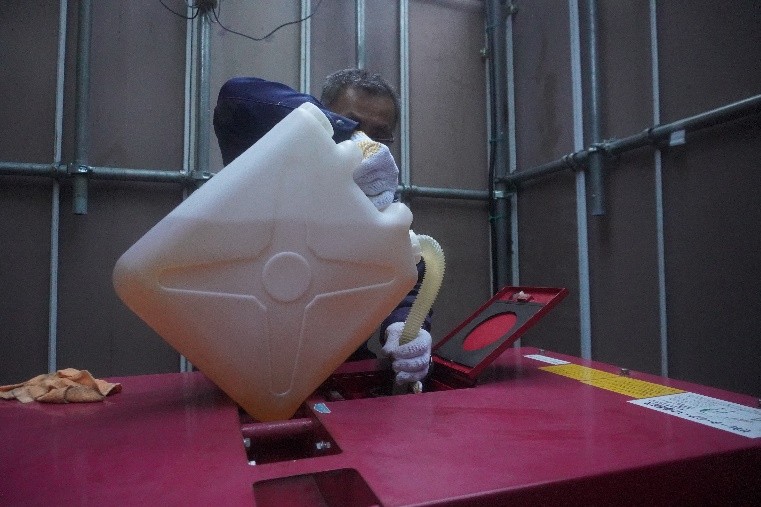

関係者がSAF市場の開拓を狙う背景には、豊富なエタノール供給力がある。これまで米国は、世界最大のトウモロコシ生産国としての強みを生かし、その作物に含まれるでんぷんの糖化後に発酵プロセスを経て得られるエタノールの生産実績を積み上げてきた。アメリカ穀物協会によると、2023年に世界のエタノール生産量の約55%(約6000万kl)を米国で生産し、2位のブラジルを大きく引き離してリード。トウモロコシの単位面積当たりの収量(単収)も農業技術などの進展によって年々増加してきた。供給力を支える研究にも余念がない。イリノイ州にある国立トウモロコシ・エタノール研究センターを訪ねると、所狭しと設備やタンクが並ぶエタノール生産の試験プラントが設置されていた。研究センターで取り上げるテーマは、エタノール生産の効率化から新たな原料の利用までと多彩だ。

そもそも米国では、2005年成立の政策指針「エネルギー政策法」に再生可能燃料の使用量を定めた「再生可能燃料基準」が盛り込まれたことを機に、とうもろこし由来エタノールの生産が本格化。さらに、輸送用燃料に占めるバイオ燃料の比率向上を促す07年制定の「エネルギー自立・安全保障法」を追い風にエタノール産業が急速に成長し、こうした動きがとうもろこし価格を下支えして農家の所得を安定化させる好循環につながった。

全土に広がるエタノール混合ガソリン

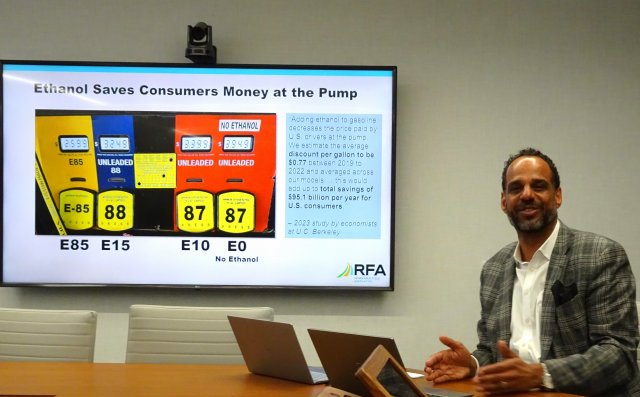

農業と一体となったエネルギー政策の波に乗って広く浸透したのが、エタノールを10%混合したガソリン「E10」だ。RFAによると、ガソリン総量に占めるエタノールの使用割合は14年に9.83%を記録。それ以降も年々上昇し、23年には10.42%へ達した。ガソリンスタンドが約12万5000カ所ある全米で、よりエタノール混合比率を高めた「E85」が約5900カ所に達するなどエタノール混合ガソリンの取り扱い店舗が拡大していることも使用割合を押し上げる要因となっている。

E10が市場に受け入れられる要因についてハバード氏は「消費者の節約に貢献したことが挙げられる」と分析する。RFAによると、19年から22年までのエタノール混合ガソリンの価格は、レギュラーガソリンとの比較で1ガロン(3.785ℓ)当たり平均0.77ドル安かった。米国の消費者全体で、年間951億ドルの節約になっているという。

節約志向の消費者は「好意的」

実際、消費者はどのような意識を持っているのか。RFAがエタノールに対する好感度を把握しようと約1800人を対象に24年9月に調査を行ったところ、58%が「肯定的」と答え、18%の「否定的」を大幅に上回った。こうした傾向はここ数年変わらず、肯定的の比率は21年以降60%前後で推移している状況だ。回答者を民主党と共和党に分けて好感度を探ると、いずれの支持者も約6割が「おおむねエタノールに好感」と回答。好感を持つ理由を見ると、両支持者の回答が「燃料効率」「安価」「米国産」に集中していた。

「地球と国を守る」――。シカゴ近郊にあるパワーエナジーグループのガソリンスタンドを訪れると、クリーン燃料を売り込む看板が目に飛び込んできた。全米で広く流通するE10以外にも4種類のエタノール混合ガソリンを販売するスタンドで、給油設備には混合比率が一目で分かるよう「E30」「E50」「E70」「E85」と表示されていた。

さらに取材を進めると、温室効果ガス排出量の削減に貢献するという価値以外にも消費者は関心を示している実態も見えてきた。異常燃焼の起こりにくさを示す指標「オクタン価」を高める効果やガソリンより割安な販売価格に加えて、「エネルギー安全保障」という観点からもエタノールに魅力を感じているようだ。ガソリンスタンドオーナーのサム・オーデ氏は、売上高に占めるエタノール混合ガソリンの割合が高まる手応えを強調しながらも、環境にも財布にもやさしい同燃料の多様な価値を認知させる取り組みが途上にあると指摘。「米国の大半がエタノールの価値を知らない。教育や啓蒙に取り組まなければいけない」と述べた。まさにエタノールの混合比率を一段と引き上げる可能性を秘めた米国市場だが、過去10年間のエタノール需要を振り返ると「頭打ち」となっている。

サプライチェーン武器に輸出拡大へ

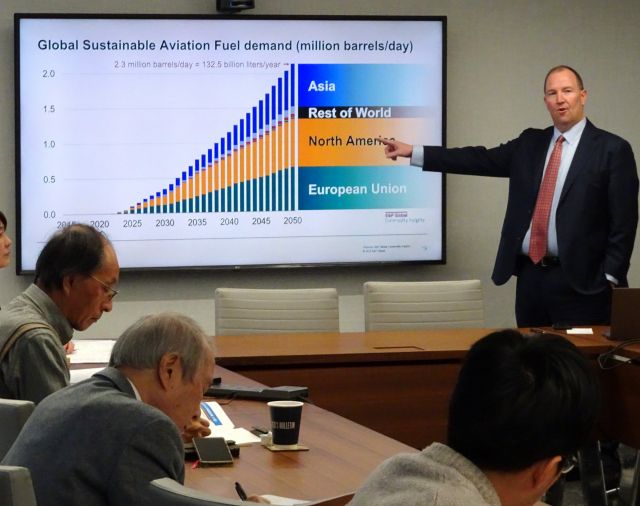

その要因の一つが、全米でのガソリン消費の減少だ。中長期的に自動車の電動化でガソリン消費の増加が見込みづらい中、エタノール生産拠点やとうもろこし農家から懸念の声が聞こえてくる。そうした中で急浮上してきたのが、新規用途のSAF原料だ。すでに米国は穀物の栽培からバイオ燃料の生産・流通に至るサプライチェーン(供給網)を構築しているだけに、生かさない手はない。ハバード氏はエタノールと穀物の生産効率が高まっている現状に触れ、「米国はグローバルに向けてエタノールを供給できる信頼できるサプライヤーとしてあり続けることができる」とアピールした。

ただ、SAF市場の攻略は一筋縄ではいかないようだ。50年までに航空分野の二酸化炭素(CO2)排出量を実質ゼロにするという長期目標を掲げる国際民間航空機関(ICAO)による脱炭素化の枠組み「CORSIA」で、持続可能性があるSAFと認められる必要があるからだ。トウモロコシ由来エタノールの炭素強度(CI)が着々と下がっているにもかかわらず、ICAOは古いデータでエタノールのCI評価を実施。SAF原料として正当に評価されていない。加えて、エタノール生産工程で発生するCO2を地下に閉じ込める「CCS」の算入も認めておらず、CORSIAでの再評価が焦点となっている。

第2次トランプ政権の行方はいかに

とはいえ、輸出に振り向ける供給力は十分にある。全米に約200カ所あるエタノール製造拠点の供給能力は約7000万klあり、1割強の余力があるという。それだけに新たな成長市場の開拓は喫緊の課題で、エタノール業界は輸出拡大に向けて粘り強く働きかけていきたい構えだ。

岸田文雄前首相は22年5月にバイデン大統領と会談した際、SAFを含めた日本国内のバイオエタノール需要を30 年までに倍増させる方向で合意。日本政府が24年12月25日に公表した新しいエネルギー基本計画案には、「次世代バイオ原料の資源国との連携を深め、サプライチェーンの構築・強化を進める」と明記された。長期的な規制・制度的措置により国際競争力のある価格で安定的にSAFを供給できる体制を築く方針も盛り込んでおり、米国が原料面で日本に協力する可能性は大いにある。アメリカ穀物協会バイスプレジデントのケアリー・シフェラス氏はこうした動きに呼応するかのように、トウモロコシ由来エタノールの対日輸出拡大に向けて「日本の政府や産業界に働きかけていきたい」と力を込めた。

今後の焦点は、第2次トランプ政権が発足後のバイオ燃料戦略の行方だ。SAF生産を促進するための税額控除などバイデン政権が立ち上げた支援措置を継続するかは不透明で、取材に応じた連邦議会の議員スタッフたちは「現時点で次期政権は読めない」と口をそろえた。とはいえ、自国の供給網を生かせるエタノール政策はトランプ次期大統領が主張してきた「エネルギー・ドミナンス(優勢)」に合致する上、トランプ支持者が多い農業の強化にもつながる。米国のエタノール外交は展開次第で、各国のエネ・環境政策を揺るがす可能性が高く、次期政権の一手から目が離せない。