日本の省エネルギー、ひいては脱炭素に大きな役割を果たしてきたのが省エネ法(経済産業省資源エネルギー庁所管)/建築物省エネ法(国土交通省住宅局所管)という対になった法律がある。このうち省エネ法は2022年に石油危機以降の燃料消費中心の規制ルール(いわゆるキロリットル主義)から脱炭素に寄り添う形でリフォームされたのは知られたところである。何しろ法律の名前自体に「非化石エネルギーの活用」という概念が加わって変わったのである。

昨年の省エネ法改正は画期的だった

これによって「再エネが系統電力のエネルギー原単位として反映されていないことから、再エネ電源により低炭素化が進んだ電気の使用が進まず脱炭素を妨害しているのではないか」という批判には耐えるようになり、むしろ大胆な改正によって再エネ導入を後ろ押しし、かつ系統電力から再エネを引き込む「上げDR」も呼び込める法律へと画期的に変わったと評価できるものであり、すでにエネ庁分散型電力システム検討会で需給に貢献する「下げDR・上げDR」の省エネ法上の評価を具体設計しているのも特筆に値する。

それとともに、省エネ法運用上の長年の焦点だったいわゆる神学論争(建物新設時の選択によってエネルギー効率はどう変わるか、についての結論の出ない論争)も、電気利用の中の再エネウェイトが常態的に上がり、火力発電の閉鎖が中長期にわたって続くことを反映して火力平均の原単位から全電源原単位に改定された。火力平均の数値自体も低効率の石炭・石油の閉鎖や高効率機シフトが反映されていない状態が解消され、需要サイドの脱炭素化に貢献する電気利用の高い効率機器の評価がようやく正常化された改定であった。

需要サイドの電気利用機器は、高効率化以外に、再エネ大量導入時代に不可欠な需要サイドフレキシビリティの拡充に貢献できる唯一のエネルギー利用機器という面があり、その導入遅れはロックイン効果(一度建物に入った機器は炭素税などの環境変化の影響を受けず、長い期間変更されないこと)を生む。省エネ法改正は、それに歯止めをかけたといえる。

建築物省エネ法は2025年まで原単位改定を反映せず

このように前向きな改正がプレーヤーの動きに反映されつつある省エネ法に対して、対となる法律である建築物省エネ法も合わせて改正された。一番大きな変更点は断熱基準をはじめとする省エネ対策の強化であり、2021年の内閣府タスクフォースでの激しいやり取りから改正に至ったのは記憶に新しいところだ。全ての建築物について省エネ基準への適合義務を課す、というこの内容は、建物の3割を占める木造建築物の省エネ性能向上に大きく貢献することが期待される。「断熱は最大の暖房機器」と言われるゆえんである。

その一方で、建築物省エネ法上での一次エネルギー換算係数については、省エネ法との整合を基本とするはずのこの法律で、全電源平均への改定が25年まで棚上げされた、というより永遠に放置のおそれさえある。内部事情を察するに、①関連業界の協力が不可欠な省エネ基準適合義務化の円滑な導入を最優先するため、②またエネルギー機器まで巻き込んで業界構造が変わりかねない原単位問題まで関わってはいられないという当局の事情、③さらには脱炭素への協調で大胆すぎる経産省だけに付き合っていられないという気持ち――もわからなくもない。

しかしながら、この改定の遅れ、しかも25年まで棚上げというのは25年まで建築物省エネ法が脱炭素貢献のある機器・システム転換を妨害し、ロックイン効果を助けていく、と言っているのに等しい。これでは省エネ法と対にはなっていない。25年という固定化によって、技術や情勢変化に対して硬直的であることもさらなるイノベーションを阻害する効果を持つかもしれない。

脱炭素の鍵は一つ一つの建築物にあり

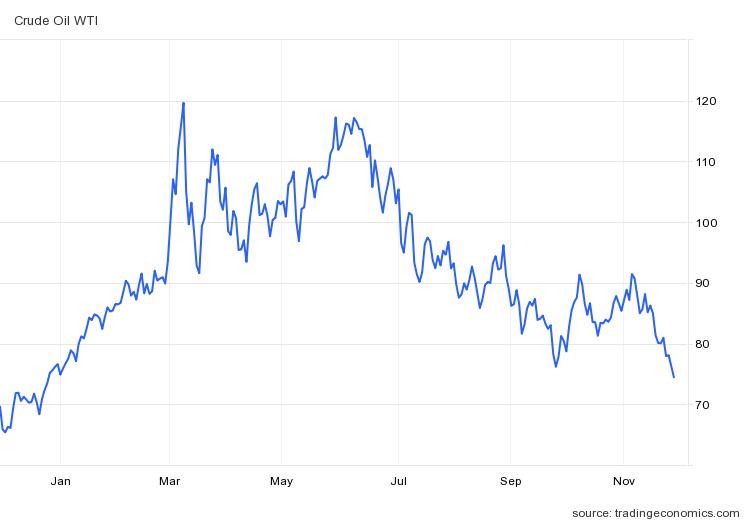

目下のエネルギー危機は、日本中の一つ一つの家屋、企業の建物に「エネルギーコストにどう向き合い、どう投資してどう戦うか」を考えさせる機会となっている。節約もDRも方法の一つだが、断熱や太陽光・蓄電池によるプロシューマ化の方がはるかに大きな投資効果を持つ。

電気機器やガス・石油機器に関わる多くの産業は国民の前向きなアクションを助ける産業でなければならず、建築業界ももちろん同様だ。省エネ法と建築物省エネ法は国民のアクションを引き出すために不可欠なルールインフラを提供するものであり、その改正は確実に浸透させて、いわば日本の脱炭素化の基礎付け(マクロ・ファウンデーション)を形作らなければならない。

その「国民のために」という基礎に立って、業界調整をはじめ多くのハードルを乗り越えてこそ、脱炭素に貢献するエネルギー機器・建築産業、政策当局であり続けることができるのではないだろうか。

西村 陽 大阪大学招聘教授