昨年末、政府は洋上風力公募の第2ラウンドで3海域(秋田県男鹿・潟上・秋田沖、新潟県村上・胎内沖、長崎県西海市江島沖)の結果を公表したが、秋田県八峰・能代沖に関しては港湾の利用重複が生じ、発表を先送りしていた。関係者が注目する中、3月22日に同海域の結果も公表され、旧ジャパン・リニューアブル・エナジー(JRE・代表企業、4月1日付でENEOSリニューアブル・エナジーに社名変更)、イベルドローラ・リニューアブルズ・ジャパン、東北電力のコンソーシアムが勝利した。併せて、昨年末発表の3海域も含めて、選定結果の詳細も公表している。

今回勝利したJRE陣営の計画では、合計出力37.5万kW(ヴェスタス製1.5万kW×25基)で、2029年6月末運転開始を予定している。これは入札者の中で最も早く、二番目の東京電力リニューアブルパワーの陣営は30年6月末、そしてJERAの陣営は同年12月末としていた。

JERA陣営は昨年末、男鹿・潟上・秋田沖を落札したが、その計画では28年6月末運開としていた。「リスクを承知でどの計画よりも早い設定としているが、工程が全てかみ合わなければ即遅れにつながる」(洋上風力事情通)という勝負の姿勢に関係者は驚いた。こうした姿勢や地域点の評価により、同海域で勝利を収めたわけだが、この結果を踏まえ「八峰・能代でJERAが優位に立つ可能性が高まった印象」(再エネ業界関係者)との声も出ていた。だが、蓋を開ければ、JERA陣営は男鹿・潟上・秋田ほどの攻めの姿勢は見せなかった。

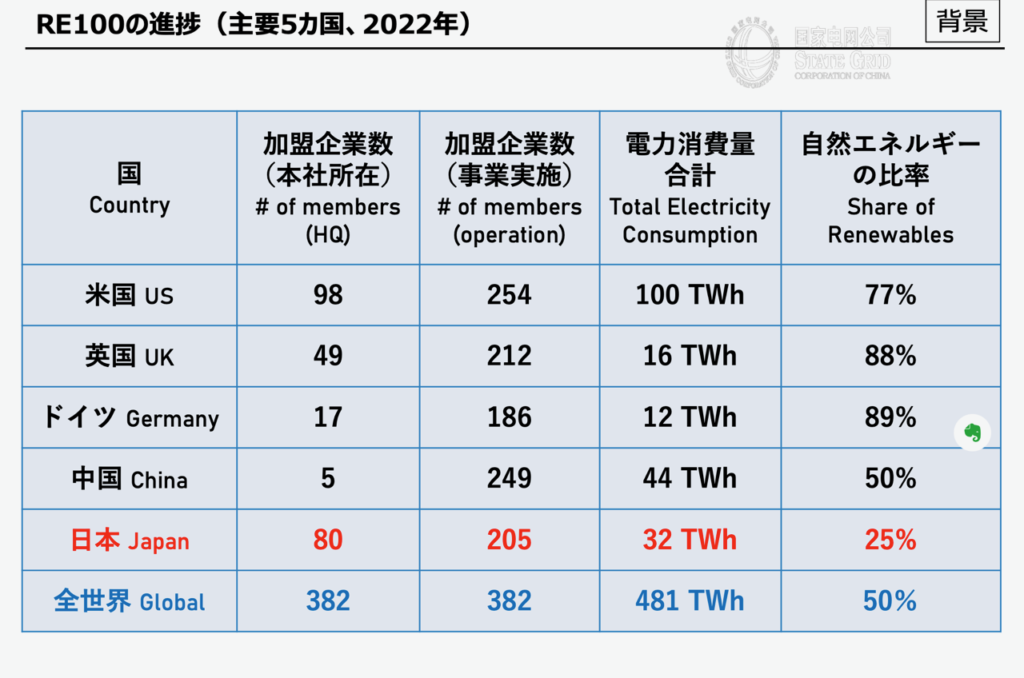

価格点については、今回もFIP(フィードインプレミアム)基準価格が1kW時当たり3円という「ゼロプレミアム」で札入れし、120点満点を獲得。これはほかの2陣営も同様だった。洋上風力公募では、コーポレートPPA(電力購入契約)で需要家を確保し、FIT・FIPには頼らず収益を挙げるというビジネスモデルが確立されたといえる。

背水の陣制したJRE 第3ラウンドも火蓋切る

JREは、今回が背水の陣ともいえる戦いだった。

同社は2年前、ENEOSに約2000億円で買収されている。ENEOSとしては先細りが避けられない石油事業に代わる成長分野として再エネ事業を拡大させるため、米ゴールドマン・サックスなどからJREの全株式を取得した。JREは太陽光や陸上風力、バイオマス発電などのアセットを幅広く有し、買収に当たりENEOS側に開発リストを提示したと見られている。ただ、「当初からこれほどの巨額を投じる価値があるのか」といった声が出ていた。ENEOSに買収額分の価値があったと認められるためには、洋上風力公募での勝利が必要だった。

しかし、第1ラウンドは三菱商事陣営が全勝。そして昨年末発表された海域のうち、JRE陣営は長崎・江島沖で札入れしたものの、落札はならなかった。促進区域の指定にも限りがあり、公募があと数回で終わる可能性が高まる中、今回落札できたことは大きな成果となった。「JREでは、会長を務めていた安茂氏が2月に不祥事で退任したことで、社内にも動揺が広まっていたが、『背水の陣』で挑んだ公募を無事落札できたことは、新生・ENEOSREの船出に当たっても間違いなくプラスに働くだろう」(エネルギー業界関係者)

他方、今回の八峰・能代沖に入札していたわけではないが、コスモエコパワーや東京ガスなどはいまのところ未勝利のままだ。以前はコンソーシアムの再編が激しかったが、勝利した陣営が現在のアライアンスの枠組みを解消するマインドになることは考えにくく、洋上風力参入の可能性はじわじわと狭まっている。今年1月下旬には、第3ラウンドの青森県沖日本海(南側)、山形県遊佐町沖の公募が始まった。年末発表の予定だが、今度はどのような競争が繰り広げられるのか。