政府が10月末に取りまとめる総合経済対策に、燃料油や電気、ガスといったエネルギー価格の高騰を抑制するための補助金(激変緩和措置)について来年3月までの延長が盛り込まれる見通しだ。4月以降については今後のエネルギー価格や為替の動向を見極めながら判断していくという。国民は喜んでいるが、本当に役立つ政策なのか。

この政策は、メディアには評判が悪い。「やめられぬ「激変緩和」ガソリン補助延長、1週間で決着 支持率下落、与党から圧力」など、ばらまきを批判する論調だ。しかし一般人にはいたって評判が良い。私だって嬉しい。9月発表のNHKの世論調査では、この対応が適切だと思うかたずねたところ、「適切だ」が62%、「適切ではない」が22%だった。岸田内閣の支持率は各社調査で伸び悩むが、この政策だけは評価が目立つ。

終わりの見えない補助金政策の中身

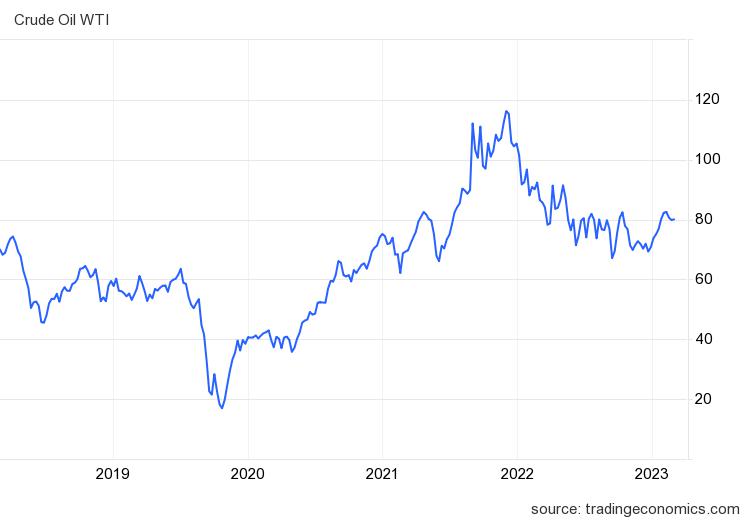

ここで、エネルギー価格抑制のための補助金政策の中身を簡単に振り返ろう。昨年からエネルギー価格は上昇している。円安の進行や物価全般の上昇、昨年2月からのウクライナ戦争後の国際エネルギー市場の動揺など、さまざまな要因が重なっている。根本的な原因に手を入れないまま、日本政府は昨年1月からガソリン価格引き下げのために政府は補助金を出した。元売りに金を渡す形だ。さらに昨年度下半期から電力、ガス価格にも補助金を出した。これも大手の電力、ガス会社に補助金を出す形になった。

今年9月末までの暫定措置とされたが当面継続とし、その終わりは見えない。岸田首相は今年8月末にその意向を示し、9月25日経済対策をめぐる会見で、物価高対策の中心政策と位置付けた。

この補助金政策の目標は、ガソリン小売価格が1ℓ当たり175円程度に据え置くことだ。これは実勢価格より30円ほど安くなるとされる。ガソリン以外の灯油、重油、軽油も安くなる。また電気、ガスも補助金によって負担を抑える。モデル料金で1世帯月8200円(東京電力、260㎾時使用、3人程度、再エネ賦課金など含む)が、1000円ほど抑えられる見込みだ。

ところが、負担も応分に大きい。今年8月末までの累計の補助金総額は石油元売りへ6兆2000億円、電気・ガスで3兆円になるという。それがまた膨らむ。財源は予備費、また税収増分を当てている。これだけの巨額の税金投入は、適切なのだろうか。

インフレに補助金は悪手 経済学の常識だ

私は大学で経済学を学んだ。インフレ局面では経済は名目の上で膨らみがちだが、物価は上昇して実質的な収入が減り、一般人の生活は苦しくなることが多い。

そのために、国が行うべき定型の政策がある。成長を取るか、インフレを抑制するか、経済の状況を見て選択する。インフレを抑制する場合には、財政支出の抑制と中央銀行による金融の引き締めが必要になる。これは別に経済学を学ばなくても、常識で理解できる政策だ。

ところが、それと真逆の政策を岸田政権は行っている。つまりエネルギー価格の上昇が問題になっているのに、それに手をつけず、補助金による財政拡大をしている。状況次第では、価格上昇が一段と加速する可能性もある

またインフレ局面では中央銀行は、金利の引き上げという金融引き締め策、為替の通貨高(日本の場合円高)誘導をする。ところが日本の場合は、国の借金が国際残高約1200兆円まで膨らみすぎた。金利の引き上げは、国債市場の混乱を招きかねず、日銀は動けないようだ。そして、岸田首相は、さらに財政の負担を増やそうと、人気取りのばら撒き、ポピュリズム政策を行う。これも常識に反する。

そもそも今回のインフレは、さまざまな要因によって生じている。特に2020年ごろまでの、世界各国コロナ禍での財政出動の副作用などで、過剰流動性が各国の経済にあふれたこと、そしてエネルギー市場の動揺など複合要因で起こっている。その原因を変えることは即座には難しいが、そこを修正しなければエネルギー価格の上昇傾向は変わらないだろう。つまり、この政策はダラダラと続く可能性が高い。岸田政権は政策の目標を間違えている。

第2に、大量の補助金は、エネルギー市場の価格メカニズムを自ら壊す。価格は上昇すれば消費の抑制を生み、価格の低下を促し、また省エネルギーなどの技術革新を進めるはずだ。しかし昨年のガソリン販売量は7年ぶりに増加した。この補助金制度が販売促進効果をもたらしている。岸田政権の政策は脱炭素であったはずだ。そして日本は電力・エネルギー自由化を行なってきた。その流れにも逆行する。

第3に、エネルギー業界、特に石油業界への影響だ。価格上昇によって、昨年度の決算は石油会社、ガス会社は軒並み好調だ。この補助金はこうした企業に投じられており、税金を投じる必要性は薄い。そして業界の体質改善を遅らせてしまう。

そもそもガソリンに巨額の税金が課せられているのは、その備蓄や、道路整備に加え、税による使用抑制の意味もある。ところが大量の補助金は、ガソリンやエネルギーの使用をうながし、政策を支離滅裂にしている。

人気取りは失敗に 賢い中国にまた負けた

ちなみにこうした燃料費補助政策はどの国も採用するが、朝日新聞の前出記事では、今年7月時点ではG7諸国で継続しているのは日本と英国のみ。また中国政府は、コロナ禍の時からEVシフト政策を行い、そこに補助金を注ぎ込んだ。化石燃料への補助金は、中央政府レベルでは行わなかった。同国のEV産業はこの1~2年、急成長した。中国政府の賢明な政策が影響しているようだ。

日本の政策に問題があることは岸田首相も、政治家も、起案する経産省の人々も当然知っているだろう。経済政策の指針を出す経済財政諮問会議でも名前は非公表の民間有識者から「激変緩和対策を段階的に縮小・廃止するとともに、物価高の影響を強く受ける低所得・地域等に、重点を絞ってきめ細かく支援すべき」(7月30日議事録要旨)という正論も出ている。

ところがばら撒き政策は、野党も反対しない。政権の人気は高まる。今秋の衆院解散総選挙を探っているとされる岸田首相は、こうした人気取り政策に動いてしまった。

政府は、一時しのぎの補助金に頼るばかりでなく、電気自動車の普及や、輸送の効率化など、ガソリン消費を抑えるための取り組みを強化するべきであった。日本経済が転落し、各産業で中国や韓国に抜かれ続けた一員は、こうしたばら撒きを繰り返したためではなかったか。

エネルギー価格の補助金抑制政策で、また失敗を繰り返したことに暗い気持ちになる。