「クリーン」を売り物にしている再生可能エネルギー業界に激震だ。自民党の再エネ拡大・脱原発派の急先鋒で再エネ普及拡大議員連盟事務局長を務めていた秋本真利衆議院議員(千葉9区)が、収賄の疑いで東京地検特捜部の捜査を受けている。具体的には、風力発電会社の日本風力開発から、洋上風力入札制度のルール変更の見返りとして計3000万円の資金提供を受けていたという疑惑だ。これに対し、秋本議員側、日風開側ともに贈収賄性を否定。関係者によると、秋本氏と社長は競馬仲間で2021年秋に競走馬を扱う馬主組合を設立しており、3000万円はその競走馬の購入に充当したとの主張だ。しかし秋本議員は去る8月4日に在職中の外務政務官を辞任し、自民党も離党した。ちなみに、秋本議員が師と仰ぐ河野太郎・デジタル相は、昨年8月まで日本競走馬協会の会長を務めていた。

秋本議員は以前から、再エネ問題での行動が異様で態度もおかしかった。以下は、秋本議員のSNSツイッター(現X)での2018年12月の発言だ。

〈日立は…原発なんてクソみたいな物よりも世界で日立しか作っていないダウンウィンドの風車を世界に売る努力をすべきだ。日立のダウンウィンドは陸上よりも「洋上で特に優位性がある」というコンストラクターもいる。シュリンク市場よりも次世代に貢献する市場で汗をかけ。〉

秋本議員のツイッター

秋本議員のツイッター

原発や大手電力をののしる秋本議員

当時、日立は英国での原発売り込みを行い、日本政府も支援していた。結果として失敗した。そうした中で、下品な言葉を使って、再エネや風力発電を推奨する彼の姿は異様だった。

秋本議員は「反原発・再エネ重視」と自らの政治姿勢をPRし、さまざまな場所で前述のように原子力発電や大手電力会社について、「利権」「時代遅れ」など口汚く罵っていた。また過激な首相官邸前での抗議行動で知られ、反政府色の強い首都圏反原発連合という団体にも、講演などで関わっていた。与党議員でありながら、国の政策を混乱させる行動に加担した。

それどころか、自分の利益のために政治家としての権限を使って、ゆがんだエネルギーシステムをつくろうとした可能性がある。そして秋本氏は以前から、再エネ事業者との関係が噂されていた。

秋本真利衆議院議員(衆議院HPより)

秋本真利衆議院議員(衆議院HPより)

入札実施後に政治介入でルールが変わる?

秋本議員の疑惑は、洋上風力発電の入札ルール変更に不当に干渉したというものだ。再エネに対する補助金は23年度の予想で4兆7477億円になる。その巨額さを見れば、ビジネスではなく、政治工作でその補助金から利益を得ようとする人も出てくるだろう。

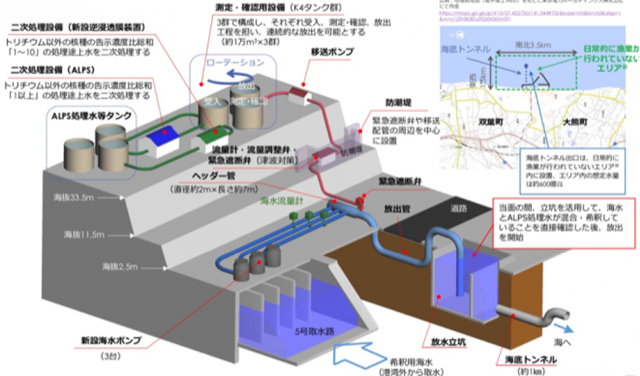

再エネの中で、風力発電はコストで競争力がある。経産省はその拡大を期待している。陸上の適地に風力を作る余力が乏しくなったことから、洋上風力に注目が向いた。海面の利用、漁業権などで、さまざまな権利関係者、また省庁間の調整が必要であった。経産省はそれを行い、20年から合計4500万kW、発電予想15兆円分の海面が開放され、入札で事業者を集めることになった。

2021年12月に最初の3件(秋田沖2件、千葉沖1件)の公募入札の結果が発表された。それが予想外の結果になった。事前の予想では早くから参入を表明していたレノバや日本風力開発などが落札するとみられていた。

ところが、結果は三菱商事グループがkW時当たり11.99円~16.49円と他社に5円以上の差をつけ、3件すべてを落札した。外国製の安い機材の使用などの工夫をした。

上場していたレノバの株価は18年には200円台だった。洋上風力が行われる動きがあって20年には6000円台に上昇した。ところが、この入札結果を受けて暴落し現在は1300円台になっている。

ここに介入したのが自民党再エネ議連だ。経産省の担当者や業者を呼んで入札について聞き取りを行った。関係者によると、その中心になったのが秋本議員だった。

経産省は22年5月に突然、入札ルールを変更する方針を表明した。同年6月に行われる予定だった第2回の入札は23年6月に延期され、審査方法も変更された。新しい審査方法では、評点で価格の割合を下げ、事業建設の迅速性などの評価を高くした。これは三菱商事に不利になる。第2回の審査は今年6月30日が応募締め切りだった。結果はまだ公表されていない。ここまでが制度変更の経緯だ。

変更を主導した秋本議員に金が流れる

そこで秋本議員がこの制度変更にどのように関わったかが問題になる。秋本議員は第4次安倍政権(17年11月~18年10月)で国土交通政務官だった。この地位は洋上風力に関わる。今年(23年)2月の国会質疑での立憲民主党の調査によると、秋本議員は「安倍首相に洋上風力の制度を作るために、国交省に政務官として行かせてもらった」と、かつて発言したことが明らかになった。

そして役職についていなかった21年12月から、自民党再エネ議連の制度見直しの議論を仕切ったことに加え、22年初頭に国会で複数回、洋上風力を巡る質疑を経産省を相手に行った。

立憲民主党は秋本議員の政治資金を調査し、今年2月に源馬健太郎衆議院議員が、国会で外務政務官だった秋本氏に質問をしている。秋本氏はレノバ社の株を売買している。その時期と売買の数量、利益を出したかどうかは明確にしていないが、国交政務官の就任の前に買い、退任後に売ったと認めた。ただし秋本議員は「在職中の株売買ではないので違法ではない」としている。この間にレノバの株価は上昇した。原因は洋上風力の規制緩和であり、その制度変更に秋本議員は関わっていた。事業者に便宜を図り、株で利益を出したと指摘されても仕方がないだろう。

またこの質疑で、秋本議員は風力発電事業者5社から、21年までの3年間で1800万円の政治献金を受け取っていたことを認めた。

秋本議員は「制度改正は経産省の所管で、私は一議員であるから職務権限はない、政治献金は問題なく処理している」と主張した。しかし、風力発電事業者に有利な活動をしていた以上、批判を当然受けるだろう。

さらに報道によると、秋本議員は、日風開から競走馬を購入するためとして複数回にわたって計3000万円の資金提供を受けたという。昨年10月に基準が見直された直後、秋本議員が同社の塚脇正幸社長側から現金約1000万円を衆院議員会館で受領し、競走馬の購入に充てたもようだ。これは実際に馬を買ったのか、馬の売買を巡る政治資金ロンダリングかは不明だ。政治資金報告書には掲載されていないようだ。

秋本氏は職務に関わる事業者から献金や利益供与を受けている。この捜査の進展を注視したい。

自民党にも再エネ政策の説明責任

私は、この洋上風力の入札制度の突如の変更を、当時からおかしいと思っていた。再エネ賦課金の膨張が問題になる中で、価格の安さが入札の中心にするという経産省の当初の考え方のどこがいけないのか。また露骨な秋本議員の介入があった。

これは秋本議員の個人的な疑惑にはとどまらない。自民党再エネ議連、同党全体の問題になる。また秋本議員は、河野太郎内閣府大臣・衆議院議員との親しさを常に強調していた。また見直しには議連会長の柴山昌彦、メンバーの小泉進次郎の各衆議院議員も熱心だったという。なお、河野氏は日本競走馬協会の会長を務めていたことから、秋本議員の競走馬購入とのつながりを指摘する向きも。こうした政治家は秋本議員と自らの行動に説明責任がある。そして、彼らは再エネ振興と脱原発で協力し合っていた。

電気料金が上昇しているが、その一因は再エネへの補助金だ。家庭向けでは1世帯あたり月2000円近く支払い、電力料金の1割以上になっている。過剰な再エネ優遇を自民党が続ける理由に「利権」があるとしたら、国民感情的にも、倫理的にも許されない。

秋本議員のような、再エネを金で汚しおかしな制度づくり進めた人を、これを契機に排除したい。また検察は背後関係を徹底的に捜査してほしい。その上で、健全な再エネ発展のための議論を始め、政治ではなく国民と事業者主導でエネルギー制度を再構築していきたい。