【旭化成延岡地区】

旭化成延岡地区は複数点在する工場を自営線ネットワークで結び電力を供給している。電力の約90%は自家発電から賄われており、昨年3月にその電源の一部をコージェネに更新した。

旭化成延岡地区はグループ最大の生産拠点だ。1923年に合成アンモニアの製造を開始した同社発祥の地であり、現在も繊維、基礎化学品、樹脂・医薬品原料、メディカル製品、エレクトロニクス製品などを製造している。

工場は宮崎県延岡市内に複数点在しており、使用する電気の約90%を五ヶ瀬川水系にある水力発電所9基と、火力発電所4基でつくり、自営線で送って自給している。

このうち、火力発電所では昨年3月、CO2削減と、水力発電の利用拡大を目的とした需給調整力確保のため、第3火力発電所を石炭火力からガスタービンコージェネ(3万7000kW)にリプレースし運用を開始した。

コージェネ導入に当たっては、「燃料転換によるコスト増に耐えられるのかといった議論もあった。しかし、低炭素化、その先の脱炭素化に向けて天然ガスでいこうとの結論に至った」。延岡動力部動力課の弓削輝泰課長は、経緯をこう振り返る。

年間CO2排出量を削減 運用面でも改善効果大

従来の石炭火力では、石炭焚き水管ボイラーと抽気復水式蒸気タービンを組み合わせたボイラータービンジェネレーターを使用していた。蒸気需要に合わせて抽気蒸気量を、電力需要に合わせて復水蒸気量を制御するものだったが、蒸気タービンの運用制約上、復水蒸気量をゼロにすることができず、復水器で常時放熱ロスが発生していた。

これに対し、導入したコージェネは蒸気・電力需要の変化に対し柔軟な制御が可能であり、80?90%と高い総合運転効率を実現。経済的な価格差を縮小するとともに、年間CO2排出量を約16万t削減することに成功した。

運用面での改善効果も大きい。石炭火力ではミルで燃料を擦り潰してボイラーに投入する。この過程で石などの異物が混入するといったトラブルが多かった。着火するまでの時間もかかる。天然ガスは燃えやすく、需要への追従性が高い。負荷調整において1分で1000kWは楽にこなすとのことだ。コージェネでつくった蒸気と電力は、延岡地区の複数工場間で融通している。夏は空調など電力需要、冬は熱需要が高まる。これに合わせて、コージェネは出力を1万2000kWまで低減して運転できる仕様になっている。

コージェネ導入においては、燃料供給体制の構築も課題となった。同プロジェクト以前は、宮崎県内に大型内航船の受入基地がなく、新たな基地を建設する必要があったからだ。そこで旭化成、地元の都市ガス事業者である宮崎ガス、基地建設や設備に強い大阪ガスが中心となり、どのような規模と設備で、基地を建設すべきか検討を進めてきた。

その後、18年12月に同工場への天然ガスの安定供給と普及拡大を目的に「ひむかエルエヌジー」を設立。宮崎ガス、大阪ガス、九州電力、日本ガス、旭化成が出資する合弁会社で、宮崎県内最大規模のLNG基地と約6㎞のガス導管を建設した。同社によって、内航船で調達したLNGをタンクに受け入れ、気化したガスを導管に送出し、コージェネまでガスを送り届けている。基地とコージェネ間は通信回線で結ばれており、緊急時はガス製造を制御するなど、保安面での連携も行っている。

延岡地区の電力設備は50 Hz マイクログリッド運用に対応

旭化成延岡地区には、ほかにもユニークなエネルギー事情がある。創業期にドイツから50 Hzの発電設備を調達し、電源・送電網を自社で整備したため、西日本エリアでありながら、各工場では50 Hz対応の製造設備を運用しているのだ。自社で有する50 Hzの発電所や自営線、九州電力送配電からの60 Hzの系統電力が混在する。系統電力は周波数変換装置で50 Hzに変えて供給。導入したコージェネは社内環境に合わせた50 Hz仕様となっている。

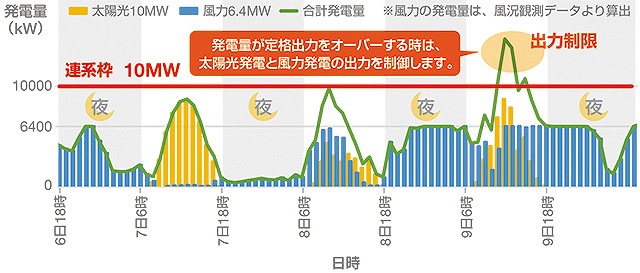

エネルギーマネジメントにおいては、各工場のエネルギー情報を集約し、電力需要と各水力発電所の電力供給を精度良く予測し、60 Hz系統電力とコージェネを含めた自家発電設備の運用計画へ反映させている。

9基ある水力発電所は流れ込み式で、川の水をそのまま発電所に引き込み発電する。貯水槽を持たないため、夏の豊水期や冬の渇水期などは水量変化に伴い発電量が変化してしまう。これには、過去30年間に及ぶ発電実績データを基に水力発電の発電量を予測し、60 Hz系統受電と自家発電設備の運転を効率的に組み合わせて運用する。「台風シーズンは水量が増えて、土砂や流木が流れて取水できないこともある。水力を最大限活用していくが、できないときのバックアップとして、コージェネは一役買っている」(弓削氏)

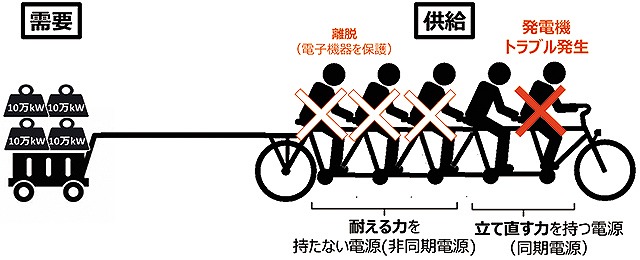

また落雷の発生など、非常時にはその影響を回避するため、一般送配電線網から独立した運転を行う場合がある。こうした非常時には、延岡地区に分散する自家発電設備と各工場間を結ぶ自営線ネットワークで地域マイクログリッドを形成し電力供給を継続する。導入したコージェネは、こうした運用にも対応できるように機種を選定し、他の自家発電設備との負荷分担も考慮した制御を行っている。

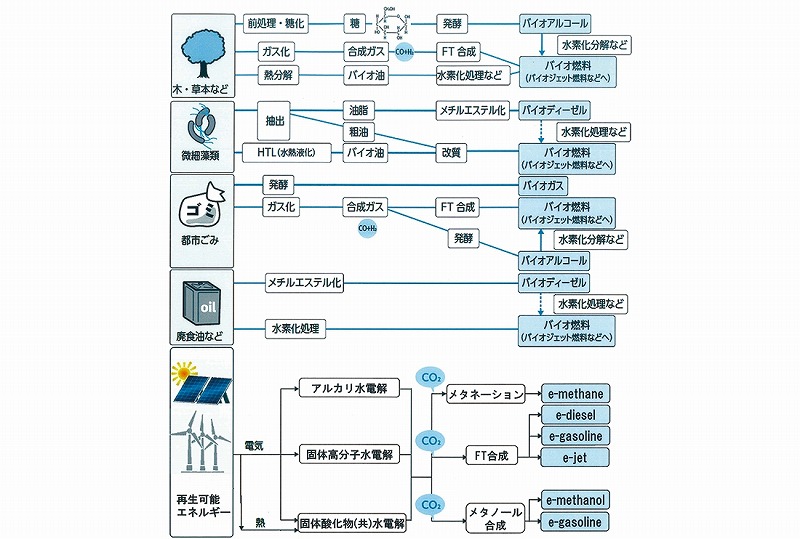

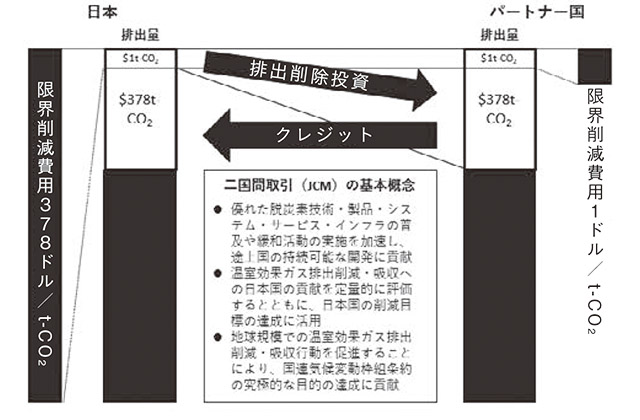

同社では、今後も低・脱炭素化に向けた取り組みを継続していく方針だ。「稼働中の石炭火力発電がまだある。使用率の低減を図りながら、コージェネへのリプレースを含め検討中だ。バイオマス発電の拡大、水素やアンモニアなどの次世代燃料、CO2クレジットによる相殺などあらゆる選択肢を模索している」と弓削氏は話す。

製造業において、新たな設備やエネルギーを導入する際、コストは重要なファクターとなる。これをクリアできる低・脱炭素化技術の登場が従来にも増して望まれている。