【東京ガスほか/CN都市ガス供給を茅ヶ崎市に報告】

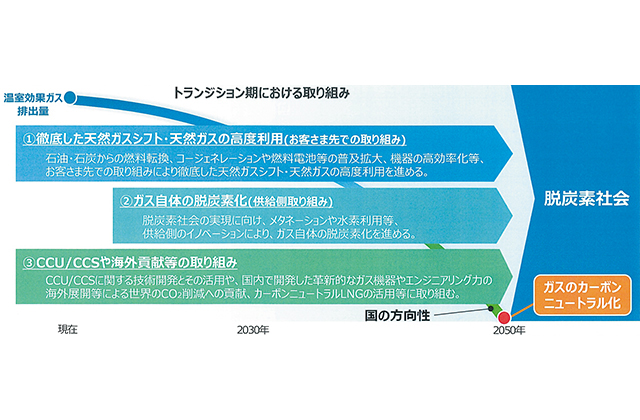

東京ガスは神奈川県茅ヶ崎市の佐藤光市長に対し、東邦チタニウム茅ヶ崎工場にカーボンニュートラル(CN)都市ガスを導入したことを報告した。本件は神奈川県で初めての事例。供給量は年間約55万㎥。CO2削減量は年間約1500t。CN都市ガスは天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの過程で発生する温室効果ガスを、CO2クレジットで相殺することで、燃焼してもCO2が発生しないと見なされるLNG。東京ガスは「CN都市ガスは50年の脱炭素社会実現に向けた『トランディションエネルギー』として大きな期待が寄せられている。低炭素・脱炭素に向けた地に足を着けた取り組みの一環として活用してもらうと同時に、引き続きさまざまな連携をしていきたい」としている。

【東芝/再エネ利用の最大化を図る市場取引のAIシステム】

東芝は、再エネアグリゲーター向けに、AIシステムを活用した「電力市場取引戦略AI」を開発した。インバランスを回避し、市場取引での収益確保を支える。同社独自の「再エネ発電予測」技術を活用し、日本卸電力取引所の過去のデータから市場価格を予測する。再エネ発電量と市場価格の各予測値を組み合わせてマーケットリスクやインバランスを回避する独自のアルゴリズムを開発した。スポット市場と時間前市場における売り入札量の最適な割合をAIがはじき出す。この技術は、昨年12月から開始した経産省の再エネアグリゲーション実証事業で採用されている。東芝は発電出力変動に課題を抱える再エネ電源を、安定的な供給源とすることで、再エネ主力化を支えていく。

【Daigasエナジーほか/天然ガス・RPFが燃料の低炭素発電所を建設】

大阪ガスの子会社、Daigasエナジーは、東洋紡の岩国事業所(山口県岩国市)で、石炭火力発電所(1972年竣工、1万480kW)を低炭素電源へ切り替える更新工事を始めた。石炭から天然ガスと古紙および廃プラスチック類を主原料とした固形燃料(RPF)に転換。新設の発電所は2023年10月に運転開始予定。両社がエネルギーサービス契約を結んで、省エネ、低炭素化に資する高効率のガスタービンコージェネを導入し、Daigas側が電気と熱を供給する。燃料インフラでは、LNG貯槽(175kl)を5基新設する。新設の発電所では脱石炭の実現と本システムから発生する高温排ガス、LNGの冷熱を有効利用する省エネ制御が可能となり、年間約8万tのCO2排出量を削減する。

【大林組/スマートEMSを開発 トヨタ水素発電施設に】

大林組は、燃料電池や水素混焼型ガスエンジンなど運転の特性が異なる機器を最適に運転させるためのスマートエネルギーマネジメントシステムを開発した。トヨタ自動車の工場用自家発電設備の実証サイト、水素発電パークに導入。近接するパワートレイン3号館(PT3号館)に供給する電力と熱の最適管理に向け運用している。電力や熱の需要に合わせて環境性、経済性、水素利用量のどの項目を優先させるかをオペレーターが設定できる。PT3号館は環境評価指標であるLEEDの認証を取得している。

【清水建設/常温常圧で水素を貯蔵 太陽光の余剰でCO2削減】

清水建設は産業技術総合研究所と共同で、建物附帯型水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC」を開発。郡山市総合地方卸売市場(福島県)内で、2年間の実証運用を経て、電力由来のCO2排出量を53%削減できることを確認した。太陽光発電の余剰電力を利用して水素を製造・貯蔵する。必要時に抽出して電力に変換する最先端の水素エネルギー蓄電設備だ。常温常圧で水素を吸蔵・放出する独自の水素吸蔵合金を利用しており、安全でコンパクトに水素を貯蔵できる。同社北陸支店の社屋内に実装し、実用化を目指す。

【日鉄エンジニアリング/東広島市にごみ処理 余熱による電力を供給】

日鉄エンジニアリングはこのほど、代表企業を務めて運営する「広島中央エコパーク」で廃棄物を処理する際に発生する電力を、東広島市と学校給食センターのほか21施設に供給する契約を締結した。契約電力は合計3163kW。広島中央エコパークは、高効率ごみ発電施設に汚泥再生処理センターを併設し、昨年10月に運営を開始した。東広島市のほか、周辺自治体で発生するさまざまな一般廃棄物を安定的に処理し、最大限に資源化することができる。

【岩谷産業ほか/水素・LPガスを混合 導管に注入して実証へ】

岩谷産業は、福島県でガス事業を手掛ける相馬ガスホールディングスと共同で、水素とLPガスの混合ガスを導管に供給することを目的とした検討を始めた。水素の混合技術、CO2削減効果、コンロや警報器などの性能や安全性を検証していく。将来は、相馬ガスのガス導管を活用して、エリア内の約500戸を対象とした実証を目指していく計画だ。

【グランフロント大阪/全電力を再エネ由来 関西大型複合ビルで初】

グランフロント大阪は、9月から施設内で使用する電力を全て再エネ由来に切り替える。関西エリアの大規模複合施設では初めてのことだ。この施設では20年度実績で約8000万kW時の電力を消費しており、今回、再エネ電力へと切り替えることで年間で約2万5000tのCO2を削減する。関西電力が調達する非化石証書付きの電力を活用する。

【住友電気工業/自社プラットフォームによるEV実証を開始】

住友電気工業は運営するプラットフォーム「Open Vehicle-Grid Integration Platform(OVGIP)」を利用して、米Xcel Energyと自動車メーカー4社がEV(電気自動車)充電実証実験を開始したと発表した。EVの普及を想定し、蓄電池をスマートグリッドの一要素ととらえ、系統安定化や送配電線の混雑緩和などに利用する。実証実験では、自動車メーカーが通信するデータや信号を使用しEVの充電時間を遠隔管理。利用者が電力需要の低い時間帯に充電することを促す。

【イーモビリティパワー/水素・LPガスを混合 導管に注入して実証へ】

イーモビリティパワー(四ツ柳尚子社長)は2021年末、横浜市の首都高速道路・大黒パーキングエリア(PA)に、国内で初めてEVなどを6台同時に充電できる新型急速充電器を設置した。総出力は200kWで、1口最大90kWのスピード充電が可能となる。その特徴はパワーシェアリングによる効率運用で、接続中のEVの状態に合わせて充電器出力をシェアするもの。また、新型充電器は「2020年度グッドデザイン賞」を受賞している。同社は、今後も高速道路PAでの設置を増やしていきたい考えだ。

【北海道電力ネットワークほか/灯油タンクの残量監視センサーを開発】

北海道電力ネットワークとゼロスペックは、電力スマートメーターに通信可能な灯油タンク残量センサー(スマートオイルセンサー)を開発した。3月末まで通信状況の実証試験を行う。一般的に灯油の配送は、定期的配送または顧客の灯油残量確認・依頼に基づいている。実証では配送事業者がタンク内の残量データを検知するスマートオイルセンサーを活用し、給油時期の適正化や効率的な配送ルートの設定など、計画的な配送につなげる。電力スマメは北海道内の広範囲に敷設されているため、ほぼ全域での活用が見込める。寒冷地の北海道では重要なライフラインである灯油の供給について、人口減少や高齢化による配送の担い手不足などにより、効率的な配送が求められている。