藤井聡/京都大学大学院教授

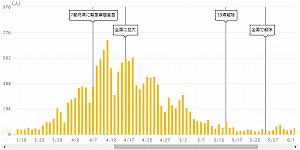

日本、そして世界を席巻した新型コロナウイルスの感染症の拡大によって、わが国では、死者数がおよそ1000人近くに達したものの、6月現在、感染症の拡大は一定小康状態を迎えている(図参照)。そしてその一方で、一部の感染症学者が提唱した「8割活動自粛」というアイデアをそのまま政府は採用し、その帰結として、日本の経済は激しく傷付くことになった。結果、多くの国民が大量の所得を失い、倒産、失業が拡大し、コロナ大不況と呼ぶべき事態が生ずることになった。

新規感染者数の推移(NHK特設インターネットサイトより)

新規感染者数の推移(NHK特設インターネットサイトより)

こうした経済被害に対する対策もようやく始められてはいるものの、経済復旧は本格化してはいない。そうした中、遅くとも今年の冬からは、第二波の襲来のリスクが危惧される状況となっている。

つまりこれからなすべき事が経済復旧に関しても、感染症の対策に関しても山積み状況なのが現時点の日本の実情だ。まさに今こそ、その自粛に伴う経済被害も踏まえ、この新しいウイルスと、どう付き合うべきかをしっかりと考えなければならない時なのである。

分散型国土の形成を 一極集中が脆弱性の要因

さて、そうした視点での検討において、第一番目に挙げられるべき項目は、パンデミックに対してこのたび明らかになった「日本国家の脆弱性の克服」である。

今回のパンデミックにおける日本の最大の脆弱性は、政府の対策のまずさであった。そうした政府の脆弱性は、適切な選挙を通して改善することができるため、ここではこれ以上触れることは避けることしよう。一方で、たった1回や2回の選挙では改善することが不可能な、長期的視点から今回のパンデミックに対する脆弱性は、国土の「一極集中」構造であった。

そもそも今回の感染症は大都会で拡大しており、とりわけ首都圏における感染拡大が顕著であった。結果、東京や大阪を中心とした大都市において、より厳しい活動自粛が要請されるロックダウン(編注・緊急事態宣言に伴う営業・移動制限)状況となった。このことは、パンデミックに対して大都市が「脆弱」であることを意味している。しかも、東京一極集中をはじめとして、日本における大都市への「集中率」が諸外国の中でもとりわけ高いため、大都市ロックダウンによる経済被害がとりわけ高いという状況にもなった。

つまり大都市の一極集中は、都市部をパンデミックに対して脆弱化させ、かつ、ロックダウンの経済被害を肥大化させるという二重の意味で強靱性を損なわせた。

かくして現状の国土構造は、首都直下地震や荒川や利根川の決壊などに対して脆弱なだけでなく、パンデミックに対してもまた脆弱だったのである。

今後もいつ何時、新たなウイルスによるパンデミックに襲われるか分からない。だから、そうした来たるべきパンデミックに対して強靱性を確保するためには、分散型国土構造を形成しておくことが必要なのである。そのためには、全国各地の基礎的なインフラ、例えば、新幹線、高速道路や港湾、さらには、全ての都市活動のベースとなる各種のエネルギーインフラ(パイプラインの整備や十分な発電量の確保が可能な発電所整備)が不可欠となる。

なお、こうした分散型国土構造の形成事業は、パンデミック「下」における地方の活性化のためにも、パンデミック「後」の日本経済復興事業としても効果的なものであることはあらためて指摘するまでもないところである。

とりわけ、こうした基礎インフラを整備するための工事現場は、三密とは無縁の屋外の現場が多く、従って事務所や移動中の感染対策さえ行えば、パンデミックで全ての経済が凍結状態にある時、公共事業は貴重な経済活動機会を提供できるのである。

国土強靱化の要諦 うろたえない世論作り

以上が中長期的な視点から、日本がこのパンデミックに対する強靱性を確保するためになすべき最も重要な方針であったが、視点を短期的な方向に向けた時に、今、まさに真剣に危惧されているのが、パンデミック終息前に洪水や地震などの災害が起こり、住宅が破壊され、大量の人々が避難所生活を余儀なくされる事態だ。

言うまでもなく、これまでの多くの避難所はいわゆる三密であり、かつ衛生状態が必ずしも良好とは言い難い状況にあった。従って今、そうした避難所が開設される事態となれば、その避難所で集団感染が広がるリスクが高い。こうした事態を回避するには、速やかな防災対策を今のうちから進めることはもちろんのこと、万一の場合の避難所の衛生水準が十分確保できるような事前準備を、国を挙げて進めることが必要だ。

ちなみに日本の災害時の避難所は、シリアやアフリカの難民を収容する際に基本的人権の視点から必要とされている確保すべき基準を大きく下回る、劣悪な環境であることが知られている。これまではひとえに、一般的な日本国民の「辛抱強さ」に甘える形で政府が適切な避難所空間を整備して来なかったことが、そのまま放置されてきたというのが実情なわけだ。

そんな中、このパンデミック対策を機に、少なくとも国際的な標準をクリアする水準の避難所を、空間的にも衛生的にも、そしてエネルギー環境的にも検討し、具体的に開設していく。これを、わが国のスタンダードにする方向への転換が今求められている。

このように、わが国はパンデミックに対して極めて脆弱な国家体制となっていることが、このたびの新型コロナウイルスの第一波の襲来によってあらためて明らかとなった。こうした反省を踏まえ、わが国がなすべき事は山積みである。これがまた、第二波襲来となれば、テレビメディアは一斉に日々の新規感染者が何人で、どこでクラスターが発生して、という情報一色に塗りつぶされることとなろう。そうなれば、以上に論じたような、将来を見据えた当たり前の議論が全てかき消されるだろう。そうなる前に、しっかりと議論を進めておくことが必要だ。 それと同時に、もはや「未知」というには分かりすぎるほどの豊富な情報が得られたこのウイルスについて、もう少し冷静になれる国民世論を確保していくことも、今求められている。

ふじい・さとし 1991年京都大学工学部卒業、93年京大大学院工学研究科修了。2009年より現職。12年から18年にかけて内閣官房参与を務め、政府の国土強靭化政策の一翼を担った。

ふじい・さとし 1991年京都大学工学部卒業、93年京大大学院工学研究科修了。2009年より現職。12年から18年にかけて内閣官房参与を務め、政府の国土強靭化政策の一翼を担った。