【Vol.1 伊方最判①】森川久範/TMI総合法律事務所弁護士

福島原発事故発生から11年。事故前後で原発訴訟はどのように変わったのか。

それを事業者はどう受け止めるべきか。原発訴訟に詳しい弁護士の分析を年間連載で紹介する。

今回から12回にわたり、訴訟担当弁護士の実務的視点から原子力発電所訴訟の重要な判例・裁判例を検証する。第1~3回では、原発訴訟のリーディングケースである、伊方発電所に関する最高裁判決(1992年10月29日)を解説する。

伊方最判の判断枠組みは、その後の多くの原発訴訟の裁判例が踏襲している。最近の事例の問題の本質を分析し検証する上でも、伊方最判の論理構成の基本に立ち返る意義がある。

伊方最判は、伊方発電所の建設を予定していた四国電力が核原料、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律(77年改正前のもの。原子炉等規制法)第23条1項に基づいて行った原子炉設置許可申請に端を発する。これを受けて内閣総理大臣(当時)が72年11月に行った原子炉設置許可処分に対し、原発建設に反対する付近住民らが原告となり、その取り消しを求めた。この行政訴訟において、最高裁判所として初の判断を示したものである。

多くの原発訴訟が伊方最判を参考にしている

多くの原発訴訟が伊方最判を参考にしている

司法に求められた科学的判断 法が定める行政裁量の範囲は

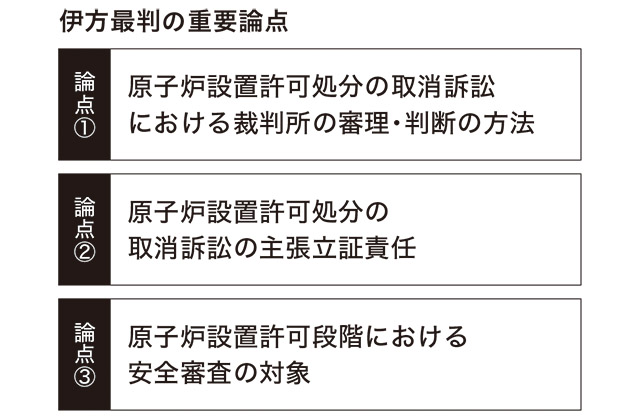

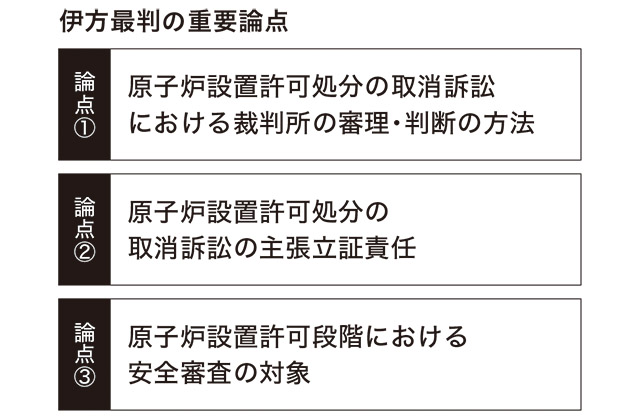

伊方最判の説示の中で判例として重要な論点は次頁の表の通り。伊方最判では論点①を論ずるに際し、その前提となる原子炉等規制法の解釈論をまず展開している。

本連載も、この解釈についての解説から始めたい。

現代科学の粋を集めた原子力発電所の安全性を問う訴訟は、専門科学的事項を争点とする科学裁判の典型であるが、裁判所がどの程度踏み込んだ審理をして、司法としての判断を下すのかが、原発訴訟における最大の論点である。

裁判所は、専門科学的事項については素人であり、裁判所の判断能力には限界があろう。かといって裁判所は、専門科学的事項に関する問題が法律上の争いになるような場合には、前提問題としてその点の判断を下す責務も負っている。専門的知識の不足は、その専門的知識を有する専門家の鑑定などにより補充すれば良いとも考えられる。実際、特許訴訟などでは、裁判所は、科学的事項でもあっても徹底的に審理し積極的に判断を下している。裁判所の審理において、科学的な専門的知識が必要ということだけでは、言い換えれば、専門科学的事項を争点とする科学裁判であることだけでは、裁判所の審理を制限することは難しいとも考えられる。

しかしながら、裁判所と行政機関との役割分担として、裁判所に行政機関の判断の尊重を求め、裁判所の審理範囲を制限した方が、公益および国民の権利利益の保護に資すると考えられる場合がある。この裁判所の審理範囲の制限を正当化する概念が行政裁量であるが、行政に裁量が認められる根拠は法律である。そうすると、法律が行政機関の判断を尊重すべきことを裁判所に求めている場合で、法律にそれを求める合理的な理由がある場合には、裁判所の審理範囲は制限されることになる。

専門技術的裁量の所在 行政にあると法解釈

これを原子炉設置許可処分で見ると、原子炉設置許可処分の根拠となっている法律自体が、どのような理由から行政にどの程度裁量を許しているのか、といった法律解釈をするということになる。そのため伊方最判では、法律解釈として、原子炉設置許可の基準を定めた原子炉等規制法の規定の趣旨を論じている。

まず、原子炉設置許可処分の基準を定めた原子炉等規制法24条1項3号(原子炉設置者に原子炉設置に必要な技術的能力及びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること)と、4号(原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質等による災害の防止上支障がないものであること)の趣旨を確認した。すなわち、「災害が万が一にも起こらないようにするため、原子炉設置許可の段階で、原子炉を設置しようとする者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術的見地から、十分な審査を行わせることにあるものと解される」として、原子炉施設の安全性に関する審査に焦点を置いた。

伊方最判の重要論点

伊方最判の重要論点

なお、伊方最判は決して、原子炉等規制法24条1項各号の趣旨が「災害が万が一にも起こらないようにせよ」といった直接的な結果を求めるものである、とはしていない。これを求めることは絶対的な安全性を求めることにほかならず、どだい不可能であるからである。あくまで「災害が万が一にも起こらないようにする」ことは、安全性等につき科学的、専門技術的見地から十分な審査を行わせることの理由として述べている。

続けて、原子炉等規制法24条2項が、基準の適合性についてあらかじめ原子力委員会(当時)の意見を聴き、これを尊重しなければならないとの手続を定めている趣旨についてはどう論じたのか。

やはり原子炉施設の安全性に関する審査に焦点を当て、この審査には「多角的、総合的見地から検討するもの」で、「将来の予測に係る事項も含まれて」おり、「多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的な判断が必要とされるものである」との特質があることを指摘した。その上で、「原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨」と解釈し、実質的に行政機関に専門技術的裁量を認めた。

このような原子炉施設の安全性に関する審査に焦点を当てた法律解釈を前提として、伊方最判では、論点①「原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理・判断の方法」を論ずるが、これについては次号に続く。

もりかわ・ひさのり 2003年検事任官。東京地方検察庁などを経て15年4月TMI総合法律事務所入所。22年1月カウンセル就任。17年11月~20年11月、原子力規制委員会原子力規制庁に出向。

もりかわ・ひさのり 2003年検事任官。東京地方検察庁などを経て15年4月TMI総合法律事務所入所。22年1月カウンセル就任。17年11月~20年11月、原子力規制委員会原子力規制庁に出向。