【論説室の窓】吉田博紀/朝日新聞論説委員

脱炭素社会実現には、エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)を減らすことが欠かせない。

そのカギを握る「エネルギー企業」が、強みを生かした具体的な動きに力を入れ始めている。

100年以上、化石燃料で商売してきた会社が「脱炭素」を宣言したきっかけは、若手社員の危機感だった。

東京ガスはおととし発表した中期経営計画で、供給先も含めて排出されるCO2を2050年に実質ゼロにする方針を表明した。

30代中心の30人が議論に参加した。30年後の50年は、自らがまだ会社にいるであろう時期。まさに自分事の世代から「CO2の実質ゼロに挑戦すべきではないか」と声が上がった。

「本当にそこまで言うのか」「超低炭素を目指す、でいいんじゃないか」

新たな世界に挑戦すべき 若手社員が社長に直訴

議論は沸騰したというが「LNG導入を世界で初めて実現した会社として、今度も新たな世界に挑戦したい。いま想定できるシナリオを積み上げるだけでなく、年限を切って技術を総動員すべきだ」と内田高史社長に訴え、採用された。

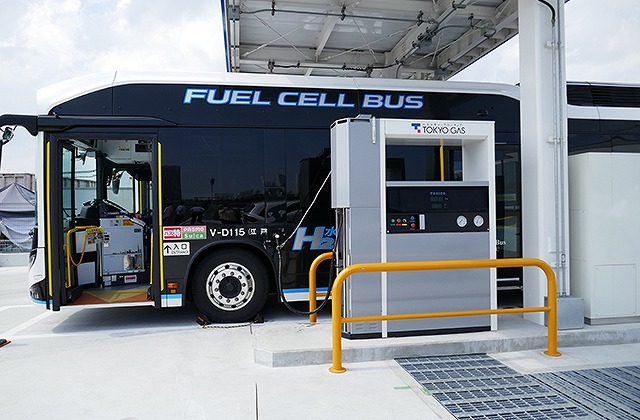

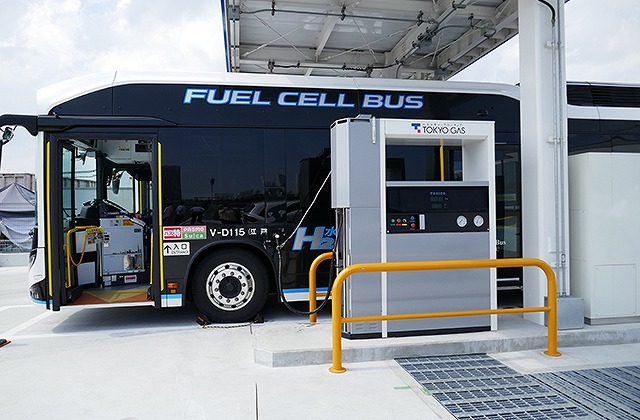

再生可能エネルギーの最大限導入などと並んで、同社が力を入れようとしているのが、燃やしてもCO2が出ない水素だ。

09年に発売した家庭用燃料電池エネファームは、今年1月までに14万台を販売。その実績を生かして技術を伸ばせば、水電解装置の低コスト化が期待できるとして、20年代半ばの実証実験スタートを想定する。さらに、できた水素から都市ガスの主成分であるメタンを合成(メタネーション)すれば、ガス導管など今ある設備を活用でき、社会コストの増大を防ぐことも可能になると考えている。

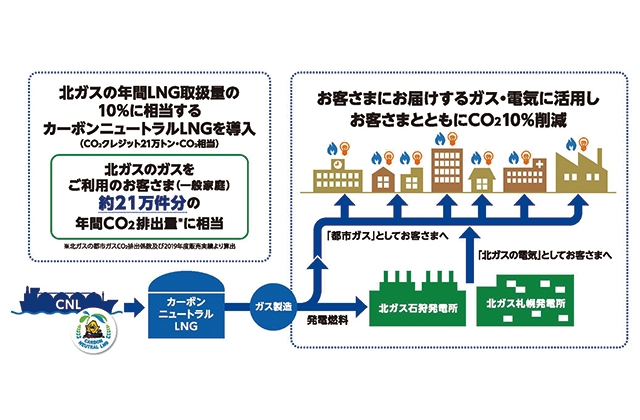

さらに、天然ガスの採掘時や燃焼時で発生する温室効果ガスを、植林などのクレジットで相殺する「カーボンニュートラルLNG」の導入や、海外での削減分をカウントするなどして実質ゼロを達成する計画だ。

今年1月には大阪ガスも50年の脱炭素を宣言した。従来方式より高い約90%の変換効率で、水をCO2と一緒に電気分解してメタンを生成できる独自のSOECメタネーション技術に注目。社外の研究機関などと連携して30年ごろに確立するとうたう。25年の大阪・関西万博では、生ゴミから出るバイオガスを使ったメタネーションの実証実験にも取り組むことにしている。

ENEOSホールディングスは19年春、自社が直接排出するCO2を40年に実質ゼロにする目標を打ち出した。CO2を回収して油田の地下に注入し、その圧力で原油の増産を図る技術の拡大を掲げる。CO2と水素を反応させてつくる合成燃料では、触媒の高性能化を急ぐという。

技術面の取り組みだけでなく、経営陣へ意識向上を促そうと、役員報酬制度にしかけを施したのもENEOSの特徴といえる。昨年6月、業績に連動させた株式報酬制度の指標に、CO2排出の削減量を導入した。

環境や社会問題、企業統治の取り組み状況を判断材料に、投資先を重視・選別するESG投資が、国内外で活発になったことも背景にある。環境省によると、日本国内のESG投資残高は18年、約220兆円と16年の4・2倍に増え、総運用資産の18%強を占めるまでになっている。

大手発電事業者にも、脱炭素への動きが相次ぐ。その先駆けが昨年10月、国内外で50年の実質ゼロに挑戦すると発表したJERA。前月に就任したばかりの菅義偉首相が、カーボンニュートラル宣言をする直前のことだった。

同社は東京、中部両電力から引き継いだ火力発電を主力に、国内発電量の約3割を占める。政府が昨年、非効率石炭火力を30年までにフェードアウトさせる方針を打ち出し、逆風にさらされた。

一方で、再エネの主力電源化を進めるほど、調整電源として火力は不可欠な存在になる。そこで、アンモニアや水素を石炭に混ぜた火力発電を実用化することにした。

アンモニアについては、技術的なめどが付いている20%程度の混焼を、30年代前半までに商用化。40年代には専焼の火力発電所も予定している。水素混焼も30年代の本格運用開始を掲げる。

発表会見で奥田久栄・取締役経営企画本部長は、発電事業者として国内だけでなく台湾など海外に進出していることもあり、実質ゼロへの挑戦は「必要条件であり、入場券のようなもの」と話した。

電源開発は、50年カーボンニュートラル宣言の中に盛り込んだ水素社会実現の第一歩として、1981年に運転開始した松島火力発電所2号機(長崎県西海市、50万kW)にガス化設備をつけ加えて生まれ変わらせる計画を立て、環境影響評価(アセスメント)の準備に入った。

同じく50年のCO2実質ゼロを目指す沖縄電力。エリアに多い離島で、外部からの融通なしでも再エネの拡大につなげるための具体策などを挙げた。ほかにも関西、中国、中部、東北、九州各電力や出光興産が50年脱炭素の方針を明らかにしている。

東ガスはエネファームの実績を踏まえ水素に注力する

東ガスはエネファームの実績を踏まえ水素に注力する

「気候危機」とまで表現されるようになった温暖化対策問題が喫緊の課題なのは間違いなく、「乗り遅れるな」とばかりに地方自治体、大企業などでもカーボンニュートラル宣言が相次ぐ。ただ中には、ともすれば意思が先行して、その裏打ちがあいまいなものが散見されるのも否めない。

裏打ちあいまいな宣言に 魂入れる選択肢の提示を

エネルギー各社には、長らくエネルギーを安定的に供給してきたこれまでの経験を生かし、地に足ついた策を積み上げ、需要側がそれぞれの事情に合った脱炭素を進められるような選択肢を提示し、魂の入った計画づくりを助けることが求められる。

脱炭素社会は一足飛びに実現できない。時間をかけて炭素依存を和らげていく過程で積極的に貢献していくことも、エネルギー企業に期待される役割だろう。

国内の温室効果ガス排出の8割はエネルギー起源のCO2が占めている。脱炭素社会の成否を左右するであろう、エネルギー企業のこれからの動向から目が離せない。