【中部電力】

エネルギー産業を進化させるDX戦略で存在感を放つ中部電力グループ。

急成長する生成AIもDXの起爆剤と位置付け、社内外の変革に挑む。

中部電力グループが追求するDXは、デジタル技術を社内業務の効率化や高度化につなげる「業務の変革」と、顧客起点でサービスの価値を高める「お客さまサービスの変革」だ。2本柱のDXを、2050年を見据えて21年11月に策定した「中部電力グループ 経営ビジョン2・0」で重点施策の一つと位置付け、加速している。

社内業務では、携帯端末から利用できる業務用アプリの充実化に加えて、情報の民主化を全社方針として掲げ、デジタルツールで社員同士の連携を促すなど、多様なデジタル施策を展開している。

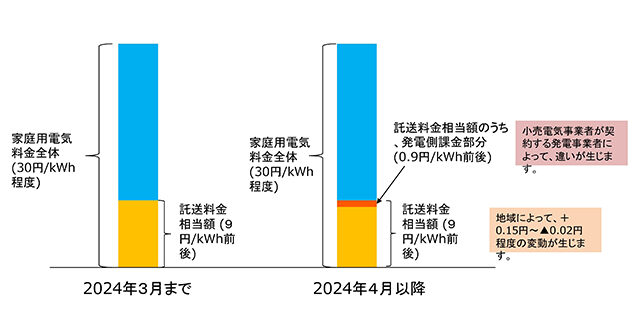

サービス面では、品質の高い電気を安価に企業や個人に届けるニーズに応えて、各地に分散した多彩なエネルギー資源を表す分散型エネルギーリソース(DER)を、デジタル技術で最適に制御・管理・運用する「エネルギープラットフォーム」に磨き上げている。

加えて、エネルギーインフラ企業として長年にわたり培ってきた多様な「データ資産」を高付加価値なサービスに生かそうと、膨大なデータを事業・グループ横断で活用するための「グループ共通データプラットフォーム」も整備している。例えば、家庭や事業所などに設置したデジタル式の電力計「スマートメーター」のデータと、許諾の上で得られた生活データを組み合わせ、快適な暮らしにつながるデータサービスに生かす。

提供:中部電力

多様な教育プログラム 社員のキャリア形成支援

そうした社内外のDX施策を主導する部隊が、社長直轄組織の「DX推進室」だ。DX推進室は、IT事業を手掛ける中電シーティーアイや高度データ分析事業のTSUNAGU Community Analyticsなどのグループ会社と連携し、グループ全体のDXの底上げを目指す。

DXを全従業員が担えるよう、多様な教育プログラムも用意。

独自の動画教材や全社員へのオンライン教育サービスなどの環境を整え、95%もの従業員がITリテラシー向上の効果を実感した。経営層から新入社員までを対象に各階層別の研修にも取り組んでいる。今後も個人の成長意欲に応え、リスキリング(学び直し)も含めてキャリア形成を後押ししたい考えだ。

一連の人財施策を土台に、デジタル技術を課題解決につなげる能力に長けた「DX推進人財」と、高い専門能力を持つ「デジタルエンジニア」の育成にも注力。すでに両人財の合計で500人超を確保しており、20年代後半までに約1300人に増やすことを目指す。

担当者によると、23年度までにDXを推進するために必要な土台を築き上げ、24年度からはこの土台の上でサービスを本格化させて収益につなげる「創造期」に入るとした上で、DXの成果を最大限に引き出していく構想を描く。

有望な変革ツールとして一躍脚光を浴びる生成AIを「DXの起爆剤」として注目。23年度までに全社員が生成AIを安全に実務で活用できる仕組みを構築。生成AIを一部のプロジェクトに取り入れ、実用の手応えが得られ始めているという。

デジタル技術で地域の活性化を目指す政府の「デジタル田園都市国家構想」が具体化に向けて動き出す中、地域の生活インフラを担うエネルギー企業への期待感も高まっている。同社は多様なパートナーとエコシステムを構成しながら、中部地域のデジタル化への貢献を重視。デジタルの力で挑戦する舞台はエネルギー事業にとどまらず、地域社会にも広がりそうだ。