杉山大志/キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

パリ協定では2025年に35年以降の数値目標についてのNDC(温室効果ガス削減の国別目標)を提出することとなっている。今年の年明けから、日本政府はエネルギー基本計画の見直しに着手することになっており、それと整合性のあるNDCを提出する、というのが今の行政の考えのようだ。

だが、これは危険極まりない。NDCに関する国際交渉での相場は跳ね上がっているからだ。温暖化防止国際会議・COP28では、35年に世界全体で60%削減(19年比)という数字が打ち出された。EUでは欧州委員会が1990年比で90%削減という無謀な法案をこの春に提出しようとしている。

どちらも産業、なかんずくエネルギー多消費産業に対する死刑宣告に等しい。

すでに2030年目標に向けての現在の政策すら、ドイツでは産業の大脱出(エクソダス)を引き起こしている。ドイツ最大手の化学企業BASFは中国へ100億ユーロ投資して工場を建設する。日本の大手鉄鋼会社もインドで高炉を建設する一方で、米国の鉄鋼会社を2兆円かけて買収すると報じられている。産業、なかんずくエネルギー集約産業は、CO2規制がむやみに強化されつつあるEUや日本から逃げ出している。政府が水素技術開発の補助金などを出したところで引き留めることは出来ない。これは企業判断としてはやむを得ず、ある意味合理的かもしれない。だが国家としては、存亡にかかわる致命的な失敗だ。

温暖化政策が政権支持率に影響 主要国の動向は

ここ数年間、EUでも米国でも左派リベラル的な政策を推進する政権が続いてきた。だがここにきて、まず野放図な移民の受け入れで国民の不満が爆発した。国民に負担を強いる脱炭素の推進も、それに次いで不満の火種になっている。EUでは国政選挙のたびに右派が勝つようになっており、今夏の欧州議会選挙でも右派が躍進するだろう。米国は今年末に共和党の大統領が誕生すれば、トランプであれ誰であれ、パリ協定から離脱し、グリーンディール(脱炭素のこと)を止め、ESG(環境・社会・統治)に反対する。

COP28では、グローバルサウスもロシアも、G7(主要7カ国)の偽善に満ちた「50年脱炭素」のお説教などに従わないことが改めて鮮明になった。グローバルサウスがG7に唯々諾々と従わないのはこの問題だけではない。対ロシア経済制裁でも、イスラエルとハマスの戦争においてもそうだ。

米国バイデン政権、ドイツの信号機連立政権(社会党、緑の党、自由党)のいずれも、支持率が低迷している。国民に支持されない中、国際交渉については行政府が担当しているので、左派リベラルの支持基盤を喜ばすために、これら政権はますますグリーンな方向に先鋭化している。

だが、米国は共和党が大統領選に勝てばグリーン路線は全て180度転換する。

EUはこのままではネットゼロ(脱炭素)による自死に至るであろう。だが今年にも政治の右傾化が進み、やがてネットゼロ目標は放棄されるだろう。

日本はやはり支持率の低い岸田政権の下、脱炭素の制度化が着々と進んでいる。慣性のついてしまった行政府は巨大な船のように方向転換が効かない。今後、その一貫として「野心的な」NDCが設定され、35年の国のCO2数値目標が無謀な数値にピン止めされ、それを各部門に割り当てた「積み上げ」計算をして第7次エネルギー基本計画を策定するとなると、一体どうなるか。

エネルギーコストは高騰し、企業のエクソダスには歯止めが掛からなくなり、日本経済は沈没する。

そのときには日本は中国の影響力を避ける術が無くなる。中国は日本の中立化を狙うだろう。中国は、それをただの中立に留めるのではなく、新中国的な中立化――日本のフィンランド化――を図るだろう。つまり日本は中国の属国になる。そこでは自由、民主といった我々が大事にしている価値が著しく制限される。これは事実上の日本の死である。

安保と経済いかに守るか 第7次エネ基に書くべきこと

日本を取り巻く地政学状況は深刻だ。エネルギー自死を避けるため、第7次エネルギー基本計画においては、安全保障と経済を重点とするほかない。経済が重要なのは、それが総合的な国力の基盤であり、国の安全保障に直結するからでもある。

基本計画に書くべきは以下の項目だ。

① 原子力の最大限の活用

再稼働はもちろん、新増設、SMR(小型モジュール炉)の導入、輸出などに踏み込み、原子力についてはリスクゼロを追い求めるのを止めるべきだ。原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスクおよび経済上の不利益の方が大きい。化石燃料は輸入依存であるし、再エネは不安定で高価だからだ。核融合の実証も進めるべきだ。

② エネルギーコストの低減

脱炭素に伴うエネルギーコスト増は国力を毀損し安全保障を損なう。エネルギーコスト、とりわけ電力コストについては低減すべく明確に数値でコミットするべきだ。政府による光熱費補助などではなく、根本的な低コスト化を計るべきである。それには、原子力の活用に加え、再生可能エネルギーの大量導入を止めることや、化石燃料の安定調達を図ることだ。米国共和党のデサンティスはガソリン価格をガロンあたり2ドルに下げることを大統領候補選の公約の柱としている。見習うべきだ。

③ 化石燃料の安定調達

日本のエネルギー供給の柱は今なお化石燃料である。現行の第6次エネルギー基本計画では供給量の見通しが少なすぎて、燃料の調達や利用の妨げになってきた。この愚を避け、石油・石炭・ガスのいずれについても世界各地に多様化された供給源からの安定した調達を実現すべく、政府はコミットすべきだ。

④ 化石燃料代替技術の技術開発

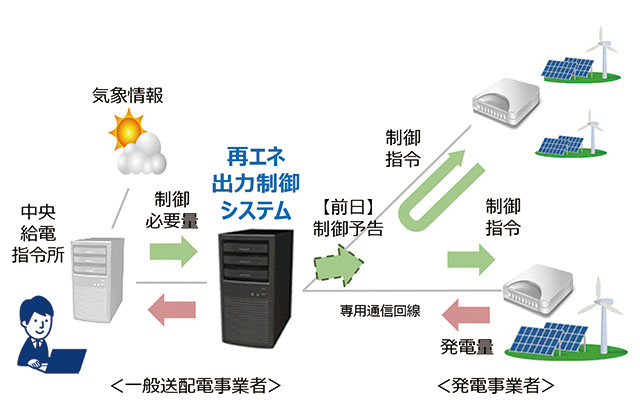

再エネや電気自動車、水素・アンモニア、メタネーションなどの合成燃料については、今なおコストが高いため、そのコストを低減する技術開発に注力し、結果として世界全体で普及させることを目指すべきだ。コストの下がる見込みが無いと判明した技術開発プログラムは中断して基礎研究に戻す。これら技術の国内での導入量拡大については、②のエネルギーコストの低減に寄与する限りにおいて行うべきだ。

以上の計画を進めた場合、うまく行けば、原子力が最大限導入され、電力コストが安価になり、EVやヒートポンプなどの電気利用技術も技術開発によって安価になる。結果、需要部門の電化も進み、日本のCO2は大幅に削減される。

そのような試算をしてもよいが、それはエネルギー基本計画の一部にすべきではない。独立した複数の機関があれこれ試算すればよい。米国はそのようになっている。エネルギー基本計画の一部とすると、そのNDCとの整合性を取るような圧力が働き、計画内のあらゆる数値が「数値目標」として運用されることになり、化石燃料の調達と利用に支障をきたすなど、安全保障と経済を損なう懸念があるからだ。

NDC自体は首相の意思としての国家の数値目標を掲げ、上記1、4などの政策を列挙しておけばよい。NDCとは普通はその程度のものである。エネルギー基本計画で数値を細かく積み上げてそれをNDCにする国など、日本以外にはどこにもない。

【プロフィール】1991年東京大学理学部卒。93年同大学院工学研究科物理工学修了後、電力中央研究所入所。電中研上席研究員などを経て、2017年キヤノングローバル戦略研究所入所。19年から現職。慶應義塾大学大学院特任教授も務める。「亡国のエコ 今すぐやめよう太陽光パネル」など著書多数。最近はYouTube「杉山大志_キヤノングローバル戦略研究所」での情報発信にも力を入れる。