革新炉開発を巡る動きが加速している。経済産業省は9月26日、高速炉開発会議の戦略ワーキンググループ(WG)を開き、高速炉開発に向けた「戦略ロードマップ」の改定案を提示した。首相直属のGX(グリーンイノベーション)実行会議が次世代革新炉の開発・建設を政治決断が必要な項目の一つに掲げたことを受け、革新炉開発の推進に向けた議論が加速し始めた。国際的に出遅れていた日本の技術力の強化を図るべく、開発情勢は風雲急を告げている。

開発の段階的目標と役割を明確化

同会議が2018年に提示した改定前の戦略ロードマップでは、当面5年間程度を「ステップ1」として民間のイノベーションによる多様な技術間競争を促進。24年以降の「ステップ2」では、国と日本原子力研究開発機構、電気事業者がメーカーの協力を得て技術の絞り込み・重点化を行った上で、各炉型などの有効性を評価・検討するとしていた。

今回の戦略ロードマップの改定案では、24年以降の開発のあり方について具体的な開発目標を設定し、関係者の役割をより明確化。50年までの実証炉の運転開始を目指し、23年夏には24年度以降の概念設計の対象となる炉概念の仕様と中核企業を選定する。24~28年度には実証炉の概念設計、必要な研究開発を行い、28年頃にも炉の概念設計の結果と制度設備の状況などを踏まえた「ステップ3」への移行を判断する。

関係者の役割については、国が目標と実用化に向けた行程を提示することで、研究開発を先導する。開発の司令塔となる組織には「もんじゅ」運用の反省などを踏まえ、研究開発全体を統括する機能の強化を求めた。また日本原子力研究開発機構には「もんじゅ」の設計・建設・運転・保守の経験の有効活用を、電気事業者に対しては軽水炉運営の経験、新規制基準対応の経験を活かし、原子力人材の基盤強化を期待する。メーカーにはイノベーションの促進やサプライチェーンの維持・発展を求めている。

IEA事務局長「原子力発電がカムバックした」

高速炉をはじめとした革新炉の開発は待ったなしだ。その理由として、まず挙げられるのが脱炭素である。各国は脱炭素関連の技術開発に莫大な予算を投入し、あらゆる産業で脱炭素社会に向けた大競争時代に突入した。いまや国家戦略が脱炭素に資するかどうかが、国際競争力を左右する。脱炭素社会の実現に原子力発電が必要なことは論を待たない。9月26日に開催された第2回アジアグリーン成長パートナーシップ閣僚会合で、世界エネルギー機関(IEA)のファティ・ビロル事務局長が「原子力発電がカムバックした」と述べたように、需要は急速に高まっている。

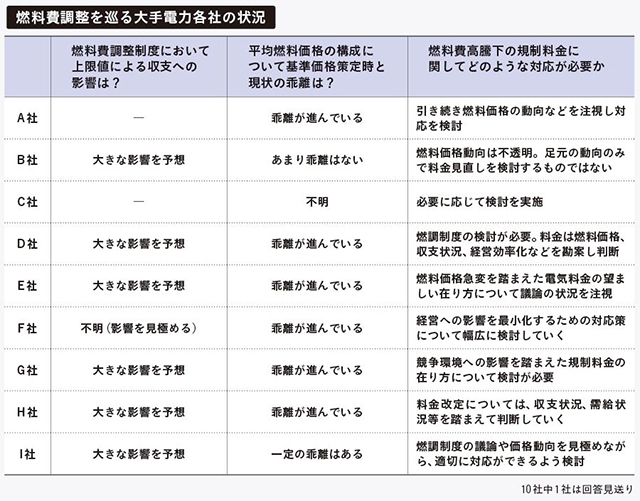

しかし、わが国では3・11以降、国内で進行・計画中だった新設プロジェクトはいずれも中断し、英国やトルコ、ベトナムで計画されていた輸出案件も中止・終了した。空白期間の長期化により、川崎重工業や住友金属工業、古河電気興業といった大手企業が原子力事業から撤退し、原子力従事者も減少の一途をたどる。エネ庁の資料によると、プラントメーカーにおける建設経験者は3.11後から21年度までの9年間で約4割減少した。建設経験者の年齢層は51歳以上が半分を占める。それに伴い、原子力関係の学科・選考の数も減少傾向だ。

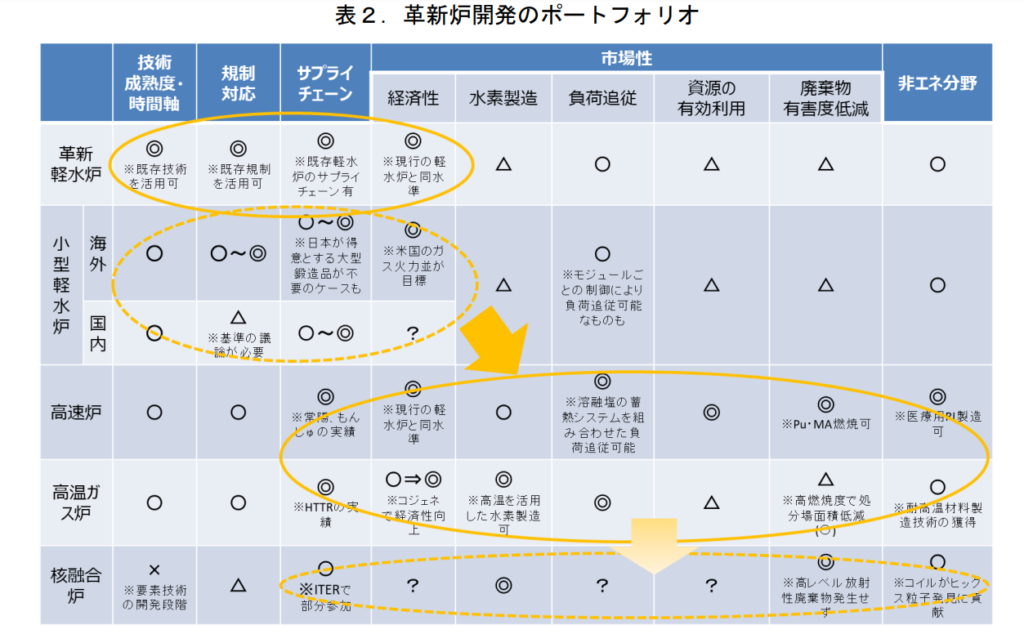

それでも、日本はエンジニアリング、燃料、濃縮、原子炉容器、蒸気タービンなど、幅広い範囲で強固なサプライチェーンを温存している。これは原子力大国のフランスに匹敵する範囲だ。さらに革新炉の中でも、革新軽水炉や小型軽水炉は既存の大型軽水炉のサプライチェーンと共通する部分が多く、海外プロジェクトにおいては国産比率を重視される傾向がある。つまり、日本が革新炉開発で世界の需要に応えることは、技術・人材・サプライチェーンの維持に直結するのだ。

国内の原発に目を転じると、50年頃には多くの原発が40年の運転期間を終える。40年ルールが見直されなければ、40年に稼働可能な原発は8基・956kW、50年はわずか3基・414万kWにとどまる。仮に運転期間を60年に延長した場合でも、50年は23基・2374kW、60年にはその半分以下となる。今、革新炉開発を急がなければ、将来的に国内の原発産業は消滅してしまいかねない。

革新炉WGでの「大きな一歩」

革新炉開発で先行するのは、ロシアと中国だ。ロシアは16年に高速炉の実証炉を、中国は21年に高温ガス炉の実証炉を、それぞれ運転開始した。一方、欧米は約20年にわたるプロジェクト不在で、原子力サプライチェーンが脆弱化していたが、ここ数年、新たな革新炉の実証炉プロジェクトを立ち上げ、大規模な政府支援を行っている。米国は小型炉の開発に注力し、28年に高速炉と高温ガス炉の実証炉2基の運転開始を目指す。英国は自国の原子力潜水艦技術の応用で製造できる小型軽水炉に注力し、30年代初頭に高温ガス炉の実証炉の運転開始を目指している。フランスは22年、6基の革新軽水炉の新設と、8基の新設に向けた検討を表明。小型モジュール炉(SMR)については、投資リスク低減のために開発すると位置付けている。

こうした中、日本の革新炉開発は「周回遅れ」(電力関係者)の状況で、課題が山積している。ひとえに「革新炉」といっても、革新軽水炉、SMR、高速炉、高温ガス炉、核融合炉……。その種類は多様で、炉ごとの開発工程や、どの炉を優先して開発するかという順位付けが行われていない。研究開発費にしても、エネ庁の予算は直近20年間で最大でも年間100億円ほどで、ここ10年ほどは半減している。新規制基準は既存の軽水炉を念頭に置いたもので、「革新炉規制」は存在しない。

このような現状を踏まえ、総合資源エネルギー調査会(経産省の諮問機関)原子力小委員会の革新炉WGは7月29日、①基本方針の明確化、開発のポートフォリオとロードマップの策定、②システムエンジニアリング機能を強化するプロジェクトの創出・支援、③導入に必要な事業環境の整備、④民間のイノベーションを喚起する開発の司令塔機能、⑤サプライチェーン各工程に即した多様な支援メニューの整備・導入――五つの課題を提示。同WGの黒崎健座長は9月26日、本誌の取材に対し「大きな一歩だと感じている。いろんな物事が動き出すきっかけになるのではないか」とコメントした。

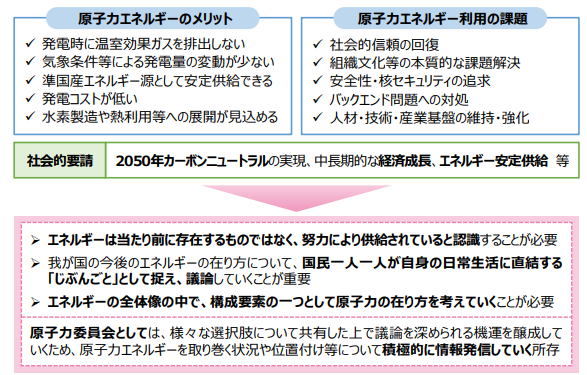

カーボンニュートラル、エネルギーセキュリティ、レジリエンスといういずれの観点からも、日本にとって原発は必要不可欠。世界の趨勢と日本が置かれた現実から、革新炉開発を着実に、スピード感を持って進めることが求められている。