加藤 真一/エネルギーアンドシステムプランニング副社長

2022年が駆け抜けるように過ぎ、新たな年が幕開けした。昨年は秋以降、年末までGXやエネルギーに関する政策・制度設計の議論が慌ただしく開かれ、GX推進の基本方針(案)をはじめ、その他多くの取りまとめや中間整理が矢継ぎ早に出された。取りまとめは方向性の整理に過ぎず、本当に大切なのは、仏に魂を入れるがごとく、しっかりとした詳細設計をし、着実に実施に移すことである。今回は2023年に着目すべき政策や制度についてみていきたい。

昨年末までを振り返り

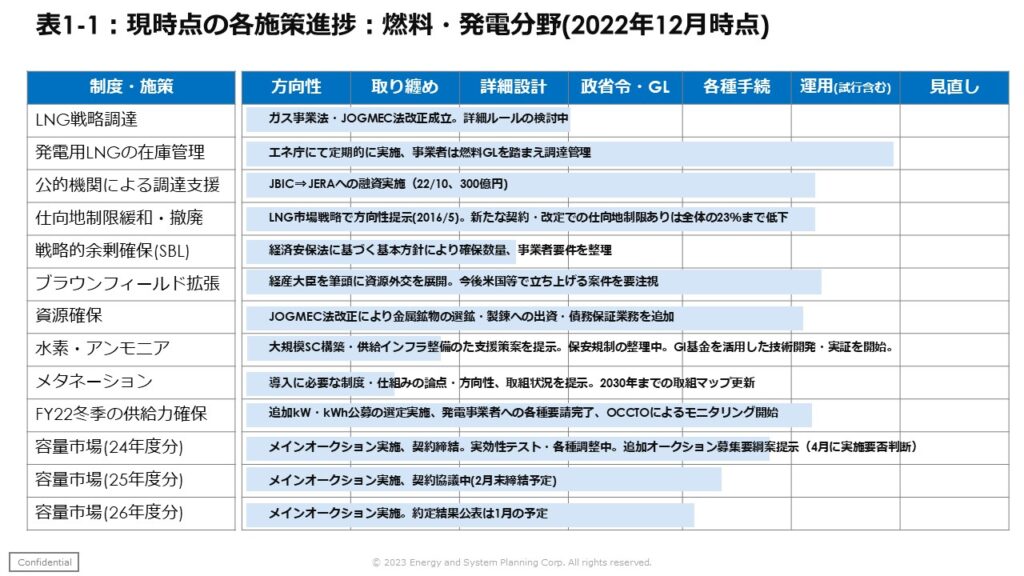

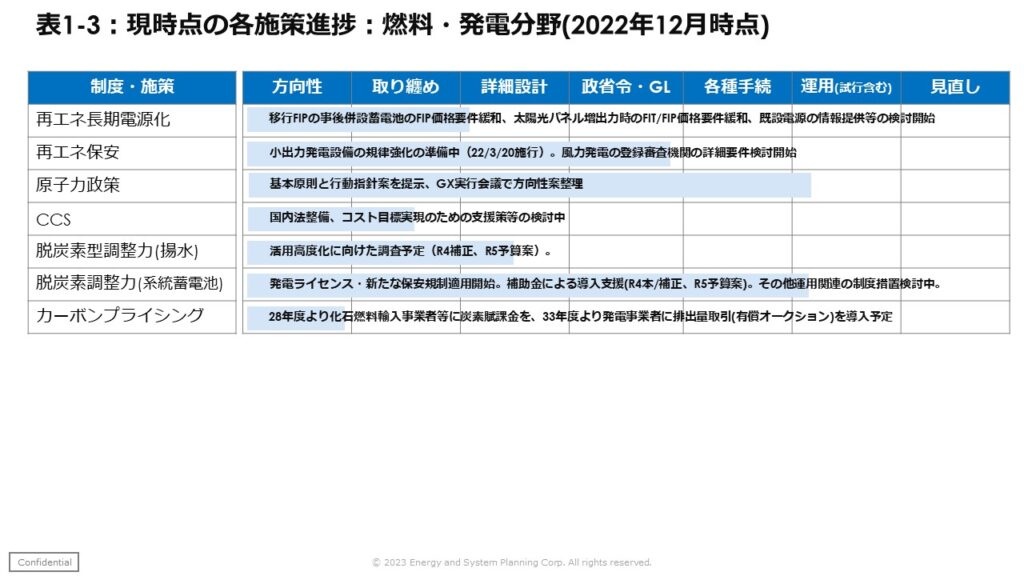

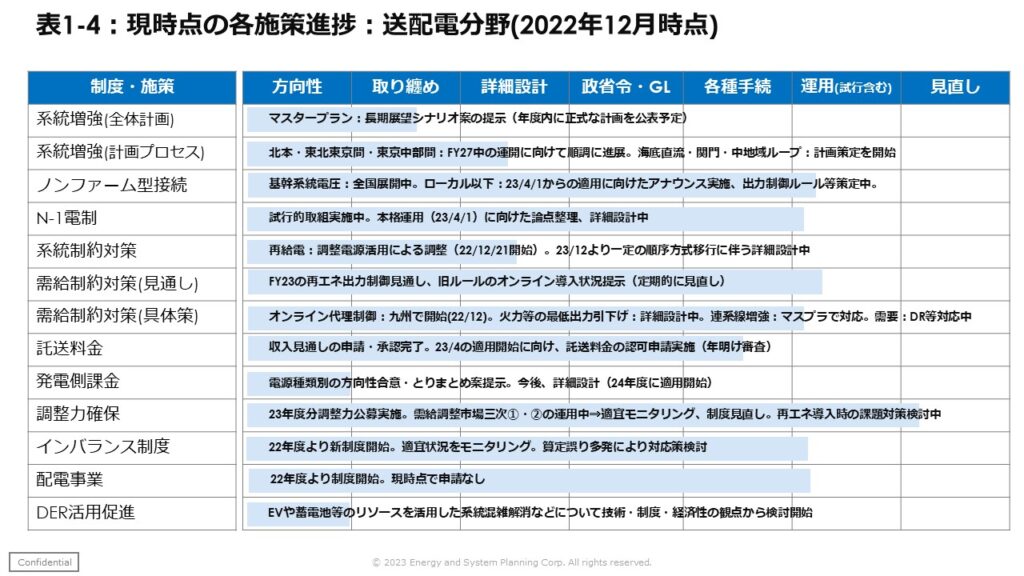

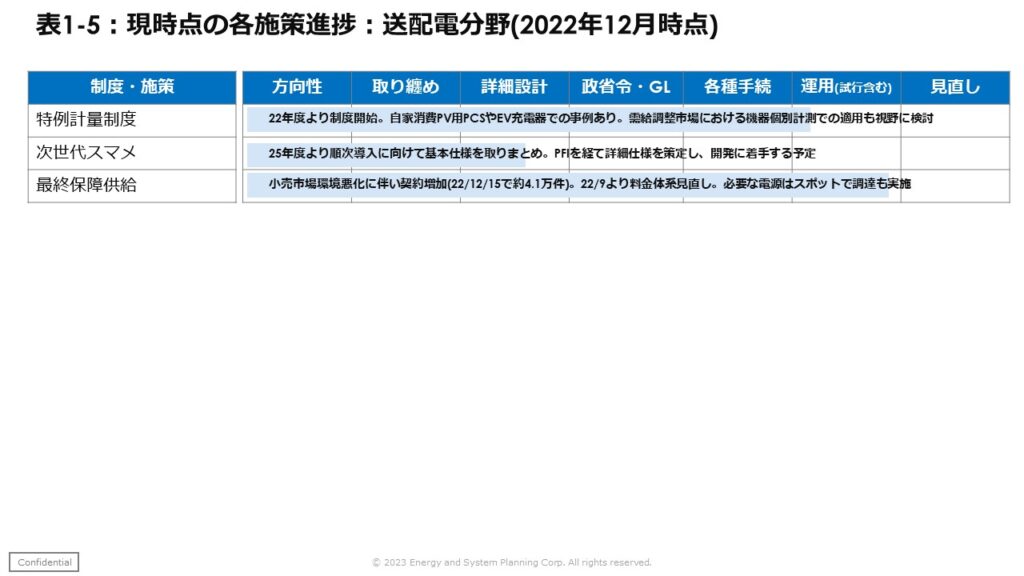

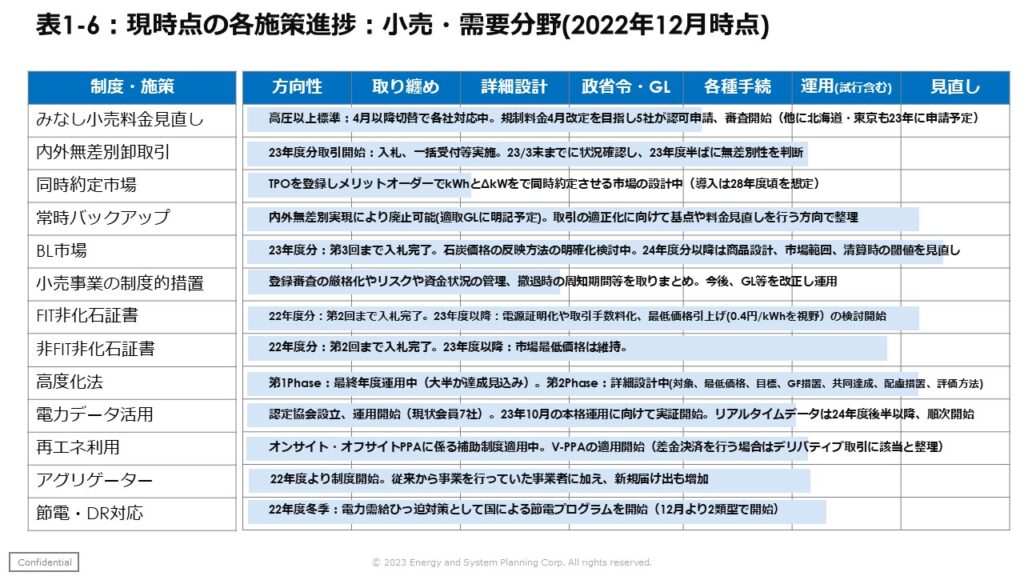

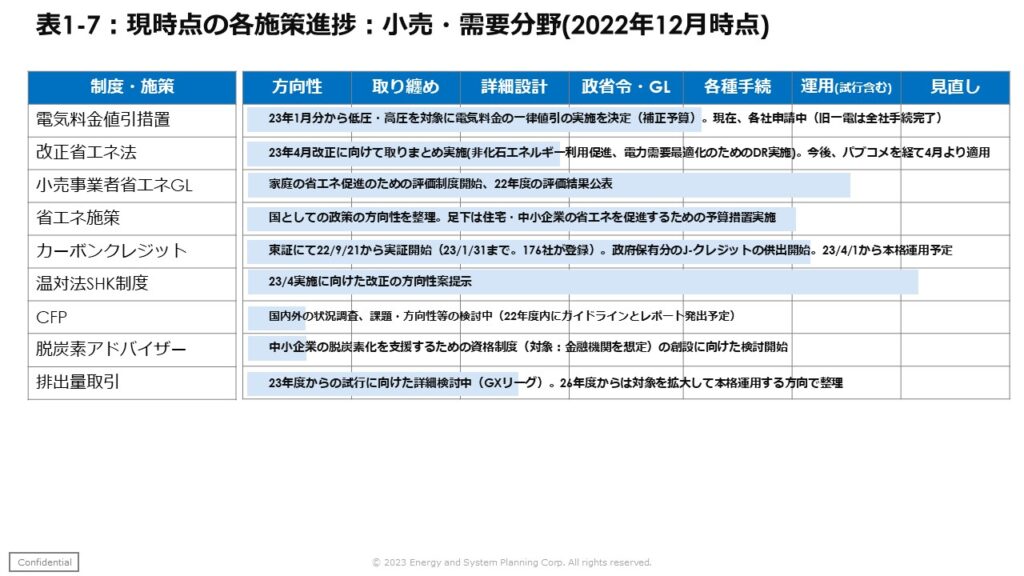

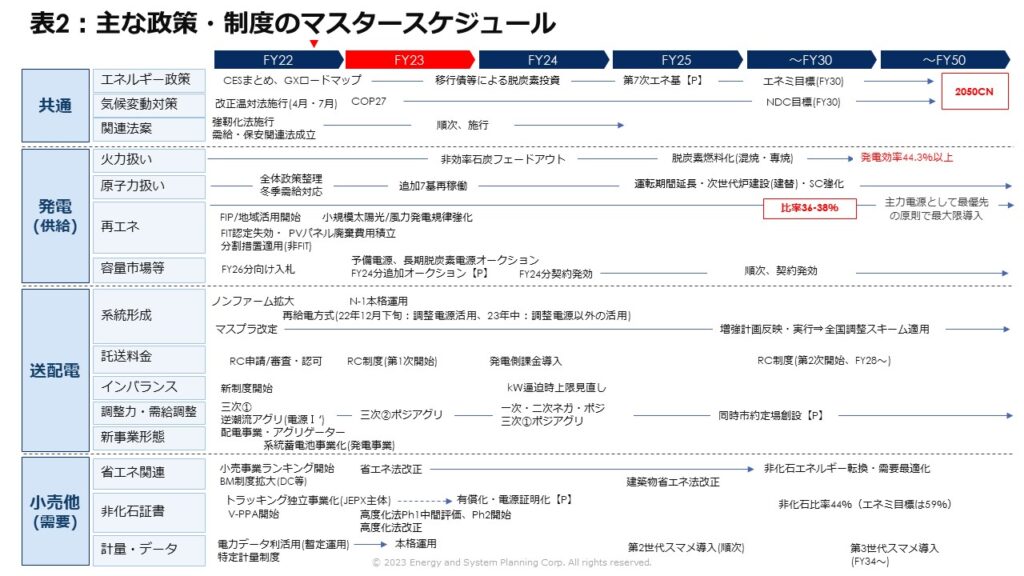

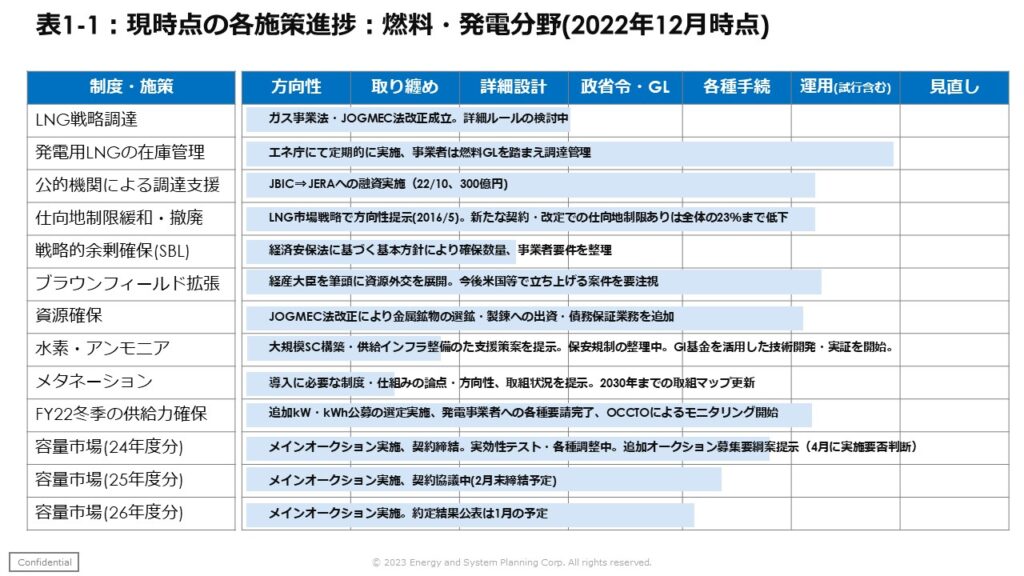

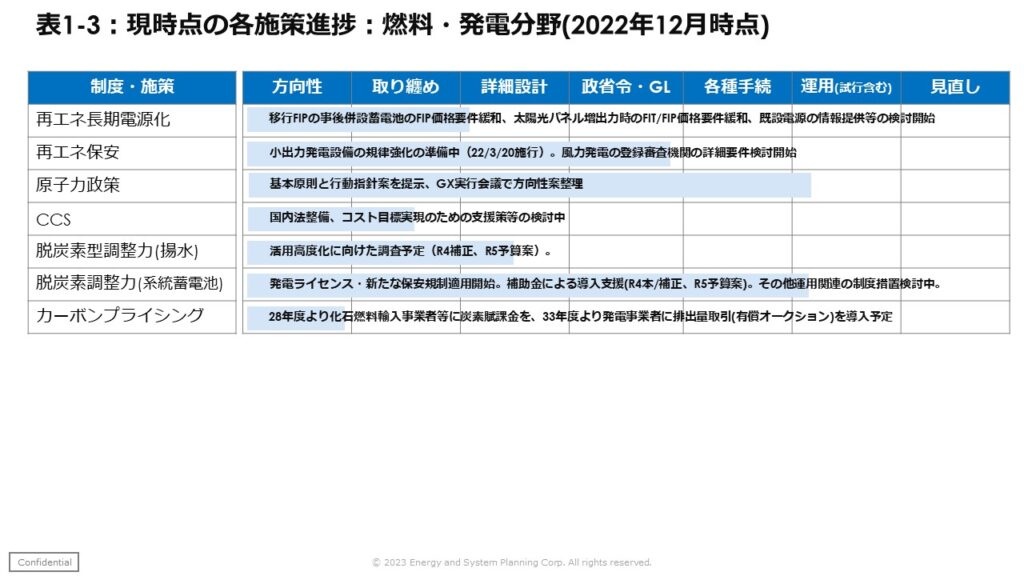

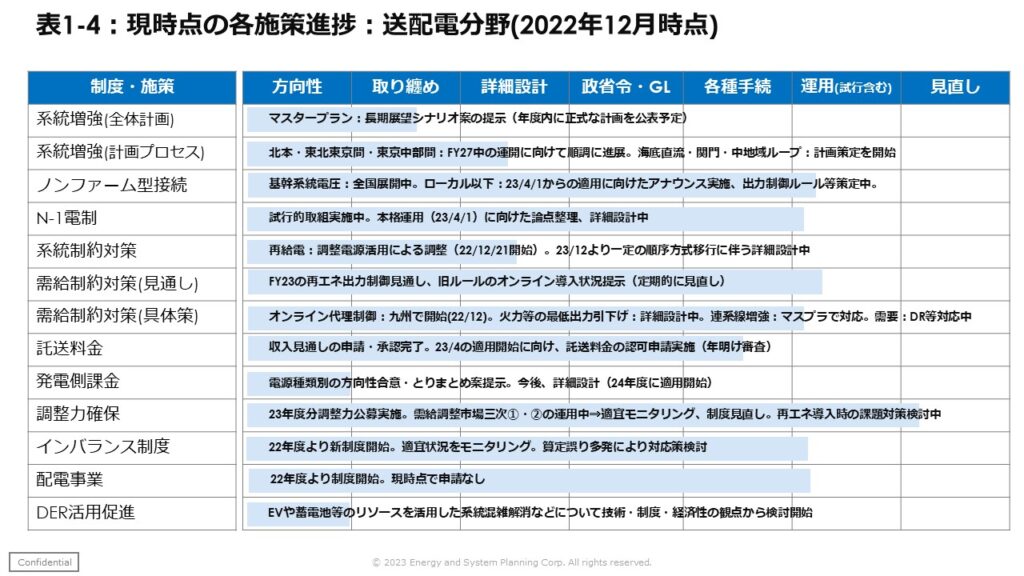

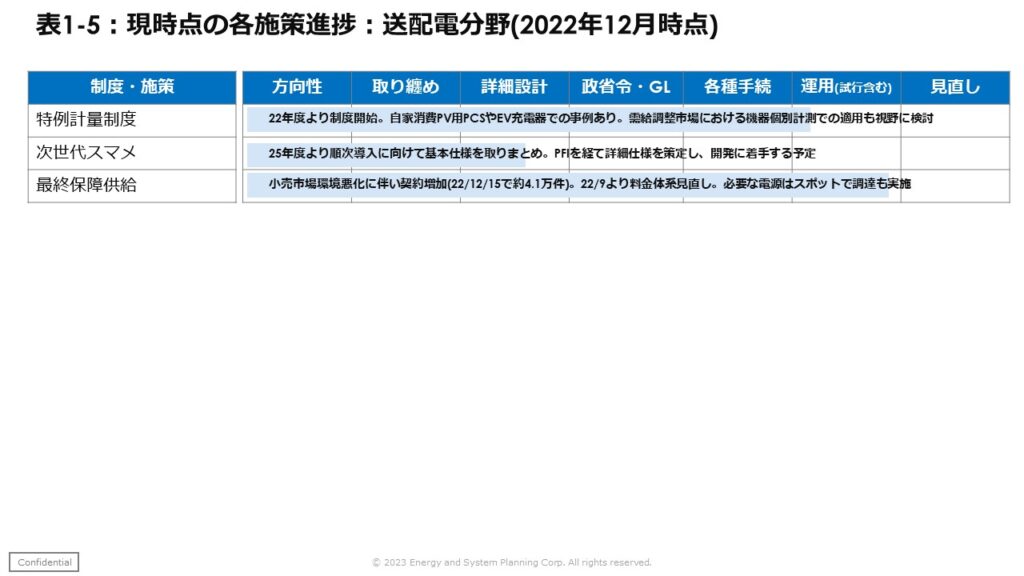

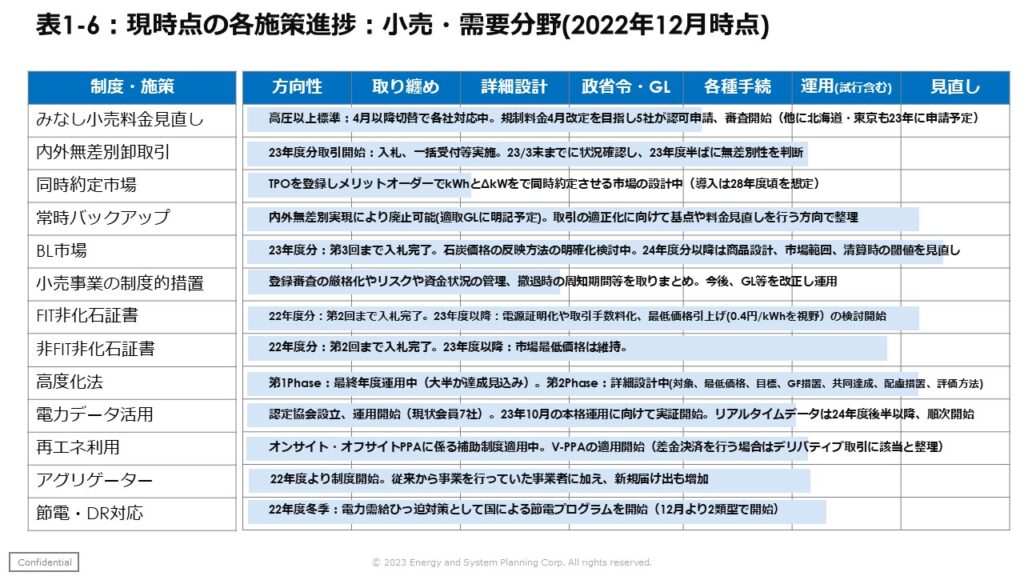

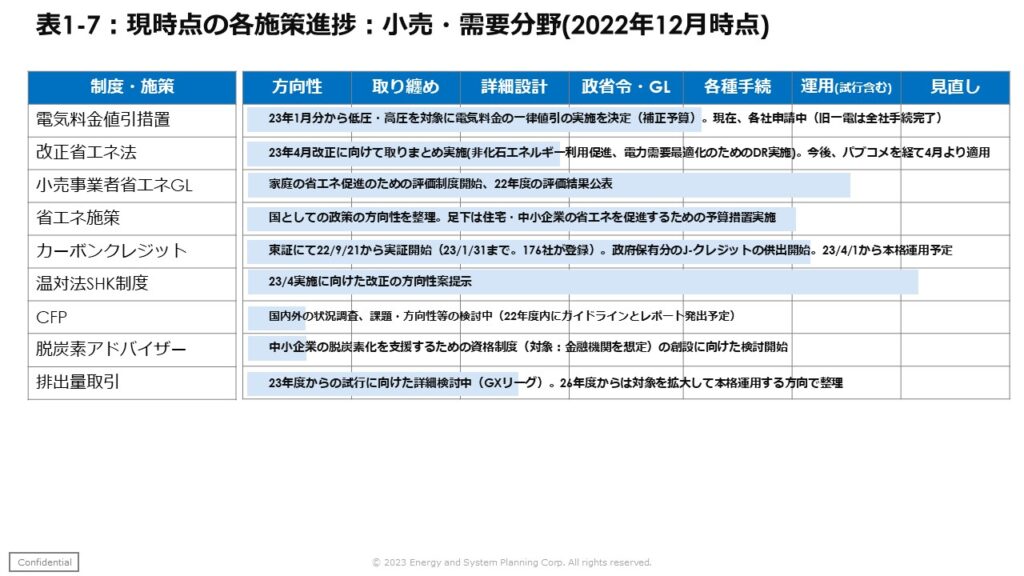

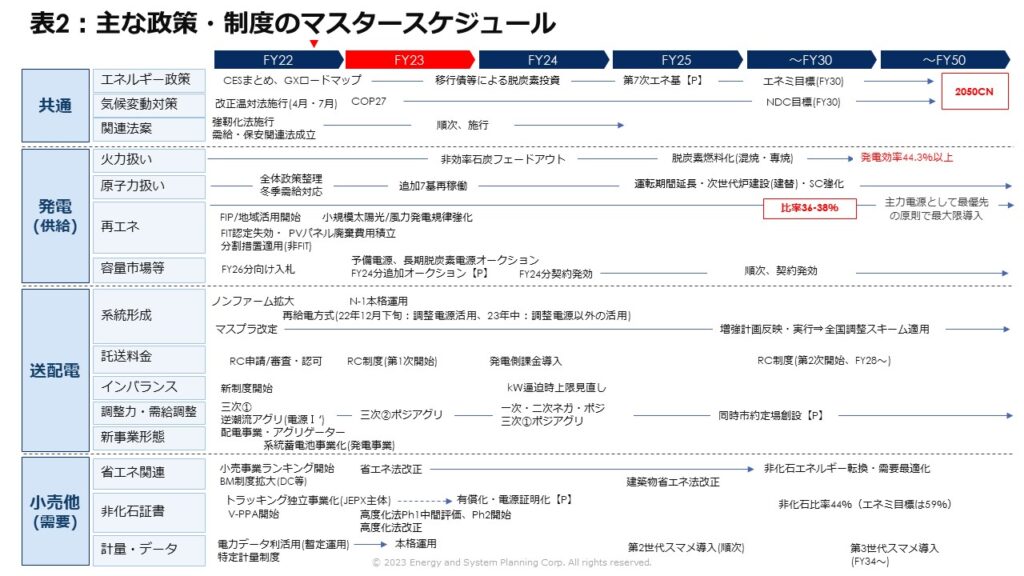

毎年、年末や年度末には、振り返りとして各政策・制度設計の進捗をチェックしているが、昨年末にも状況を整理してみた(表1)。政策や制度は、PDCAを回しながら設計・運用されると認識しているが、こうして見てみると依然として数多くの論点があることが分かる。全部を紹介すると長くなってしまうので、主だったところを紹介する。

1.資源燃料・発電分野

燃料関連では、特にLNG調達確保に向けた方策を国も介入して講じ始め、供給力確保では、夏冬の高需要期のたびに付け焼き刃的に行っているkW・kW時公募に頼るのでなく、休止電源を制度的に確保する予備電源や、今後必要となる脱炭素電源の新設・リプレイスの投資を促進するための長期脱炭素電源オークションの詳細設計に入っている。既に制度化されている容量市場は、これまでに3回のメインオークションが開催され、いよいよ来年4月には契約が発効するため、その準備が佳境に入っている。脱炭素電源の普及拡大では、原子力発電の方向性が取りまとめられたほか、水素・アンモニアについては商用サプライチェーン構築に向けた支援策について取りまとめが出された。もう一つ忘れてはいけない再エネについては、FIP制度が始まったものの、FIT制度開始時のような勢いは見られず、補助金を活用した非FITのオフサイトコーポレートPPAやオンサイトコーポレートPPAの方が活性化している状況である。一方で、地域との共生が上手くいかずにトラブル等も起きていることもあり、地域共生に向けた事業規律の強化も取り纏められている。「規制と緩和一体」とはよく言ったもので、再エネはまさにその象徴かもしれない。

2.送配電分野

再エネ導入拡大やレジリエンス向上等に向けた系統増強は広域機関がマスタープランの策定を行っているところで、長期展望シナリオ(案)が出された。既存系統を最大限活用する日本版コネクト&マネージでは、ノンファーム型接続が試行から本格運用に移行し、基幹系統電圧では全国で受付が開始、昨年9月末時点で約4400万kWの接続申込、約500万kWの契約申込がなされている状況である。送配電網の維持・運用に必要なコストを賄う託送料金については、新たにレベニューキャップ制度が導入され、今後5年間の事業計画と必要なコスト見積りの審査が約5カ月にわたり行われ、12月に「収入見通し」が承認、各社、託送等供給約款の認可申請が行われた。当初申請時より「収入見通し」は全国合計で約35%圧縮されたが、現行の原価と比べて約4.5%の増額となっている。託送料金で言えば、これまで小売電気事業者が負担をしていたが、2024年度からは発電事業者にも一部負担をかける発電側課金の方向性も出された。既認定FIT・FIPは調達期間中、免除となり、各方面で賛否の意見が聞かれた。

3.小売、需要分野

昨年は市場環境の悪化で新電力の撤退が多くみられ、報道等でも取り上げられる機会が増えたが、一方で、旧一電(みなし小売電気事業者)においても厳しい年であった。燃料価格や卸電力市場価格の高騰もあり、特に高圧以上の新規や更新受付ができなくなる事態が発生し、その結果、最終保障供給契約への移行が一気に増え、足元(12月15日時点)では約4.1万件の契約が依然として残っている。ようやく各社は高圧以上の標準メニューの料金見直しに着手したが、大半の切替は4月となることから、3月までは今の状況が続くだろう。また、低圧の経過措置料金についても、東北、北陸、中国、四国、沖縄の5社が値上げ認可申請を提出、今後、北海道、東京でも申請予定で、こちらは現在、電取委での審査中となっている。旧一電で言えば、相対卸取引の内外無差別も話題となり、昨秋以降、東電HD、東電RP、中電、中電ミライズを除く10社で入札やブローカー取引、一斉受付・個別協議といった方式で受付を始め、一部では結果も出始めている。電源調達では、他にベースロード市場で約定価格が高騰、石炭価格の反映方法の見直しについて議論が始まっているほか、内外無差別後の常時バックアップ電力の在り方等の審議が進められている。小売電気事業については、リスク管理・需要家保護を徹底するための制度的な措置がまとめられ、今後、ガイドライン等の改定が行われる予定となっている。今までのように簡単に登録し、事業が始まってからは事業者次第というスタンスが変わることとなる。その他、非化石価値取引については、FIT非化石証書のトラッキングにおける手数料化、電源証明化の検討、最低価格の引上げ(0.3円/kW時⇒0.4円/kW時)が、非FIT非化石証書では、高度化法第2フェーズの設計が行われているところである。

2023年度以降の着目すべきポイント

2022年も上述のとおり、多くの制度が議論・審議され、取りまとめ・実施されてきているが、今年、2023年も多くのことが議論・設計・開始する予定となっている。

ここでは、着目すべき制度等を紹介していく。

1.資源燃料・発電分野

容量市場は27年度分のメインオークションが通例通りであれば開催されることになるが、来年契約が発効される分の追加オークションの開催要否が4月に判断される。既に要綱はパブコメ済みであり、参加する事業者は準備を行う必要がある。応札は5月に行われる予定となっている。容量市場については、来年の契約発効に伴い、費用の大半を負担する小売電気事業者にとっては、夏季・冬季のピーク需要をいかにシフト・低減できるかが関心事となっている。各エリアのH3需要のシェアをいかに引き下げるかで費用負担も変わってくるが、これは容量市場が毎年続く限り、毎年対応することとなり、恒常的な仕組みにできるかが課題となっている。イーレックスがインフォメティスとDRシステムの仕組みを使い、この点を対応しようとしているが、その動向には注視したい。

容量市場関連では、いよいよ長期脱炭素電源オークションが23年度に初回オークションが開催される予定となっている。新設・リプレイスとは言え、条件も多く、最低入札容量が大きなことから、大手発電事業者や大規模系統蓄電池の計画がある事業者、そしてLNG火力の新設予定がある事業者がまずは手を挙げることになるだろう。制度の詳細設計はまだ完了してなく、その後の募集要綱や入札体制を整備するとなると、入札実施時期は、年度内でも先になるかもしれない。

また、予備電源についても、昨年までに全て整理しきれず、論点が多く残っていることから、まずは論点を解消し、次の夏までには制度設計、準備を済ませたいところだろう。休止電源を保有する発電事業者にとっては、制度設計如何で、再稼働の対応が決まるが、まずはスタンバイといったところであろう。特に夏冬のkW公募で多くの落札実績があるJERAにとっては、燃料調達、電源の脱炭素化、再エネ開発・投資といった多くの取組が進められる中で、予備電源への対応も必要となる。

電源だけでなく、新たな脱炭素燃料として技術開発・実証が進められる水素・アンモニア、合成燃料については、まず関連する法整備と次期通常国会への法案提出が優先されることになるだろう。それを踏まえ、支援策をより具体化していくこととなる。グリーンイノベーション基金を活用した技術開発・実証は、より加速化が必要で、成果が少しでも形になって見えてくるとよいだろう。

原子力については昨年末のGX実行会議での整理でも方向性(案)が提示されたが、2023年はまず、追加の7基、とりわけ東日本エリアの原子力発電の再稼働の動向が着目されるだろう。年末の整理では、具体的に何をいつ動かすかまではもちろん書かれていないが、本当に再稼働を進めるのであれば、早急に具体的なアクションプランに落とし込む必要がある。原子力については他にも再稼働、運転期間延長、次世代革新炉開発、バックエンドの実施が掲げられているが、人材育成・確保、部品調達のサプライチェーンが機能しなくなれば、そのどれもが対応できなくなるため、サプライチェーン機能の維持・強化を急ぎ対応しなければならない。

そして、再エネ。導入拡大のための予算は継続されており、オンサイト・オフサイトPPAを提供する事業者にとっては、いまが使い時の機会でもある。一方で、FIT・FIPについては、昨年末に整理された制度的な措置への対応が必要となる。新規認定時だけでなく、運用時、終了時まで含めた規律強化が行われることから、そうした管理や対応が面倒になった事業者は発電所の売却をさらに進める可能性もあり、事業譲渡案件が増えることが想定される。非FITについても、補助金適用時のルール強化が予定されており、さらに小規模発電設備の保安上の義務(技術基準適合、使用前自己確認、基礎情報届出)が3月20日以降に追加となることから、単に儲けるためだけに事業を行う事業者は必然的に排除されることになるだろう。

2.送配電分野

まずは3月末までに策定・公表される系統増強マスタープランの最終形がどうなるかが着目される。既に出された長期展望シナリオ(案)で姿形がみえているので、あまり驚きはないと思われるが、次のステップとして、プランを具体的なアクションに落とし込むことが重要となる。既に、北本、東北東京間、東京中部間は27年度末までの運開を目指して広域系統整備計画を進めており、これに北海道から本州への海底直流送電の新設、関門、中地域の増強も計画策定プロセスに入っており、まずはこの6本が中心に進められることになるだろう。費用負担は基本、連系線の運開後、設備の法定耐用年数かけて全国調整スキームを活用することとなっているが、現在、前倒し適用の議論を進めており、早ければ着工から一部費用の負担が始まることとなる。

系統運用については、ノンファーム型接続のローカル系統への接続申込とN-1電制の本格化が4月より始まる。より一層、接続協議が増えることが想定されるが、その分、系統混雑の発生頻度も高くなるだろう。昨年12月より調整電源を活用した再給電方式が始まっているが、次の12月にはノンファーム型接続した電源を含む一定の順序方式に移行が予定されている。系統蓄電池やその他の分散型エネルギーリソースも活用して、特に配電系統の混雑を緩和していく必要がある。現在、このあたりはエネ庁の検討会で議論されているが、その審議の状況はチェックしておきたい。

そして今年4月からは新たな託送料金制度が始まる。既に昨年末に託送等供給約款が申請されており審査ののち認可される。今回の料金の特徴は、全体的に基本料金単価が引き上げられている点にある。従来、託送原価の回収は従量収入に依存していたが、節電や省エネ、人口減少による需要減となれば固定費の回収に影響がでることから、基本料金の引き上げにより固定費回収を着実に図ることとなる。小売電気事業者は、託送基本料金がいままで低く抑えられていたことから、小売基本料金を大幅に引き下げていたが、今後は、そうした小売り料金施策を見直す必要がある。また、再エネを最大限有効活用する目的から、ピークシフト割引と自家発補給電力の特例措置の拡充が盛り込まれている。これにより余剰再エネ発生時の上げDRを一層促すことができるため、小売り電気事業者には、DRメニューの新設が期待されるところである。なお、託送料金の値上げ分を小売り料金に反映することが見込まれるため、需要家にとっては、電気料金負担が増えることとなるが、送配電網の適切な維持・管理には必要な費用となるため、制度導入初期には相応の許容が必要だろう。

託送料金関連では発電側課金が2024年度導入で検討が進められている。大きな方向性は提示しているので、2023年は詳細設計を行い、実施に向けた準備を迅速に進めることが求められる。

その他、電力データの活用や配電事業ライセンス、特定計量制度については、昨年4月に制度が施行されたものの、他の制度と比べて活発化している雰囲気がないが、今後、分散型エネルギーリソースの活用を進める中で効力を発揮し得る制度のため、すぐに焦らず、今年は頭の体操をする期間に充ててもよいかもしれない。

3.小売・需要分野

小売電気事業については新たにリスク管理や資金状況の管理、需要家保護のための対応が求められることから、中小の事業者にはより一層負荷がかかることとなる。営業力がある事業者は、取り次ぎや代理にシフトするところも増えるかもしれない。

みなし小売り電気事業者の料金値上げについては、順当にいけば高圧以上の標準メニュー、経過措置料金ともに4月実施となるが、経過措置料金については、現在、国民の声の聴取を行っているところで、その後、2月中旬ほどまでかけて公聴会が開催されるなど、非常にタイトな日程となっているため、4月開始が実現するかは微妙なところである。

新電力については、みなし小売り電気事業者の料金見直しに、託送料金の値上げ、容量市場対策等、対応すべきことが多い。料金見直しはエリアにより色が異なり、全国展開している新電力にとっては、エリア戦略もあらためて見直す必要があるかもしれない。

電源調達については、内外無差別の判断が今年半ばには出ることから、2024年度以降の調達環境が変化(例えば、常時バックアップ電力の廃止など)することも想定される。ベースロード市場も商品見直しが進められているが、複雑になりつつある電源調達については、今一度、必要性や統合も含めて整理する時期にきているだろう。

需要家にとっては、4月から省エネ法が改正され、新たに非化石エネルギーの導入目標設定や、需要最適化として上げ・下げDRを進めていくことが求められる。省エネ法で特定事業者等になっている企業は大手が多いが、それでも新たな取組は負荷となるため、エネルギー事業者がサポートしていく場面も多くなるだろう。エネルギー事業者にとっては新たなビジネスが創出できるか、機会をうかがうこととなる。 また、RE100参加企業にとっては、2024年1月以降に調達する再エネの要件が見直されたことにより、自家消費や、PPAモデル等の長期契約、新設電源へのシフトをしていく必要がある。2023年はその仕込みが忙しくなるだろう。

最後に

まだ他にも多くの政策・制度があるが、今後、詳細設計や具体的なアクションに移る段階で、このコラムの中で紹介していきたい。

引き続き、複雑怪奇で多くの検討が同時並行となる傾向が変わる雰囲気はしないが、個別最適でなく、全体最適な制度設計・実行・見直しが行われることを期待したい。

【プロフィール】1999年東京電力入社。オンサイト発電サービス会社に出向、事業立ち上げ期から撤退まで経験。出向後は同社事業開発部にて新事業会社や投資先管理、新規事業開発支援等に従事。その後、丸紅でメガソーラーの開発・運営、風力発電のための送配電網整備実証を、ソフトバンクで電力小売事業における電源調達・卸売や制度調査等を行い、2019年1月より現職。現在は、企業の脱炭素化・エネルギー利用に関するコンサルティングや新電力向けの制度情報配信サービス(制度Tracker)、動画配信(エネinチャンネル)を手掛けている。