【技術革新の扉】水素吸蔵合金/清水建設

法規制が少なく、大量貯蔵が可能な水素吸蔵合金への関心が高まっている。 清水建設は合金の課題を克服し、独自システムで水素活用の裾野拡大を図る。

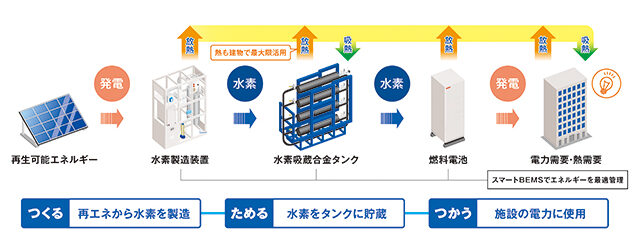

燃やしてもCO2を排出しない水素は、脱炭素社会を担う次世代エネルギーとして注目されている。すでに燃料電池車(FCV)や産業用ボイラー用途などで利用され始めているが、普及はまだ限定的で、本格的な社会実装には安全かつ効率的な貯蔵方法の確立が不可欠となる。こうした中で、建築物への再生可能エネルギーの導入に取り組んできた清水建設は、新たな貯蔵手段として、法規制が少なく、大量貯蔵が可能な「水素吸蔵合金」に着目。試行錯誤を重ね、再エネ由来の水素を「作り、貯めて、使う」ための一連の設備をパッケージ化した「Hydro Q-BiC」を開発し、実証を進めてきた。

「発火しない」水素吸蔵合金

発火しない独自合金を開発 構造見直しで充填を効率化

貯蔵方法として一般的なのは、高圧で気体として保つ「圧縮法」、もしくはマイナス253℃で液体にする「液化法」だ。しかし、これらはいずれも高圧設備を必要とするため、高圧ガス保安法などの規制が障壁となり、建物内での使用には適さないケースが多い。

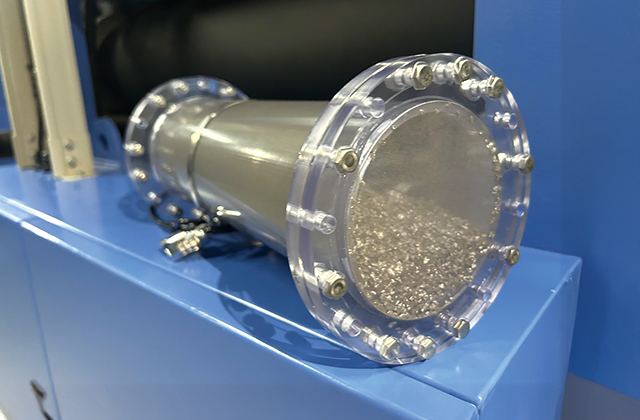

そこで導入したのが、水素吸蔵合金を用いた貯蔵方式だ。合金に水素を吸蔵させることで、体積を気体の約1000分の1に圧縮でき、しかも10気圧未満の低圧下で貯蔵が可能となる。これにより、法的ハードルをクリアしやすくなるという利点がある。

ただ、水素吸蔵合金には発火性があり、危険物として扱われるという課題があった。そこで材料開発で実績のある産業技術総合研究所と連携し、合金の素材や配合比を最適化することで、発火の恐れがない新素材の開発に成功した。さらに、レアアースを用いない構成としたことで、大量導入時にはコスト低減も見込める。

Hydro Q-BiCは太陽光などを活用したオンサイトでの水素製造・貯蔵に加え、外部から運ばれた水素の充填にも対応する。ただし、充填作業は法規上、2時間以内に終えなければならず、車両の撤収などを考慮すれば、実際の作業時間は1時間程度に限られる。この短時間充填を成立させるには、高度な熱管理技術が欠かせない。

同社は産総研と共に水素タンクに空調用の熱交換器を応用することでこの課題に対応。熱媒流路を精緻に制御することで、高速かつ均質な温度管理を可能にした。また、水素の注入方式も刷新し、従来の多数のフィルター管を用いた手法から、タンク全体の〝面〟で水素を注入できる「水素拡散板」を導入し、設備の簡素化とコスト削減にもつなげた。

プロジェクトの主軸を担ってきた下田英介氏は、「2時間での高速充填を実現できるのは、独自構造のタンクを有する当社だけ」と自信をのぞかせる。

一連の水素製造・貯蔵設備は、同社が開発した制御システム「シミズ・スマートBEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)」で管理する。太陽光発電などの発電量や建物の電力需要、天候データをもとに、蓄電池と水素の使い分けを最適化する。下田氏は、「目的は建物の脱炭素化。やみくもに水素をつくるのではなく、最適なバランスを導き出す仕組みになっている」と強調する。

水素利用システムの全体構成

各施設への導入を加速 多様需要に応える柔軟展開

2017年に実証を開始し、21年にはHydro Q-BiCを同社北陸支店の新社屋に本格導入した。システム全体の性能やBEMS制御の有効性を確認したことに加え、換気設備や検知器を活用した安全対策も検証済みで、水素漏えい時の対応にも万全を期している。

現在は実証から〝実装〟フェーズに移行しており、実際に各地の工場や施設に導入されている。大阪・関西万博では、コンパクト版の「Hydro Q-BiC Lite」がNTTパビリオンに採用され、さらに今年3月には、大容量の貯蔵に対応する「Hydro Q-BiC Storage」が赤坂熱供給の地域熱供給プラント(赤坂5丁目エリア)に設置されることが決まるなど、用途や規模に応じた多様な展開が進んでいる。

同社のイノベーション拠点「NOVARE」に設置された水素関連技術の事業化推進チームを指揮する本間康雄氏は、「水素需要は今後さらに高まることが見込まれるが、用途や規模は顧客ごとに異なる。当社は柔軟なパッケージでその多様なニーズに応えていく」と意気込む。水素を建物、そして街全体で使えるエネルギーへ─。同社の挑戦は、一層熱を帯びていく。