【論説室の窓】井伊 重之/産経新聞 論説副委員長

岸田文雄政権が原発政策を大きく転換し、新増設や建て替えに向けて動き始めた。

そこで経産省がこれまでのエネルギー政策を検証し、自己批判したことに驚いた。

「電力需給ひっ迫という足元の危機克服のため、今年の冬のみならず、今後数年間を見据えてあらゆる施策を総動員し、不測の事態にも備えて万全を期す」

岸田文雄首相は8月、首相官邸で開かれた「グリーントランスフォーメーション(GX)実行会議」にオンライン参加し、現下の供給力不足を解消するため、次世代原発の開発・建設に加え、既存原発の再稼働も政府が主導する方針を初めて表明した。

この会議で岸田首相は「原発の新増設や建て替え(リプレース)は想定していない」と繰り返してきた従来の政府の原発方針を大きく転換し、次世代原発の実用化に向けて新規建設の検討を指示した。その上で年末までに具体的な結論を出すように求めた。

さらに政府の原子力規制委員会の安全審査に合格しながら、再稼働していない7基の原発について、来夏以降の再稼働を目指す方針も示した。この中には東京電力の柏崎刈羽原発6・7号機(新潟県)や日本原子力発電の東海第二原発(茨城県)も含まれている。

これまで政府・与党は「エネルギー基本計画」に盛り込んだ表現を踏襲し、原発の活用には慎重な姿勢に終始してきた。だが、ロシアによるウクライナ侵略で世界のエネルギーを取り巻く環境は大きく変わり、各国ともエネルギー安全保障の見直しを余儀なくされている。特にわが国の場合、電力自由化と脱炭素の影響で火力発電の供給力が急低下し、電力不足が深刻化している。そうした電力危機を打開するため、既存原発の再稼働に向けて舵を切った。

原発政策の転換をめぐり、岸田政権は周到に手を打ってきた。ロシアがウクライナに侵略して以降、本来は脱炭素戦略を描くための「クリーンエネルギー戦略」で電力の安定供給を打ち出し、原発の活用を強調した。3月に東日本で初めて発令された電力需給ひっ迫警報を受け、首相は4月の記者会見で「原発を最大限活用する」と表明した。そこでは「原発を1基稼働させれば、液化天然ガス(LNG)を年100万トン節約できる」とも訴えた。

GX実行会議の第2回会合で発言する岸田首相

GX実行会議の第2回会合で発言する岸田首相

提供:首相官邸ウェブサイト

参院選公約に明記 国民の意識にも変化が

「原発の最大限の活用」は、政府が6月にまとめた経済財政運営の指針(骨太の方針)や自民党の参院選公約にも明記され、政府・自民党の正式な方針に位置付けられた。この間にはマスコミ各社の世論調査でも「原発の活用」を求める意見が過半数を上回るなど、エネルギー価格の高騰や電力不足の深刻化に伴い、国民の意識も変化していった。

一方、経産省では4月に専門家を集めたワーキンググループを設置し、世界で開発が進む小型モジュール炉(SMR)や高速炉、それに実用化が本格化する革新軽水炉について、「最優先で取り組む」とする工程表を策定。技術的に現実的な革新軽水炉を「30年代に運転開始する」と打ち出した。

その総仕上げが、首相が創設を主導したGX実行会議だった。7月の初回会合で首相は「原発の再稼働とその先の展開策などの具体的な方策について、政治の決断が求められる項目を明確に示してもらいたい」と指示し、政治決断が必要な具体的な項目を挙げるように求めた。

この首相発言について、マスコミはあまり注目しなかったが、首相は会議の中で「1973年の石油危機以来のエネルギー危機が危惧される極めて緊迫した状況だ」と現下の情勢に強い危機感を示した上で、「この危機の克服なくして2030年、2050年に向けたGXの実行はあり得ない」とまで言明している。この時までに原発の政策転換の布石を打ち終え、8月下旬の第2回会合で政策転換を正式決定した。

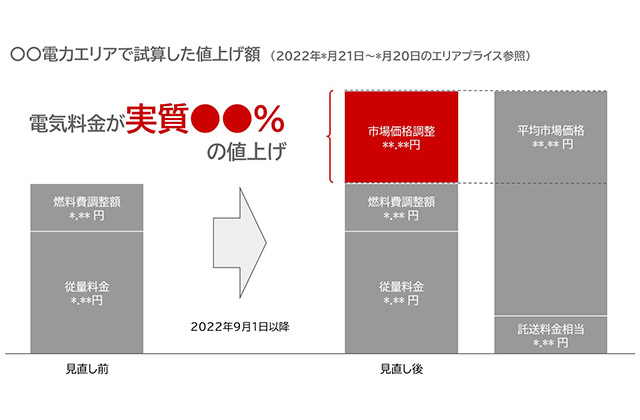

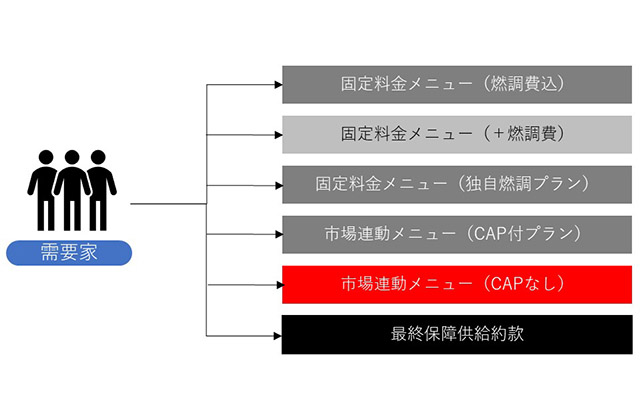

何より驚いたのが、GX実行推進担当相を兼務する西村康稔経産相が第2回会合に提出した資料だ。そこでは「エネルギー政策の遅滞」とのタイトルで、これまでの経産省の政策を批判しているからだ。電力自由化をめぐっては「供給力不足に備えた事業環境整備や原発再稼働の遅れが相まって電力需給がひっ迫した」と批判。そして再生可能エネルギーの大量導入についても「系統整備や調整力の確保は道半ば」と総括した。

電力システム全体を再点検 政府主導で早期の再稼働を

「省内でも『遅滞』という文言をめぐって議論が白熱した」と同省幹部は苦笑する。中には「失敗」という言葉を使うべきではないかとの意見もあった。現下のエネルギー危機の克服を考えるには、これまでの政策を検証した上で、これから取り組むべき課題を洗い出す必要があると判断したという。そこでは遅滞解消のための政治決断として、「電力の安定供給に向けて電力システムの制度全体の再点検」も盛り込まれた。これまでの経産省のエネルギー政策を検証する内容となった。

目下の最重要課題は、規制委の安全審査に合格した原発の早期再稼働だ。地元同意を獲得するために政府がどのような対応を見せるのか。これまでのように電力会社に丸投げするのではなく、政府が主体的に動くべきだ。政府・与党が将来にわたり、責任を持って原発を活用する姿勢を明示することで立地自治体やその周辺地域の理解を深めてもらいたい。

さらに今後の課題として浮上しているのは、40年とされている原発の運転期間のうち、規制委の審査期間を除外する案だ。原発の新増設がなければ、国内の原発は2060年段階で3基、20年の運転延長が認められても60年には8基しか残らない。政府は新増設に向けて動き出したが、既存原発の安全審査期間を運転期間から除外できれば、より多くの原発の運転期間が確保できる。

審査期間の除外について、規制委は「これは安全規制ではなく、利用規制なので原子力等規制法の対象ではない」との立場だ。そうなると新たな法律が必要となるため、経産省は原子力委員会と共同で議論を始める方針だ。これも原発の最大限の活用だ。具体化を急いでほしい。