【Vol.6 1F最判②】前田后穂/TMI総合法律事務所弁護士

前回は福島事故前の津波に関する規制体系を概観し、6月中旬の最高裁判決でのさまざまな意見を紹介した。

今回は反対意見が多数意見と判断が分かれた理由と、多数意見の妥当性について検討したい。

従来の判例では、国の不作為について国家賠償責任を認めるためには、「具体的事情の下において、行政機関の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこと」が要件であるが、この判断基準は抽象的であり、具体的事情の評価次第で結論が全く異なってくる。実際、今回の最高裁判決までの下級審の判断は二分していた。

多数説は東通の例などを参照 反対説は自主対策の責任追及

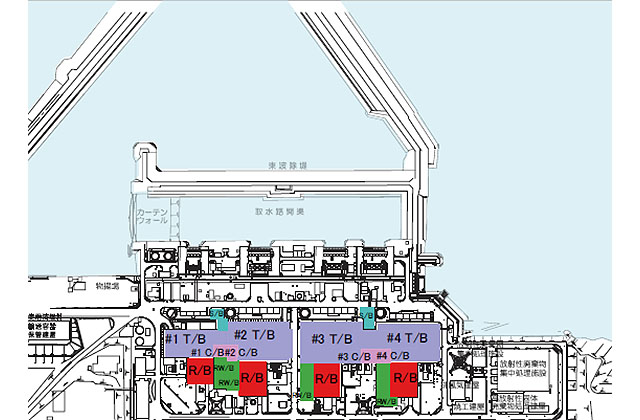

ではなぜ多数説は、国が技術基準適合命令を発した場合、敷地への遡上が確認される場所(南東側)にのみ防潮堤の設置がなされた蓋然性が高く、防潮堤以外に水密化対策を講じられた蓋然性は低いとし、当該防潮堤では東日本大震災の津波(東側からも遡上)を防げなかったと判断したのか。

本件事故前、津波への安全性については耐震設計審査指針上、「原子炉施設の安全機能が重大な影響を受ける恐れがないことを十分考慮した上で設計されなければならない」とするのみで、具体的な対策は明示されていなかったため、同指針から一義的に防潮堤の設置義務を導くことはできない。

一方、本件事故前、東通原子力発電所(東京電力が青森県の太平洋側に設置)では、想定津波が敷地高を超える場合に遡上する箇所のみ防潮堤を設置する計画に対し、「原子炉施設の安全機能が重大な影響を受ける恐れがない」として設置許可が出された先例があった。

多数説は、事故前の東通原子力発電所の実例や、当時の科学的・専門技術的な知見を踏まえて、防潮堤は津波に対する現実的な安全確保手段であると認識したものと考えられる。

これに対して反対意見は、国が東電に対して防潮堤以外に水密化対策を講じることを、命ずべき作為義務だと踏み込もうとしている。原告らは、事故前の東海第二原子力発電所の津波対策や東電の社内検討の例を挙げ、水密化対策事例の存在を主張していた。しかし、これらはあくまで事業者の自主的な検討・対策の一例にすぎず、規制機関による検証を経ていないだけでなく、津波対策としての水密化措置に関する具体的な技術基準や規格も存在しなかった。

本件では、経済産業大臣の規制権限不行使の違法性が問題となる。反対意見についても、「その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」に違法性を認定する、という前提は同じだ。

多数説の立場では、規制権限不行使の違法性を認定するには、規制機関が許容し得る合理的な結果回避措置を具体的に認定することが必要であると考えられる。これに対し反対意見は、規制機関が許容し得る措置を特定しないまま、事業者側の自主的な検討や対策を含めて「当時の具体的事情」として結果回避義務を認定しているようである。

規制機関が水密化措置を是認した実例がないにもかかわらず、反対意見が作為義務を肯定し得たことは、次のように解説できる。すなわち反対意見では、技術基準適合命令を発するにあたって、国が命令を発した後は、規制機関による判断を経ないまま事業者が津波に対する安全対策を講ずべきことを所与の前提とした。

そして「東電としては」水密化措置を講じた蓋然性が高いとして、東電内での検討過程から結果回避措置を判断し、権限行使主体の判断過程を省略して、規制機関の結果回避義務を認定したものと思われる。

規制外でも措置すべきか? 反対意見の論拠に疑問

しかし前回述べた通り、詳細設計に関わることは工事計画認可が必要であるし、稼働後も定期検査により基準適合性が検査される。結果回避義務の対象は、あくまで規制機関のコントロール内の措置に限られるべきであり、規制機関が許容し得ない対策を「東電としては」講じた蓋然性が高いとして、規制主体の結果回避可能性を肯定する反対意見は妥当だとは思われない。

実際、規制機関が水密化によって「原子炉施設の安全機能が重大な影響を受ける恐れがないことを十分考慮した上で設計された」かを判断可能かと考えてみても、原子炉施設の安全機能とは、建屋内外のさまざまな場所に設置された設備が有機的に結合し機能して維持される以上、水密化により安全機能が重大な影響を受ける恐れがないと判断することは難しい。

ましてや、反対意見が述べるように非常用電源装置のみ防護すれば足りると判断することはできない。さらに言えば、「原子炉施設に求められるべき高い安全性」に異論はないが、反対説にあるように、防潮堤が設置されるまでの間、重要な非常用電源設備だけでも防護できていれば稼働を容認しうるとすれば、かえって非常に安全性が不安定な状態での稼働を認めることにもつながる。

従って国が講じさせるべきであった津波対策として、本件事故前、規制機関が実際に判断した実例を具体的事情として厳格に判断し、規制機関の管理下にあった安全防止策を具体的に検証し、合理的な検証を経ていない結果回避義務の認定を回避した多数説は、行政に対する司法統制可能性や規範創造の限界を踏まえた妥当な司法判断と考えられる。

反対意見は、避難者救済の観点や、原子力施策の責任を国にも負わせるべきとの価値判断もあって、防潮堤以外に水密化対策を講じることを命ずべき作為義務だと踏み込んだのではないか。確かに補足意見(法的拘束力はない)が指摘した、国にも無過失責任を課すべきという考えもあるが、補足意見が続けて指摘するとおり、現法制度上、事業者は無過失責任を負うものの国は必要な支援をすると定められている。

実際、10兆円以上の援助や復興庁の設立を行うなど、無過失責任に近い仕組みが設けられ被害者救済がなされている以上、国家賠償請求訴訟においては、あくまで国の権限不行使が「当時の具体的事情から著しく合理性を欠いていた」か否かが厳格に判断されるべきである。

・【検証 原発訴訟 Vol.1】 https://energy-forum.co.jp/online-content/8503/

・【検証 原発訴訟 Vol.2】 https://energy-forum.co.jp/online-content/8818/

・【検証 原発訴訟 Vol.3】 https://energy-forum.co.jp/online-content/8992/

・【検証 原発訴訟 Vol.4】https://energy-forum.co.jp/online-content/9410/

・【検証 原発訴訟 Vol.5】https://energy-forum.co.jp/online-content/9792/