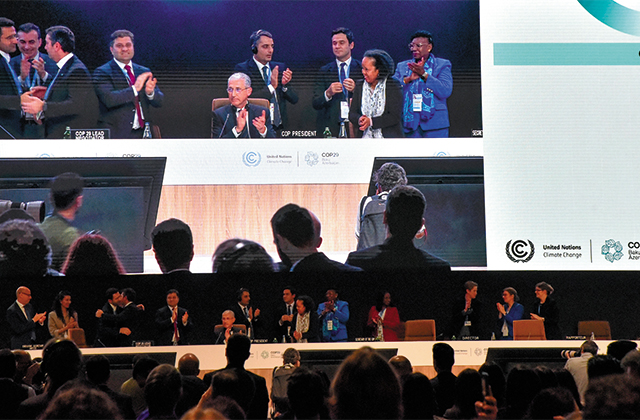

地球温暖化防止国際会議・COP29で、途上国に対する気候資金の新数値目標(NCQG)として2035年までに少なくとも年間3000億ドルを掲げることが決まった。

24年11月11~24日にアゼルバイジャン・バクーで開かれたCOP29は、気候資金の新たな数値目標に合意できるかが最大の焦点だった。インフレ対策などで財政赤字が膨らむ先進国と、「1・5℃目標」達成を盾に取り少しでも多くの支援額を引き出したい途上国が激突。会期は2日間延長され、辛くも合意にこぎつけた。

途上国が当初求めたのは最低年間1・3兆ドルという途方もない水準だ。結局、NCQGに加え「全ての公的・民間の資金源から途上国向けの資金を35年までに年1・3兆ドル以上に拡大するための行動を求める」との決定もなされたが、途上国からは不満が噴出。合意後もインドなどが「3000億ドルでは話にならない」とぶちまけた。

それでも合意に至ったのは、会期中に決まったトランプ第2次政権誕生の影響が大きい。COP30に持ち越しても事態は好転しないと見た途上国が妥協したものと思われる。

提供:時事

真の勝者は中国 産業界は現実の壁を強調

現地入りした東京大学公共政策大学院の有馬純特任教授は「3000億ドルの看板ができても実際に積み上げられるかというと難しい。トランプ政権の間は米国からの拠出は一切期待できず、トランプ政権後もこの4年間が根雪となる。数年前から見えていた『1・5℃の死』がより明確になった。COP30では『野心が足りない』という先進国と、『資金援助が足りない』という途上国の不毛な対立が続くことになる」と解説する。

加えて有馬氏は「今回も真の勝者は中国。したたかに漁夫の利を得た」とも指摘する。ここ数年、中国は先進国にはグリーン製品を、途上国には石炭火力を輸出し、先進国がロシアへの制裁を強める中、中東・ロシアなどとの連携を強化。今COPでは、先進国から資金に貢献するよう求められても応じず、グローバルサウスに対しては二国間支援で影響力拡大を狙った。

他方、同じく現地に赴いた国際環境経済研究所主席研究員の手塚宏之氏は、「欧米中心に産業界関係者と意見交換する中で聞いたのは、トランジション期のさまざまな課題が持ち上がっているという不都合な事実への言及だ」と強調。例えば水素供給インフラ確立のめどが立たず、これをあてにした削減対策が進まない。あるいは、巨額コストを投じても十分な価格転嫁ができるほど、グリーン製品需要が成熟していない、といった悩みだ。「理想として掲げた脱炭素経済が、現実の壁に突き当たり始めた。こうした声は1年前よりも露骨だった」と続ける。

政府からも産業界からも「1・5℃フェーズアウト」の気配が見えたCOPと言えよう。