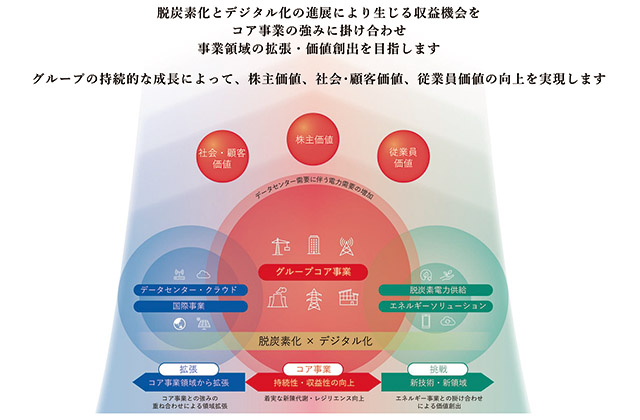

経済成長の命運を握るデジタル産業の発展を支えるには、安定した電力供給が欠かせない。 データセンターなど大規模な新規需要に伴う設備投資増の費用をどう賄うべきか。

世界的な生成AIの利用拡大などに伴い、データセンター (DC)需要が増大しそれが各国の電力消費量を大幅に押し上げることが予想されている。例えば米国では、DCの電力需要量が2021年の118TW(1TWは10億kw)時から、シナリオによっては35年に2096TW時までに増加する見通しが示されている。

既に足元で、高いデータ処理能力を有し膨大な電力を消費するハイパースケールDCの建設が急増している同国にとって、発電設備や送変電設備の増設は喫緊の課題。問題は、その費用負担を誰が負うのかということ。「原因者」か、それとも「既存需要家を含めた全体」か―。そんな議論が各州で巻き起こっているのだ。

アリゾナ州では、「Growth pays for Growth」という方針の下、DCなどの大規模な新規需要に伴う設備投資増(Growth)のコスト負担(pays)を、原因者であり成長産業であるDC事業者(Growth)に負担させることで、既存需要家の電気料金への上乗せを回避しようとしている。

米カリフォルニア州のデータセンター

米各州でDC向け料金 既存需要家の負担低減

アリゾナ・パブリック・サービス(APS)社は今年6月、州規制当局に対し電気料金値上げを申請した。注目すべきは、月間最大需要5000kW以上、12カ月のうち9カ月以上で負荷率が92%を超えるといったDC事業者をターゲットにした「超大規模エネルギー需要家向け料金(XHLF)」で、認可されれば全体の約16%に対し、XHLFは約47%とより高い値上げ率となる見通しだ。

オハイオ州の送電会社AEPオハイオは大規模DC事業者に対し、たとえ使用量が下回ったとしてもピーク需要の85%の料金を支払うことを義務付け。また、プロジェクトがキャンセルされた場合には退出料を求め、新規のインフラ投資に伴うコストを賄う方向だ。

テキサス州では、州公益事業委員会が、既存発電所の近くに建設を許可すると電力不足が生じる恐れがあることから、大規模DCを建設するための発電所を事業者が自前で用意することを推奨(Bring your Own Power)している。

電力業界関係者A氏は、「従来の料金体系のままでは、アリゾナ州のような系統規模が小さな都市で大きな新規需要が急激に生まれると、既存需要家に過度な負担をかけることになりかねない。こうした懸念から、米国各州で対応が始まっている」と言い、「国内でも早急に議論を始める必要があるのではないか」と問題提起する。

というのも日本も米国と同様に、DCや半導体工場といったデジタル産業の活況に伴う電力需要の増大が予想されているからだ。既にDCの立地が進む千葉県印西、白井両市や台湾の半導体メーカーであるTSMCが進出した熊本県菊陽町、ラピダスの次世代半導体工場の建設が進む北海道千歳市など、局所的な大規模需要に対応するための系統の新設や増強工事が進んでいる。

資源エネルギー庁によると、印西・白井エリアにおけるDCに電力供給するための上位系統の工事に関わる費用は総額2000億円を超える見通しだ。ただし、現行ルールでは原因者であるDC事業者の負担は100億円程度に過ぎないという。

これからの電力需要の増加はDC・半導体といった特定産業によるものであり、省エネや少子高齢化の進展とともに、既存の需要は今後も減っていくことに変わりない。このままでは、負担の公平性という観点で疑問が残る。一方で、デジタル産業が日本の経済成長の原動力となることが期待される以上、こうした大規模需要の要請に合わせた供給力の確保や送変電設備の増強が不可欠であることも事実だ。さまざまな事情を勘案した上で、米国の事例を参考に、費用負担の在り方をどう考えるべきだろうか。

デジタル産業を成長軌道へ 公平性に配慮し環境整備を

エネルギー業界関係者B氏は、「日本でも1957年に、原因者負担の方針に基づき新増設需要に割高な料金を適用する『特別料金制度』が導入されたことがあった」と指摘。「供給原価の増加傾向が緩和されたことから、96年には全エリアで完全廃止されたが、同様の制度を復活させることも考えられる」と持論を展開する。

新電力関係者C氏は、「大規模需要に対応できるのは、大手電力会社か一部の大規模電源を保有する有力新電力に限られている。原因者が明確な需要拡大について、従来の需要と一緒くたに負担を考えるのは適切ではないかもしれない。市場分割のような検討も必要ではないか」との見方だ。

一方で「結局は消費者が最終料金(サービス料金)として費用を負担するのであれば、特別な電気料金を設定する必要はないのではないか」(金融業界関係者)、「エネルギー政策と産業政策の折り合いを付けなければならない問題であり、エネルギー側だけの目線ではベストな答えは出せない」(大手電力関係者)といった声もあり、見解はさまざまなようだ。

前出のA氏は、①大規模需要家を対象とした新たな料金制度(託送料金制度)の創設、②大規模需要の新増設に伴うネットワーク増強への設備投資費用の助成、③国家戦略特区の形成と同エリアのネットワーク増強―といった対応策を提案する。

いずれにしても、デジタル産業を軸に日本経済の成長を果たそうというのであれば、社会インフラとしてDCを構築していかなければならない。電力供給が障壁となって誘致できないということだけはあってはならない。負担の公平性に配慮しつつ、経済成長を軌道に乗せるためのルール整備を急ぐべきだ。