飯倉 穣/エコノミスト

1,財政の行き着く先は

2024年度概算要求が事項要求容認で各府省庁から提出された。今年も過去最大規模を更新する。財政健全化は遠い。報道もあった。「概算要求114兆3852億円 過去最大 さらに膨らむ可能性」(朝日23年9月6日)、「概算要求 目玉変われど 例年似た内容 金額なし80項目 来年度、最大の114兆円」(日経同))

毎年毎年の歳出増は、その恩恵を受ける人には、拍手喝采である。経済成長による国民所得増且つ税収増なら不安もない。ただ23年度予算の歳入は、税収60%、国債31%、やりくり算段9%で、普通国債残高は千兆円超に達している。経財諮問会議は、今が正念場と歳出改革、歳出構造の平時化と言い、絞った公的支出を呼び水に民間投資拡大の取組を強化するという(7月25日)。総理は、各大臣に、既存の予算、制度をゼロベー スで見直す方針に沿った概算要求を要請したが。国債依存度の少ない歳入見合いの概算要求とは縁遠い。 今後訪れそうな財政の行き詰まり(破綻)を念頭に、予想される対処策を考えながら、経済活動主体は行動する時期であろう。それが個人・企業の覚悟を促し、歳出・歳入のあり方を考える機会になる。非常時の財政収支、国債残高処理の過去を考える。

2,財政試算の信頼性は

来年度予算は、引き続き膨張圧力が強い。少子化対策等社会保障費増、防衛費増に加えて、日銀の金融政策(YCC)変更もある。やや長期金利上昇対応で、24年度国債費は、前年比約3兆円増の28兆円を見込む。うち公債利子等は、9兆4千億円と1兆円増である。

輸入物価上昇や人件費等のコストプッシュで物価続騰なら、金融引締めも必要である。当然金利上昇で国債費は増加する。政府の財政試算はどうだろうか。

内閣府の試算(7月25日)によれば、利子支払いは、成長実現ケース(経済成長率名目2.8%、実質1.5%程度、32年度国債残高1198兆円:GDP比156%)で、長期金利3%強なら、32年度公債費38.5兆円(うち金利18.4兆円)と見込む(ベースラインケースは:名目1.2%程度、実質1.0%程度、32年度国債残高1204兆円、GDP比186%、長期金利0.9%、国債費30.2兆円うち金利10兆円)。

GDP比財政収支赤字は、成長実現ケースで、23年度6.4%から32年度2.0%(ベースラインケースで6.4%から2.2%)に低下する楽観的な姿を描く。成長率や歳出抑制・税収増の実現の程度は不確実で、試算は画餅か気休めである。財政はかなり難局に追い込まれていく。

3,相も変わらぬ財政出動の論理

財政出動継続は、今日までの経済環境変化・政策誤謬に基づく国民不満対応の政治的要因が大きい。その論理は様々だが、政治・経済関係者は、ばら撒きによる財政悪化に対し、成長実現やインフレで プライマリーバランスや財政収支改善可能と強弁する。

典型は、デフレ脱却・富の拡大の実現を標榜したアベノミクス路線である。大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略をうたい金融緩和、財政出動、赤字国債発行を行った。宴の後は、国債残高の積上げである。現政権も、それを踏襲する。成長期待か経済水準維持狙いで、公的支出拡大、民間投資増加、水膨れの経済を願う。

国債発行はどうか。30兆円の財政収支赤字で新発国債は30兆円以上、残高1千兆円の借り換え債が多く、毎年の国債発行額は150兆円(20~22年のコロナ下では200兆円前後)に達する。国債の消化はできている。ただ日銀の買い入れ(事実上の引受)で、すでに日銀BS上の国債保有は、600兆円間近(国債残高比57%、23年3月末)である。大丈夫だろうか。

4,家計資産頼り

背景に国内で国債消化なら問題なしという40年間の見方がある。現在国債残高は1027兆円(23年3月末、22年度GDP比183%)である(参考:国・地方合計政府債務残高1255兆円、GDP比224%)。他方家計資産1946兆円(日銀資金循環統計23年3月末)で、うち現預金は1107兆円である。計算上国債引受けで海外資金に依存していないので、国債消化や国債流通で問題が起きても国内対応可能とみる。

それでも不安解消とならない実相がある。将来何らかの事由で為替や物価変動で金利上昇を余儀なくされた場合、財政問題を含めた経済運営はどうなるだろうか

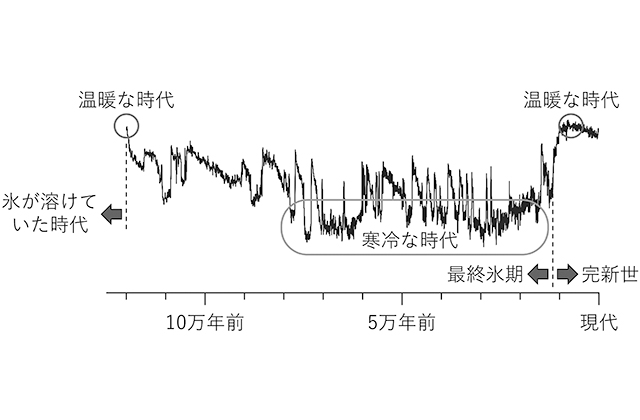

経済学は、将来の事象の展開を予測困難である。過去の事例から推測する以外にない。

5,追い込まれたらどうなるか

二進も三進も行かなくなったときはどうなるか。戦後1945年から46年にかけての財政危機における財政再建計画とその実行がある。渋沢敬三蔵相(渋沢栄一の孫)、山際正道大蔵事務次官、池田隼人主税局長の頃である。個人・企業から1回限りの財産税1000億円の徴収(累進方式税率25~90%)と1000億円国債消却である。2174億円の国債残高(推定GDP比2.5倍程度)を約1270億円にし、国債費を75億円から44億円に減じ、財政の辻褄合わせの一つとした。国民資産の1/4の税額であった(46年国債費込み通常歳出規模見通し130億円程度:45年10月試算)。社会経済秩序の破たん防止・経済再建のため、国民負担で必要な財政収支の均衡(歳出削減・歳入増以上に終戦時の国債等債務処理)を行う。インフレ抑制もお題目になった。

これらの経緯は「昭和経済史」(76年12月)で紹介されている。「インフレ抑制・経済立て直しのため全国民戦死の観念で1000億円の財政税をとる、財産を調べるために新紙幣を発行し旧紙幣と交換する、交換の際預金封鎖断行、軍需企業に補償は行うが、同額の戦時補償特別税も取る」(中村隆英執筆の要約)。軍人の無謀な戦争による過去の出来事で、無茶なことをした結果であり報いである。歴史的なことで76年当時その再現を考える人は皆無だった。

さらに興味のある人は、昔の大蔵省が編纂した力作「昭和財政史終戦から講和まで全20巻」に目を通して欲しい。預金封鎖・新円切り換えで500円生活に至るやるせなさとやむを得なさがわかる。因みに我両親も、家購入の積立貯金を国に取り上げられた。たまにため息まじりで昔を語っていた。

6,警告の書現れる~現実味増す財政不安

今はどうか。経済情勢は千変万化である。低インフレ・超低金利状態から高インフレ局面に移り、金融緩和継続なら円安、金融引き締め強化となれば日銀の財務悪化となる。日銀の国債買い入れ不能となれば、財政運営困難となり、経済は政府債務残高に押しつぶされる。どうすべきか。当然国民負担となる。

河村小百合氏は、その例として前述の戦後日本の苛烈な酷な債務調整を紹介する(「日本銀行 我が国に迫る危機」23年3月)。「財政運営が行き詰まれば最後の調整の痛みは間違いなく国民に及ぶ(同書p212)」。そして「現在金利変動リスクを抱え、開放経済の下で通貨安になった場合、金利の引き上げ、国債の利払いが増加し財政収支は苦しくなる。国債の元利払いの不履行は、民間金融機関の経営破たんの引き金を引き、金融システムの崩壊を避ける道を探すとなる。フローの経済活動に課税するのでなく、資産課税が必要である。預金封鎖先行爾後課税である。そして事前にインフレ状況はわからない」(当方要約)と述べる。つまり現財政状況の改善がなければ、金融的に資本移動規制や国内債務調整が必要となる。

同書は、過去の記憶を呼び起こし、日銀の大胆な金融政策に起因する異常な財政金融状況に危惧の念を抱かせる。国内債務調整を念頭に置くべき事態ということであろう。

7,今後どうするか~事項要求に欠けているもの

安易な経済成長期待政策の誤謬、それを政策的に支えた大胆な金融緩和、機動的な財政出動、国民負担の先送りが招来した現経済財政状況を正視することがまず必要である。加えてこれまでの成長期待の挫折、財政の限界、金融政策の効果を斟酌した反省も重要である。そして破綻の覚悟を前提にどう行動するか。

ある文が浮かぶ。「日本人の欠点は一口にいえば科学的精神の欠如であろう。合理的な思索を蔑視して偏狭な狂信に動いた人々が、日本民族を現在の悲境に導き入れた・・推理力によって確実に認識せられ得ることに対してさえも、やってみなくてはわからないと感ずるのがこの民族の癖である」(和辻哲郎「鎖国」1950年)。

現在は、民族的発想の延長にある。行き着く所まで行ってみようと。この発想で過去太平洋戦争になだれ込んだ。そして戦後の財政破綻時の債務調整の姿である。

科学的精神をもって事象を見れば、いずれ財政破綻で、債務調整は必要となる。その際破たんで資産課税・国債消却の経済政策もありうる。その前でとどまり、健全化を目指すという行動もある。日本人に苦手な志向かもしれない。

いずれ国民負担が来る。必要な1回限りの税額は、国債の日銀引き受け分(家計資産の1/3~1/4)と考えれば、資産課税はわかりやすい。資産課税に必要な個人資産情報は、現状、デジタル化、マイナンバー制度で明確に把握されている。不動産等の資産情報もある。納税者、課税財産、評価方法、税率等の課税要件の特定は、容易である。そして高率の累進税とすれば、資産格差の解消になる。覚悟があれば、一事象に過ぎない。 来年度概算要求に求められることは、事項要求で債務整理委員会の設置ではなかろうか。

【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。