昨年3月、「侍ジャパン」のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)優勝に日本中が沸いた。フロリダ州マイアミで行われた準決勝、決勝とも先制点を許しながらの逆転劇。手に汗握る展開の中で、困難に立ち向かうチームの気迫、技、そして粘り強さは、多くの人々に感銘を与えた。

原油価格が高騰する時、日本に期待されるのは、あの「侍ジャパン」のような姿勢だ。現実が厳しくとも決して逃げず、これと格闘する中で技を磨き、自らを強靭化して局面を打開。最後は逆転サヨナラ勝ち、といった展開だ。これは決して言葉の遊びではない。事実、日本が経済大国として台頭したのは、1970年代の2次にわたる石油危機を潜り抜けてからだ。良質・低燃費の小型車を開発して世界の自動車市場を席巻し、また従来の資源・エネルギー集約的な素材・重化学工業から電機・電子工業を中心とする組み立て産業へ、さらにはサービス産業へと、石油危機を梃子に産業構造の転換までも遂げた。

70年度から80年度にかけて、日本の原油輸入単価は11倍、総額では実に14倍も上昇した(注1)。また80年度、原油は日本の総輸入の36%を占めていた(2022年度は11%)。これほどに強烈な衝撃を受けても、それを克服する突破口を切り拓き、その道筋を示してきたのが日本だ。2000年代半ば以降の油価上昇期にも、日本はハイブリッド車の普及を加速させ、資源高を消費側の技術革新によって積極的に克服する姿勢を見せた。

しかし今回はどうだ。2022年1月末以降続いている燃料油価格補助金は、いわばWBC準決勝でメキシコに3点先取されたところで、「負担に耐えられない」と白旗を上げ、不戦敗を宣言して退場してしまったようなものだ。「侍ジャパンはどこへ行った?」と観客(世界)は唖然とする他ない。

燃料油価格補助金は日本を弱体化させる。 以下、考えてみよう。

◆対処すべき問題は何か?

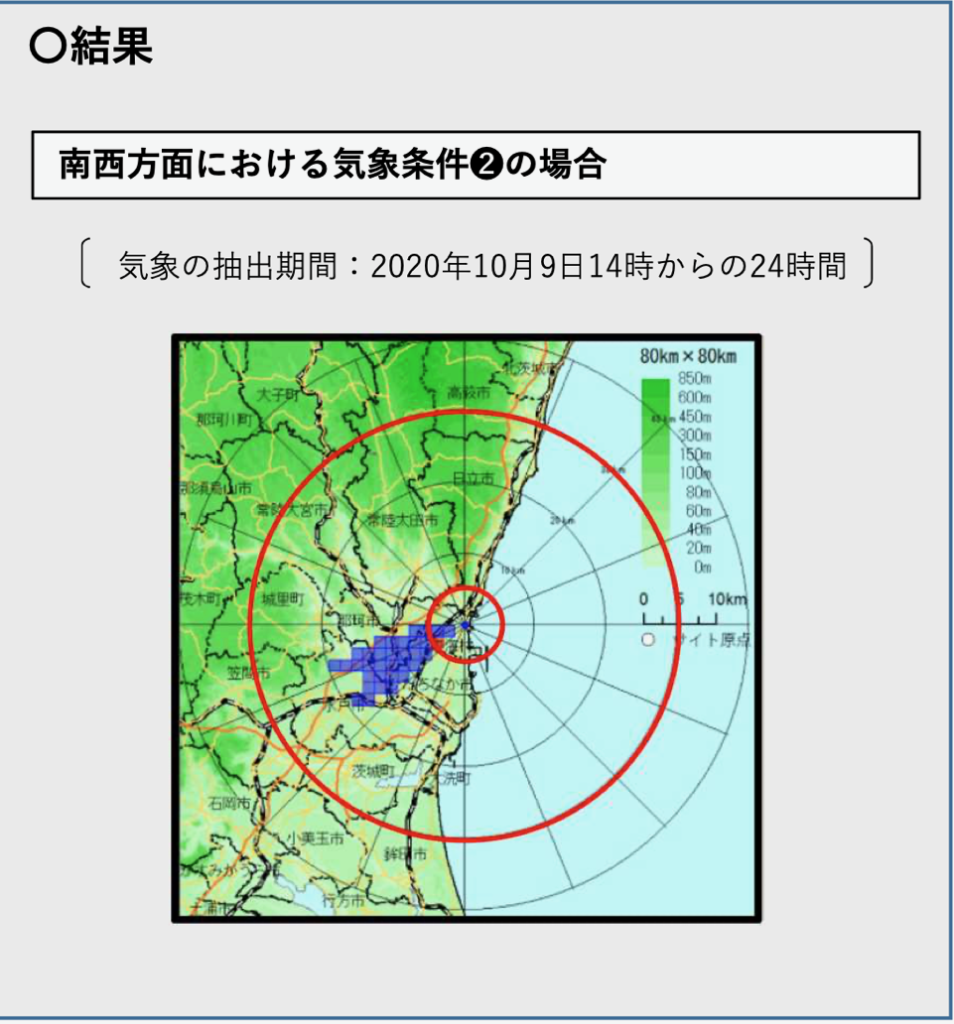

「燃料油価格高騰」とは、日本が産油国に支払う原油代金の高さ、の問題である。原油代金は、ドル建ての原油価格と、円の対ドル為替レートに分解できる。図1は22年1月以降の原油輸入単価(円/ℓ)の上昇を円安とそれを除く(ドル建価格上昇)効果とに分けて示している。基準となる22年1月の輸入単価はバレル当たり約80ドル、為替は1ドル約115円。「円安効果」は、各月の為替レートがこの115円で一定であった場合と比べての増分である。すると22年10月以降、原油輸入価格上昇の半分以上は円安によることが分かる。特に23年1~11月では、円安の寄与度は平均75%となり、「原油高」の大半は円安の結果だった(注2)。

この問題に日本が取るべき対応は、原油高を梃子とする一層の省・脱石油の促進、換言すれば石油生産性(石油消費単位あたりの経済・社会活動)の向上であり、これによりドル建て原油価格に下方圧力を、円・ドル為替レートに上方圧力を加えることである。

補助金は、原油輸入額抑制への誘因を削ぎ、対処すべき問題をむしろ悪化させる。「脱炭素化への逆行」云々以前に、根本的に誤っているのは、問題自体から逃避する姿勢 なのである。

◆ガソリン価格上限はインドの平均価格並み

燃料油価格の「激変緩和事業」は22年1月末から実施されている。当初はその名の通り、期間は同年3月末までと時限的、また支給単価上限も1ℓ当たり5円の緩和措置だった。しかし、ロシアの対ウクライナ侵略開始後、3月4日「原油価格高騰に対する緊急対策」さらに4月26日「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、基準価格は同168円で固定、支給上限は同35円に引き上げられる。以来、時限的緩和の性格は消え、小売価格を一定水準に抑え込む「継続的な価格操作事業」 に変容した。このとき22年9月末まで延ばされた期限は、その後さらに4回延長され、今のところ24年4月末である。

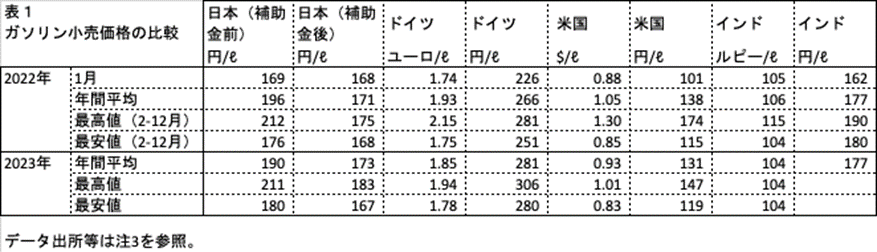

表1は日本のガソリン小売価格をドイツ、米国及びインドと比較している。ウクライナ危機以前の22年1月を基準とすると、22年の平均価格はドイツ(ユーロ/ℓ)で11%、米国($/ℓ)で20%弱上昇。これが日本(補助金後)はわずか1%強である。価格変動が打ち消されたのが分かる。円換算すれば、同年の最高値(月間平均)はドイツ281円、米国174円(注3)。米国の場合、乗用車1台当たりのガソリン消費量は日本の2倍半以上だから、日本の感覚に直せば400円超と言っても大過無かろう。対して日本の最高値は175円。これはインドの平均価格177円をも下回っている。

22年10月「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」では補助を23年6月以降に25円から段階的に縮小して9月末に打ち切るとしていた。しかし8月にガソリン価格が180円台に乗った後、政府は「新たな激変緩和措置」を9月7日から開始、これを23年11月「デフレ完全脱却のための総合経済対策」で24年4月まで延長した。この「新たな」措置では、ガソリン価格の上限を175円程度とする明瞭な目標値が置かれ(基準価格168円+非補助限度5分2 (185-168)=175円)、これに沿って補助金が支給される。この上限は、やはりインドの23年平均価格 177円を下回る。ちなみにインドの1人当たり名目国民所得は日本の1割に満たない。

こうして22年2月以来、日本の国内燃料油価格は国際市場の変動から遮断され、「仮想現実」と化して下位安定した。実質的に公定となったその価格水準は、「物価高から国民生活を守る」を旗印に、漠然とした「国民の実感」に基づく政府の裁量に委ねられている。

◆原油代金の2割を納税者が 立替え

燃料油価格補助金の予算計上総額は21年度以降約6.4兆円に上る。会計検査院・令和4年度決算検査報告によれば、激変緩和対策開始から23年3月までの補助金交付額は、計2.99兆円。一方、22年2月から23年3月までの期間、日本の原油輸入総額は計15.5兆円だった。すなわちこの期間、実質的に、政府は日本の輸入原油の約2割を産油国から国際価格で購入し、円安による値上がり分も含め、全て無料で国内石油会社に提供。これを石油会社が小売業者を通じて消費者に還元した形だ(注4)。

結局のところ、政府補助金の原資は税金だから、これは納税者から消費者への所得移転となる。消費者としての国民は、輸入原油2割相当分の無料化 という、大安売りを享受した。しかし最終的にその無料化の費用を支払うのは、納税者としての国民である。それが将来の増税、あるいは納税の対価である公共サービスの劣化など、どのような形を取るにせよ、納税者が負担することに変わりない。

23年3月までに3兆円。24年4月までに、もし予算を使い切れば、計6兆円超。この巨額の国税を使って、1バレルの石油生産能力、1カ所の高速充電施設、1台の自動運転車も増えない。増えるのは、既に1200兆円を超える国の借金と、石油燃焼後の温暖化ガスくらいのものだ。そして課題である省・脱石油への動きは、むしろ低価格によって阻害される。財政負担を増しつつ、石油高価格への耐性を弱めるこの政策は、将来の日本を弱体化させる。

〈下〉に続く。

石油アナリスト 小山正篤

(注1)資源エネルギー庁「エネルギー白書2023」、図・第 213-1-8 (https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2023/html/2-1-3.html)。

(注2)石油連盟「統計資料リスト03. 原油・石油製品輸入金額」(https://www.paj.gr.jp/statis/statis)を参照。

(注3)表1ではレギュラー・ガソリン小売価格の月間平均値をまず求めた上で、その年間平均、最高値、最安値を示す。ドイツ、米国、インドの円貨表記の最高・最安値は、現地通貨での最高・最安値をそれぞれ当該月の為替レートで換算したもの。データの出所は以下の通り。

日本:資源エネルギー庁「燃料油価格激変緩和補助金」(https://nenryo-gekihenkanwa.jp/)。

ドイツ:European Commission, Weekly Oil Bulletin (https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en#price-developments).

米国:U. S. Energy Information Administration, Weekly Retail Gasoline and Diesel Prices ( https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_gnd_dcus_nus_w.htm).

インド:International Energy Agency, OECD Energy Prices and Taxes.

為替レート:台湾中央銀行統計(https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-520-36599-75987-1.html)など。

(注4)ただし会計検査院は2022年2月から2023年3月までの期間に、補助金交付額と実際のガソリン価格抑制額との間に101億余円の差があり、その分は消費者に還元されなかったと指摘している。会計検査院「令和4年度決算検査報告の本文」、633-658頁(https://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/index.html)を参照。