九州というと、どのようなイメージがあるだろうか。

五つの県ごとに県民性も特徴的も違うが、東京に長く暮らす筆者には、「豪快さ」「先見性」「外国に開かれた」「開明さ」の印象がある。そして、今のビジネスパーソン各所で「九州の電気が安い」という点を話題にしている。その特徴によって、現実の経済が動き始めている。

◆原子力活用し料金を据え置き

正確にいうと、九州電力の電気が安くなったのではなく。他の電力会社が値上げをする中で、九州電力が据え置いていることで、相対的な割安感が出ている。これが長期化しそうだ。この数カ月、九州、中部、関西を除く大手電力7社が値上げ申請に踏み切った。その結果、2023年度は九州の電気料金が家庭・業務向けでも、産業向けでも最も安くなる見込みだ。

九州電力は産業用電力(高圧)の料金を1㎾時当たり10~12円にしている。現時点でのそれは関電で14~15円、東電で15~16円だ。東電は値上げによって20円近くになる見込みだ。九州電の産業向け料金が東京や他地域の6割程度になれば、製造業にとって九州は魅力的な立地場所になる。この差は、原子力発電の活用の違いによるものだ。

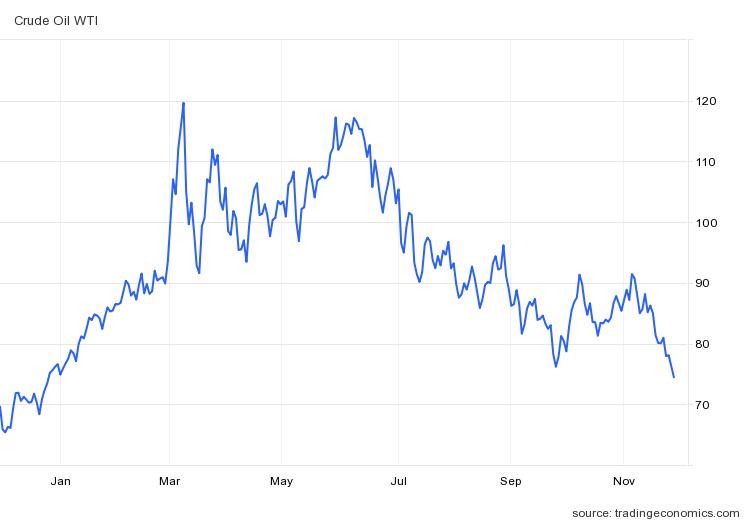

電力各社は、ウクライナ戦争後の化石燃料価格の高止まり、原子力発電所の稼働の遅れ、円安などを背景に決算が軒並み悪化した。大手電力会社は支出の4~5割を、火力発電の燃料費が占めるという他産業にない企業構造となっている。急激な化石燃料の値上がりは、経営努力でなかなかカバーできない。九州も22年度の収益は黒字を保つものの、減益見通しの厳しい状況だ。それでも原発の稼働が通常に戻る見通しであることから値上げには動かなかった。

◆いち早く原発をフル稼働、価格に影響

九州電は現状で四つの稼働可能原発を持つ。玄海原発3号機(118万kW)が2022年12月に発電を再開した。川内原発1、2号機(各89万kW)は運転しており、玄海4号機(118万kW)も今年2月には稼働を始める見通しだ。玄海1、2号機は廃炉にしたため同社は原発4基体制だが、それらが活用される。

東京電力の福島第一原発事故の後に、原子力規制体制の見直しと過剰規制、審査体制の混乱で、原子力発電の稼働が遅れた。九州電力は、行政に抵抗せず、言うとおりにして早期再稼働を進めた。規制当局の政策がおかしかったので、九州電力の対応は変だと当時の私は思った。しかし経営は結果が全てだ。今の稼働の状況を見ると、九州電力の対応は正しかったと言える。一方で反原発派の妨害に対して、同社も立地自治体も右往左往せず、粛々と再稼働の手続きを進めた。この結果は、電気料金に効いてくる。

九州での電力の安さが半導体工場建設の一因

熊本県では半導体生産の世界最大手TSMC(台湾積体電路製造)の工場建設が進む。同社は日本国内で熊本県内を候補に、もう一つの工場の建設を検討している。またソニーも同県内に昨年6月に半導体の新工場を建設し、もう一つの建設を同県内で検討している。半導体が世界中で不足しているが、この経済環境で再び日本が生産拠点として注目されている。

半導体は安定・廉価な電力供給を必要とする。熊本は豊富できれいな地下水があり、県などとの協力、九州大と熊本大などの地元大学と半導体産業が協力して工学系の人材を供給するなどの取り組みを重ね、1970年代から半導体工場が集積していた。そうした背景が半導体工場新設の背景にある。蒲島郁夫知事は1月に台湾のTSMCを訪問し、トップセールスで第二工場建設の検討を依頼し、県のできる協力を行うことを申し入れている。

しかし、それに加えて両社の決定には、安定的に供給され、安い、九州電力の電気が一因となっただろう。

ある家電事業を縮小し、海外生産を増やしているメーカーの幹部に昨年末に取材した。関西と関東に工場があるものの「電力の値段が高いため、関東の工場に海外から生産を戻せない」と話していた。

◆九州人は利益をたっぷり出し、モデルケースを作ってほしい

原子力・エネルギー政策に関しては、福島原発事故の後で、感情的な反発が渦巻いて、政争の道具にもなってしまった。先ほど述べたように、九州人の開明性が、この問題に冷静な対応をもたらしたのかもしれない。他電力の原子力発電の稼働が遅れがちなために、この九州電力の料金の相対的な安さは、10年単位の長期にわたって続きそうだ。

他地域の企業やビジネスパーソンにはうらやましい状況だが、九州の人々は、この電力の利点を大いに活用して日本経済を引っ張ってほしい。そして電力を巡る冷静な議論を促す成功例を作ることを期待したい。