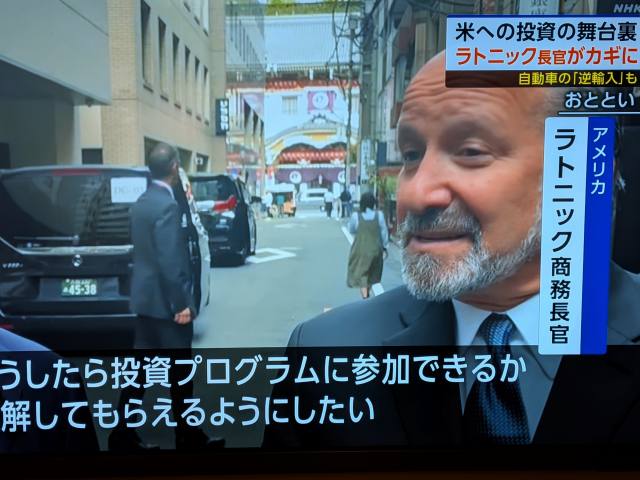

10月28日に都内で行われた日米首脳会談では、7月の日米関税合意の確実な履行で合意した。日米両政府は関税合意の5500億ドル(約84兆円)の対米投資について、候補となる企業や事業内容をまとめた「共同ファクトシート」を発表。小型モジュール炉(SMR)や直流高圧送電(HVDC)、変電設備など、エネルギー分野の投資が多く網羅された。

日米関税交渉で日本は、関税引き下げとの「ディール」で米国に約80兆円の投資を約束した。しかしスピード感などを優先し、正式な合意文書は結ばれておらず、具体的な中身は不明確だった。日本国内からは「文書がないことで、日米間の解釈の違いが将来的な摩擦の火種になる」(立憲民主党の野田佳彦代表)といった懸念の声が挙がっていた。ちなみに「80兆円」と言っても、日本側の説明では、企業が米国に投資する額ではなく、JBIC(国際協力銀行)やNEXI(日本貿易保険)を通じた日本企業への対米投資支援の「枠」を指す。

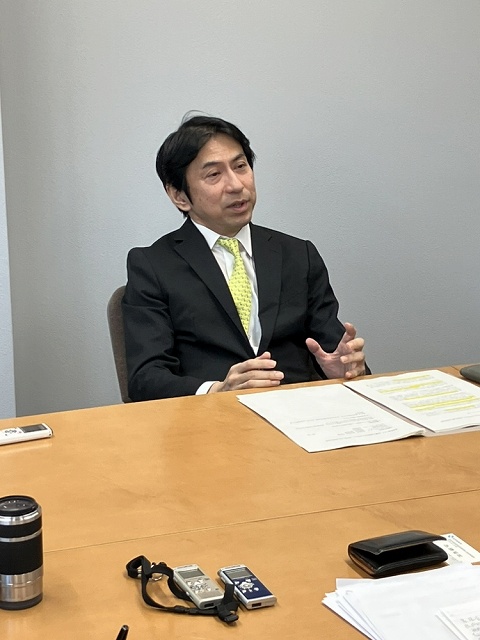

日米両政府は最終的に今回のファクトシート発表に至ったが、その名の通り正式な合意文書ではなく、確定していない内容も多い。野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏はコラムで「投資計画が日本にとって不平等なものであり、それが日本の国益を損ねていないかについては、今後もしっかりと検証を続けていく必要がある」との見方を示した。一方で、原子力分野など日本で投資が遅れている分野は、米国案件がサプライチェーンの維持・強化につながる可能性がある。

共同ファクトシートは次の通り。

<日米間の投資に関する共同ファクトシート>

今般のトランプ大統領の訪日に際し、日米両政府は、日米両国の企業が、次の分野におけるプロジェクト組成に関心を有していることを歓迎した。

1.エネルギー

・ウェスチングハウス

AP1000 原子炉およびSMR の建設。三菱重工業、東芝や IHI など日本企業の関与を検討。【最大 1000 億ドル】

・GE ベルノバ日立

SMR(BWRX-300)の建設。日立 GE ベルノバなどの日本企業の関与を検討。【最大 1000 億ドル】

・ベクテル

重要な中核施設への信頼性の高いエネルギー供給をサポートする発電所、変電所、送電システムなどの大規模な電力および産業インフラにおいて、プロジェクト管理、エンジニアリング、調達、建設サービスを提供。日本企業の関与を検討。【最大 250 億ドル】

・キーウィット

エンジニアリング、調達、建設サービスを提供。日本企業の関与を検討。【最大 250 億ドル】

・GE ベルノバ

ガスタービン、蒸気タービン、発電機などの大型電力機器を、送電網の電化および安定化システム(重要な中核施設向けのHVDCや変電所ソリューションを含む)に供給。日本企業の関与を検討。【最大 250億ドル】

・ソフトバンクグループ

大規模電力インフラ構築のための仕様、設計、調達、組立、統合、運用、メンテナンスを設計・開発。【最大 250 億ドル】

・キャリア

電力インフラに不可欠な冷却装置、空調システム、冷却液配分ユニットを含む熱冷却システムおよびソリューションの供給。日本企業の関与を検討。【最大 200 億ドル】

・キンダー・モーガン

天然ガス送電およびその他の電力インフラサービスを提供。日本企業の関与を検討。【最大 70 億ドル】

2.AI向け電源開発

・ニュースケール/ENTRA1 エナジー

AI 向けの電源開発(ガス火力、原子力)を検討。

3.AIインフラの強化

・東芝

ビジネス・技術等の諸条件における合意を前提に、電力モジュール、データセンター用変圧器、変圧器などの変電設備機器の供給及び米国におけるサプライチェーンの強化を目指す。

・日立製作所

HVDCの送電設備および変電設備、データセンター向けトランスフォーマーを含む電力インフラの供給およびサプライチェーンの強化。

・三菱電機

データセンター向け発電に関するシステム(例えば発電機、送配電システムなど)、およびデータセンター機器(例えば UPS、チラー〈IT Cooling〉)、受変電システム、非常用発電機など)の供給及び米国におけるサプライチェーンの強化。【最大 300 億ドル】

・フジクラ

光ファイバーケーブルの供給。

・TDK

AI インフラに不可欠な先端電子部品、パワーモジュールの供給及び米国におけるサプライチェーンの強化を目指す。

・村田製作所

高品質な多層セラミックコンデンサ(MLCC)、インダクタ、EMI 抑制フィルタなど、先進的な電子部品を提供し、また、リチウムイオン電池における専門技術を活かし、バックアップ電源およびエネルギー貯蔵システム(以下「ESS」)向けバッテリーモジュールの開発を進めており、バックアップ電源およびESS 向け製品(AC-DC/DC-DC コンバータモジュール、リチウムイオン製品、バッテリーモジュール)、先進電子部品の供給及び米国におけるサプライチェーンの強化を目指す【最大 150 億ドル】

・パナソニック

エネルギー貯蔵システム(ESS)、その他電子機器・電子部品の供給及び米国におけるサプライチェーンの強化。【最大 150 億ドル】

4.重要鉱物など

・ファルコン・カッパー

米国西部に位置する銅製錬・精錬施設の建設。日本のサプライヤーやオフテイカーによる関与を検討。【20 億ドル】

・カーボン・ホールディングス

グリーンフィールドのアンモニア及び尿素肥料施設の建設。日本のサプライヤーやオフテイカーによる関与を検討。【最大 30 億ドル】

・エレメントシックス・ホールディングス

高圧・高温によるダイヤモンド砥粒製造施設の建設。日本のサプライヤーやオフテイカーによる関与を検討。【5 億ドル】

・マックスエナジー

載貨重量 10 万tクラスの原油タンカーに対応するための浚渫・拡幅を含む、米国南部の船舶航路改善プロジェクトの完了。アメリカの原油の輸出を促進。日本のサプライヤーやオフテイカーによる関与を検討。【6 億ドル】

・ミトラケム

リチウム鉄リン酸塩の生産施設を建設。日本のサプライヤーやオフテイカーによる関与を検討。【3.5 億ドル】

日米両政府は、9月4日に日米両国が署名を行った5500億米ドルの戦略的投資に関する了解覚書の対象となる案件も含め、今後、日米両国のサプライチェーン強靱化に資する様々なビジネス上の取組が推進されることについて、強い期待を表明した。