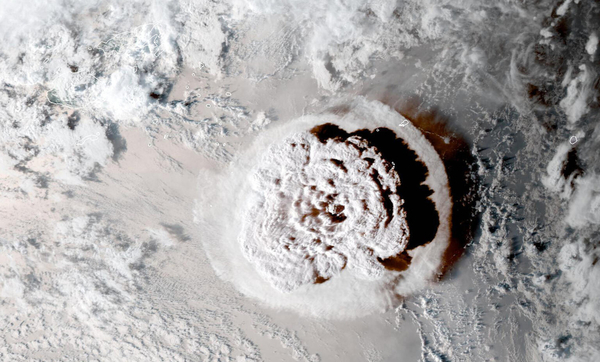

菅直人、小泉純一郎の両元首相が1月27日、東京の外国人記者クラブで記者会見を行い、E Uの委員長にE Uタクソノミー問題で原子力を「クリーン電力」としないように求める書簡を5人の元首相が連名で送ったと発表した。この書簡は特に話題にならず、外国メディアも調べる限り報道で伝えなかったが、その書簡の中で「子供が甲状腺がんに苦しんでいる」と記した。その点で批判が広がっている。

◆避難措置を決定した菅直人氏が、その措置を批判

この書簡は、菅、小泉、鳩山由紀夫、細川護煕、村山富市の5氏が署名。書簡は「原自連」(原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟)が公開している。この団体は、反原発運動で知られる河合弘之弁護士が幹事長という肩書きで関わり、元首相5氏らのエネルギー活動の窓口になっている。反原発と再エネの政治ロビー活動を行うエネルギー関係者が言うところの「四谷グループ」の一つだ。

EUタクソノミーは欧州委員会主導で投資などの経済活動の指針を定めようという動きだ。その中で地球温暖化対策のために、二酸化炭素を出さない原子力発電をクリーン電源の一つとする提案が1月末に出て、E U加盟国で議論が行われている。ドイツなどが反対しているが、これは取り入れられる見込みだ。

E Uの動きに世界的に原子力推進、活用派は勢いづき、反原発を唱える人たちは批判している。元首相らも、政治団体と協力して抵抗しようとしたのだろうが、自らへの批判の方が大きくなってしまった。元首相らは自らのホームページやS N Sで積極的に告知していないので、首相らよりも政治グループが主導したものだろう。

書簡には次のように書かれている。「私たちはこの10年間、福島での未曾有の悲劇と汚染を目の当たりにしてきました。何十万人という人々が故郷を追われ、広大な農地と牧場が汚染されました。貯蔵不可能な量の汚染水は今も増え続け、多くの子供たちが甲状腺がんに苦しみ、莫大な国富が消え去りました。」

文章はわずかだが、その認識は問題だ。福島原発事故と甲状腺がんの発症には、因果関係が証明されていないし、その可能性は低い。福島での負担は、科学的な根拠のない過剰な措置が行われた面がある。書簡に署名した菅直人氏は、原発事故時点での首相で、こうした避難措置の決定に関わった。

◆福島に原発事故による甲状腺がんの被害はない

そしてこの書簡での甲状腺をめぐる認識はおかしい。福島で原発事故による甲状腺がんは増えていない。それどころか、そうした説を流すことは福島に対する風評被害を広げかねない。

原発事故時に放出する放射性ヨウ素は、のどの甲状腺に沈着しやすく、がんを発症する恐れがある。ただし甲状腺がんには生涯にわたって健康に影響しない潜在がんも多い。福島では事故後に、甲状腺がんの診断を行いそのがんが多く見つかった。これは過剰診断で、発見数が増えたものと推定されている。

放射線医科学の専門家などからなる国連放射線影響科学委員会が、今年3月に公表した福島原発事故を受けた住民の健康影響に関する2020年版の調査報告書では、福島県内で発症した甲状腺がんについて被曝が原因ではないとの見解を示している。

福島県の県民健康調査の検討委員会も2020年6月、事故当時18歳以下だった県内全ての子供を対象に実施した甲状腺検査の結果について「現時点において、甲状腺がんと放射線被ばくの関連は認められない」と報告している。

これを受けて日本政府も動き、山口壮 環境大臣は2月1日、5人の元首相に対し、福島県内の子どもへの放射線の健康影響について誤った情報を広めているとして、抗議する書簡を送ったと発表した。書簡は一般公開されていない。報道によれば山口氏は書簡で、福島県が実施している検査で見つかった甲状腺がんの症例について「専門家会議により、現時点では放射線の影響とは考えにくいという評価がなされている」と指摘。その上で、元首相らの声明の表現は「差別や偏見につながる恐れがあり、適切でない」とした。

さらに岸田文雄首相は2日の衆議院予算委員会で、この首相経験者の書簡についていわれのない差別や偏見を助長することが懸念されるものであり、適切ではない」と述べた。日本維新の会の足立康史氏への答弁。

宮城の村井嘉浩県知事は1月31日の会見で「科学的根拠に基づき情報を発信していくべきだ。首相経験者の影響力は大きい。なぜそのようなことをされるのか」と批判した。

言うまでもなく、これは日本政府や国際機関の考えが正しい。

◆批判一色、世論が冷静になりつつある証拠か

そして政治家としての責任も大きい。

細野豪志元環境大臣は産経新聞の取材に、「さらっと(書簡に)書くような軽い問題ではない。10年の経緯を知らずに科学的事実に反する行為はあまりに配慮がない」と指摘した上で、「菅氏は首相として(福島原発の被災者の)避難範囲を決めた当事者だ。当時の不適切な判断で甲状腺がんになるならば、本人の責任も大きい。自らの政治責任をどう考えているのか」と語っている。その通りだろう。

原子力問題では、以前から、事実やデータをより、恐怖など感情に基づく議論が行われがちだった。東電の福島原発事故以降5年ほどは、パニックと呼べるような感情的な議論が行われ、さらに事実や科学的知見が省みられなかった。それが福島の復興、放射能防護、エネルギー政策全般に影を落とした。科学的に許容されるべき限度より過剰な対策や原発ゼロなどの対応が行われた。そうした日本政府の意思決定の問題点を放置したまま現在に至っている。

元首相らがこのような文章に署名し、世界に誤った情報を拡散しようとしているのは、明らかにおかしい。そして彼らが、首相という重要な職務を、必要最小限の科学的知識もなく遂行していたことを示すものだ。暗澹たる思いにとらわれる。特に菅直人氏は今でも現職の衆議院議員だが、最近、維新の政治家らを「ヒトラー」などと発言した。発言と行動が過激になっているが、政策づくりなどの政治的な実績は最近ほとんどない。目立ちたいのだろうか。しかし、国民には迷惑だ。

救いは、ネット上を見ると、彼ら5人を擁護する声がほとんどなく、「おかしい」との批判一色である点だ。原発事故、原子力とエネルギーを見ると、世論の大勢はおちつき、合理的判断を下せるようになっているようだ。