卸市場依存で経営難に陥った新電力を国が救済すべきかどうか――。昨年来の電力不足を引き金にした日本卸電力取引所(JEPX)のスポット価格高騰問題への対応を巡り、大きな論争が巻き起こっている。その構図を見ると、大きく三つのグループに分かれそうだ。

一つは、「取引市場とはそもそも価格が乱高下するもの。損が発生した事業者は経営戦略のミス、自己責任であり、国が安易に救済すべきではない」とするグループ(救済反対派)。二つ目は、「スポット高騰は電力システム設計の問題に起因するため、国が中心となって制度見直しなどの対策措置を講じるべきだ」とするグループ(制度見直し派)。そして、三つ目が「今回の事態は、制度の欠陥、市場の失敗、想定外の大寒波など複合要因によって発生した“災害”。ここで経営破綻する中小新電力が続出すると、自由化政策や再エネ政策への影響も出かねないため救済措置が必要だ」とするグループ(救済要望派)だ。

もちろん、実際はそこまで単純な構図ではなく、反対派、要望派のいずれにも見直し派が混在していたり、一連の市場高騰を「人災」と指摘する向きがあったり、制度問題でもさまざまな論点が浮上したりしているが、こと「新電力を国が救済すべきか」との争点では賛成、反対両派の主張が真っ向からぶつかっている状況だ。SNS上ではもはや泥仕合の様相と言っていい。

優勢なのは、救済反対派だ。「戦略を誤って経営難に陥った新電力は速やかに市場から退出すべし」「こうした事態が起こり得るのが自由化の世界。いざ危うくなったら国の救済に頼るのは筋が違う」「マーケットで大損を出した事業者を国が救済するなど、世界的にも例がない」などと正論を展開しつつ、これまでの電力自由化が大手電力の市場支配力弱体化や新規参入者の優遇といった非対称規制の観点で進められてきたことへの反動もあるのか、支援要望に動く新電力を痛烈に批判している。もともと情報量・知識量・経験値のいずれにも長ける電力のプロが多いだけに、説得力があるのも事実だ。

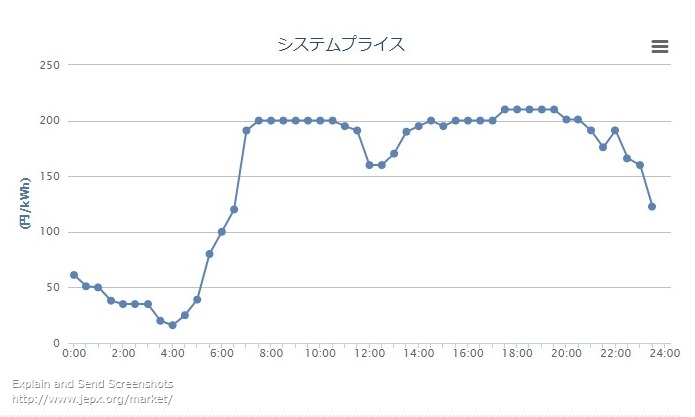

これに対し、支援を求める新電力側は、「大手電力と中小新電力では、燃料情報一つとっても情報の非対称性があるほか、資金力にも大きな格差があり、圧倒的に不利な立場。有事対応力を同列に語ることはできない」「卸市場が一時的なスパイクではなく、超高値状態が数週間にわたって持続しているのはおかしい。大手電力の発電部門による玉出し抑制のような市場操作が行われているのではないか」などと訴えるものの、市場の論理の前に劣勢は否めない。とはいえ、今回の高騰が起きた要因として市場の欠陥や制度設計上の問題を指摘する向きは多く、制度改善策を通じての追加的救済措置は考えられる話だ。