【羅針盤】井上裕史/三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 脱炭素ソリューショングループリーダー

需要側から見た理想のエネルギーは、四つのキーワードで表現することができる。分散化されたエネルギー需給の資源を適切にマネジメントすることが重要である。

三菱総研では独自の視点で2050年のエネルギービジョンを検討し、『三菱総研が描く 50年エネルギービジョン 』として書籍を刊行した。

今回を含め3回に分けてこの書籍の内容を紹介する。第1回では、日本のエネルギーが今、直面する課題を正しく認識しつつ、三菱総研が考える50年のエネルギーシステムを紹介したい。

日本のエネルギーが直面 多様化・複雑化する課題

日本のエネルギーが今、直面している課題は多様化・複雑化している。ここでは五つの観点で、50年に向けて向き合うべき課題を確認したい。

①脱炭素化=19年6月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」では、最終到達点として「脱炭素社会」を掲げている。脱炭素社会とは、温室効果ガスの排出に関し、排出量から吸収量や貯留量を差し引いた正味では排出がゼロ以下である状態が持続されている社会と考えられる。こうした社会を実現すると、ほとんどの分野で化石燃料の利用はできないと見るべきだろう。

②少子高齢化=わが国は今後、過去に例のない、極めて急激なスピードでの少子高齢化に直面する。特に地方での急激な人口減少は、エネルギー需要構造に大きな変化を与えるだけでなく、エネルギーインフラの維持管理を難しくさせる可能性がある。

③インフラ危機=エネルギーインフラに限らず、多くの社会インフラは高度経済成長期に整備されたものが多く、近年老朽化が懸念されている。さらに、大規模災害に伴うインフラの大きな損傷が問題となっている。気候変動により自然災害の影響は拡大する恐れもあり、50年のエネルギーインフラには、こうした厳しさを増す大規模災害リスクに対するレジリエンスを備えなければならない。

④中東問題=わが国は石油をはじめとする化石燃料の多くを、政情の不安定な中東から輸入している。コロナ禍で原油先物価格がマイナスになるなど、エネルギー資源を巡る状況にも大きな変化が見られたが、エネルギー源を特定地域に依存することがリスクであることは間違いない。

長期的には、再生可能エネルギーを中心とする国産エネルギーを増やすこと、輸入資源の一地域への依存を回避することの必要性は変わらないだろう。

⑤デジタル技術=近年のデジタル技術の進展は著しく、エネルギー業界でもさらなる活用の余地は大きい。50年に向けては、エネルギー供給設備が個別分散化するとともに、エネルギーの供給者と消費者が柔軟に双方向化していくと考えられる。こうした中で、全体として効率的なエネルギー需給の仕組みを確保するためには、デジタルプラットフォームの存在が欠かせないだろう。

ここでは50年やその先に向けて、理想のエネルギーについて考えてみたい。エネルギー政策では、安全性の確保を大前提とし、供給安定性、環境適合性、経済性という3項目を確保することが求められ、これを3E+Sと称して基本的視点とされている。現状、単一のエネルギーで三つのEを同時に確保することは難しく、多様なエネルギー資源をバランスよく利用することが求められている。

こうした3E+Sの考え方は、従来供給側の視点として語られることが多いが、ここではエネルギーを利用する一般の需要家視点から、理想のエネルギーを規定してみたい。具体的には、需要家が理想とするエネルギーについて、四つのキーワードで表現したい。それは「ストレスフリー」「持続可能性」「選択可能」「説明性」である。

①ストレスフリー=通常、エネルギーを利用する需要家がストレスを感じることは多くないと思われるが、例えば、エネルギー価格の上昇、煩雑な利用手続き、利用量制約などはストレスに感じるだろう。需要家から見た理想のエネルギーというのは、このような利用に伴う負担感やストレスから解放されていることが望ましい。

②持続可能性=地球温暖化対策をはじめとする環境問題への対応は社会的な命題であって、需要家としては必須のキーワードであろう。原子力であれば、使用済み燃料の最終処分までクリアになってこそ持続可能であり、再エネでもライフサイクル全体で環境負荷を抑えることが求められる。

③選択可能=電力・ガスの小売り全面自由化によって、需要家には複数の選択肢が示されるになった。現状は選択可能なメニューは限定的であるが、将来は需要家の価値観に応じて多様なメニューが提示されるだろう。電力であれば発電の種類に加え、産地指定という考え方も選択肢に挙がるだろう。

④説明性=今後は、需要家が多様な価値観のもとで自らが消費するエネルギーを選択するようになるだろう。その際、自らが選んだエネルギーがどのような性質のものであるか、一定の根拠をもって説明できることが必要だろう。

エネルギーシステムの要点 供給・需要・運用で変革を

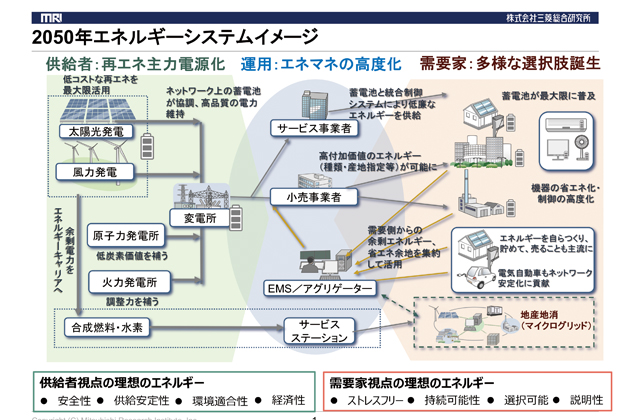

需要家目線を取り入れて検討した理想のエネルギー社会を念頭に、脱炭素化社会の実現や、その他課題に対応するエネルギー需給の姿を考えると、50年のエネルギーシステムの要点は次の3点に集約される。

①供給側では再エネが主力電源となっている。

②需要側では、エネルギーの電化が進展しつつ、多様な選択肢が用意されている。

③分散化されたリソースが適切にマネジメントされ、エネルギーシステムを支えている。

50年の理想のエネルギーシステム構築のためには、供給側と需要側、それをつなぐ運用面それぞれに変革が求められるだろう。

50年エネルギーシステムイメージ

いのうえ・ゆうし 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了、三菱総合研究所に入社。経済産業省資源エネルギー庁出向を経て、2005年から現職。