都市ガス事業は、安定供給を支えながら日本や世界の産業を発展させてきた。過去の経験や蓄積から業界は何を学び、どのように次代につなげるべきか。

【出席者】

司会=橘川武郎/国際大学大学院国際経営学研究科教授

広瀬道明/東京ガス取締役会長

柳井 準/三菱商事顧問

橘川(司会) 都市ガス事業の歴史を振り返ると、いくつかの転機を乗り越えてきたと思っています。まずは1872年に横浜の馬車道通りにガス灯がともります。しかし、ガス灯は電球に、その座を奪われます。太平洋戦争後、エネルギーの主役は石炭になりましたが、50年代の終わりごろからエネルギー流体革命が起こり、石油の時代がきます。ところが大気汚染対策という環境規制のニーズから、1969年11月、米国アラスカ州からLNGを積んだポーラアラスカ号が東京ガスの根岸工場に到着した。ここからクリーンエネルギーのLNG時代が始まります。

制度面でも転機がありました。システム改革が進む中で、2017年には小売り全面自由化、22年には大手3社の導管の法的分離が行われました。20年10月には菅義偉元首相がカーボンニュートラル宣言を行い、CO2排出の天然ガスも逆風の時代を迎えかねません。これらは大きな課題になると思います。150年の間、困難な課題をさまざまな知恵と努力で乗り越えました。その恩恵の上に今の業界があると思います。

広瀬 いろいろなところでお話する機会がありますが、そのテーマを「歴史に学び、時代を駆ける」としています。現在まで、先人たちは何を考え、何をしてきたかを振り返ることは大切です。今、将来展望を描きながら課題に向き合っていますが、それがまた歴史になります。橘川先生が指摘されたように、都市ガス事業は挑戦と革新の歴史です。昨年の大河ドラマで渋沢栄一は若い時パリを訪れ、ガス灯が照らす街や劇場の明るさに驚き、日本でもできないものかと考え、帰国後、自ら東京府ガス局長を10年間、初代東京ガス会長を25年間勤め、都市ガス事業の「黎明期」を切り開きました。

これまでガスの製造、供給、利用の全分野で変貌を遂げましたが、常に新しいものに挑戦し、また時代の変化とともに革新する。この繰り返しでした。ただ一貫して変わらなかったのは、公益的な使命と社会的責任を果たすという渋沢の理念、これはDNAとして脈々として受け継がれ、将来も変わらないと思います。

柳井 商社から考えると、やはり最大の転機はLNG輸入です。ガスは本来、地産地消で使い、周辺へはパイプライン供給が常識でした。しかし、日本ではそれができません。そこで新しい発想として、アラスカからのLNG輸入を東京ガスさんと東京電力さんが決断された。このやり方は当時、北アフリカから欧州の一部エリアで実験的に小規模に行われていました。ところが両社の決断は、長距離かつ大規模に運ぶものでした。送り出す側や受け入れ側で、液化設備、LNG基地など、設計から建設まで膨大な投資が必要だったことを踏まえると、当時の経営決断に感銘を覚えます。

その後、台湾、韓国などパイプラインの恩恵を得られない国が、LNGを調達することとなり、今では世界規模でLNG貿易が盛んです。その先駆者の役割を果たしたのは、東京ガスさんをはじめとした日本の事業者です。三菱商事はアラスカでのLNGプロジェクトで代理人に指名していただきました。その役割を果たせたことは非常に光栄で、幸運だったと思います。

熱量変更の大事業 インフラ整備も進展

橘川 その後、世界のエネルギー産業に恩恵をもたらしました。その先駆けとなったアラスカプロジェクトは、東京ガスの安西浩社長の提案を東京電力の木川田一隆社長が受け入れて、輸入のロットを大きくし、少しでも調達費を抑えるために両社が組んだものでした。ただ、使い方はだいぶ異なります。電力会社は、気化した天然ガスを発電するだけです。しかし、都市ガスは違います。それまでの5000kcalが1万1000kcalに増えるので、その熱量変更に伴い、あらゆる家庭のガス器具、工業用のガス設備などを変えなければならない。LNG導入の一番のハイライトは、そこだと思います。

広瀬 私は74年に入社し、配属先が熱変事業所(東京・南千住)でした。当時、約1500人の社員がいて、朝一斉に現場に出て、3日間で5000件ぐらいのお客さまの器具を変更します。当時、「転換地獄」と言われるくらい大変な職場でしたね。

LNGを導入するため、東京ガスは3大プロジェクトと言われる、気の遠くなるような計画を打ち出します。一つ目は製造設備です。神奈川・根岸や千葉・袖ヶ浦市にLNG基地を建設しました。二つ目はガス供給のために、東京湾を囲む環状の高圧幹線を建設しました。三つ目がお客さまの熱量変更です。いま考えると、当時の経営者は本当によく決断したなと思います。

橘川 熱量変更が行われ都市ガスの普及が急速に進み、日本はLNG大国になりました。

広瀬 その要因ですが、LNGプロジェクトは数兆円の投資となり、それを民の力を結集して実現させたのが商社です。供給側と消費側の間をコーディネートし、多くの業界を取り込み、結実させました。商社無しに今日のLNG大国はなかったと思います。

電力・ガス会社が協力して進めたことも大きかったと思います。日本は資源がなく、燃料・原料の輸入までは一緒の方が安く、国益や利用者利益の面でよいわけです。その後は「オール電化がいい」「料理はやっぱりガスがいい」というのはお客さまの選択の問題です。まさに協調と競争で、その良い面が発揮されました。

さらに忘れてはならないのは、商品開発、技術開発の努力です。都市ガス会社は日ごろからお客さまと対面でお付き合いをしてきました。新しいエネルギー、LNGをお客さまのニーズに合わせ、機器メーカーさんと一緒にカスタマイズしてきました。そんな地道な取り組みも大きかったと思います。

育ての親「アジア諸国」 三菱商事の果たした役割

橘川 一昨年、ブルネイを訪れましたが、LNGプロジェクトでの三菱商事の存在感を実感しました。ブルネイはメジャーのシェルの力が強い国で、多くの取り組みを経て、メジャーや産ガス国と関係構築してきたかと思います。

柳井 アラスカの後、ブルネイでのプロジェクト投資を決断しました。失敗したら会社がつぶれてしまうほどの投資で、当時の社長、藤野忠次郎はサインのとき、手が震えたそうです。

三菱商事は昭和四日市石油をシェルと共同で運営していたので、シェルとは親しい関係でした。シェルがブルネイに大きなガス田を持っていて、開発に当たり「三菱商事も資本参加を」と話がありました。社内では賛否両論でしたが、結果、清水の舞台から飛び降りる覚悟で決断したわけです。この投資で三菱商事は、LNG事業のサプライヤーサイドに立つことになりました。それが結果的に良かったと思っています。

大規模プロジェクトは、サプライヤーとバイヤーとの信頼関係が必須です。日本のガス・電力会社は、長期契約で15年間ほど引き取る保証をしてくれました。また、当時LNGのマーケットがない中、原油価格リンクの方式をつくりあげました。これらが両者の信頼関係を構築する上で、非常に大きな役割を果たしたと感じています。

その後、LNGの需要、輸入数量は増えてビジネスは拡大し、三菱商事としてもマレーシア、オーストラリアへと投資しますが、それは常に信頼関係があったからだと思っています。そしてこのことが、結果的に日本の安定供給につながったと考えています。またシェールガス革命で、北米からのLNG輸出も幸いし、今後の安定供給源として期待されています。

広瀬 日本のLNGの歴史を見ると、アラスカが「生みの親」、アジアが「育ての親」だと思います。そのアジアの先駆けがブルネイです。私は日本ブルネイ友好協会の会長を務め、度々ブルネイを訪れています。その度に三菱商事さんがこの国・地域の発展に果たした役割の大きさを実感します。ブルネイのプロジェクトはLNGの歴史の中で大きな意味を持つと思います。

橘川 いま、西欧諸国では天然ガス価格が数倍に上がり、電気料金も上昇しています。しかし日本では値上げ幅は一定程度に抑えています。最大の理由はLNGの長期契約です。スポット市場での価格上昇に比べて、はるかに穏やかな値動きです。なかなか注目されませんが、ぜひメディアが取り上げてほしいと思っています。

ガス事業が抱える課題 メタネーションへの挑戦

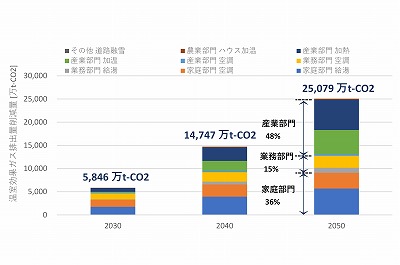

橘川 当面、業界は「対需給」が課題です。中長期的には温暖化対策が大きな課題になると思います。今後の課題認識や取り組み方、加えて、次代の方々へメッセージをお願いします。

広瀬 現在、東京ガスの歴史で初めてのことが二つ起きています。一つが小売り全面自由化と導管分離です。製造、供給、利用の垂直統合モデルでしたが、導管部門は4月に別会社になりました。制度改革の趣旨に沿い、導管新社は安定供給と安全確保に万全を期し、一層の効率化に努め、小売り分野ではお客さまニーズに合わせガス、電気、サービスを一体とした営業力の強化に努めなければならないと思います。

もう一つがカーボンニュートラルです。創業以来、原料は石炭、石油、LNGと変遷してきましたが、いずれも化石エネルギーです。これを、今後カーボンニュートラルエネルギーに変えていくという非常に厳しい取り組みですが、次代を担う若い方々にも受け継がれている挑戦と革新の精神で乗り越えられると考えています。

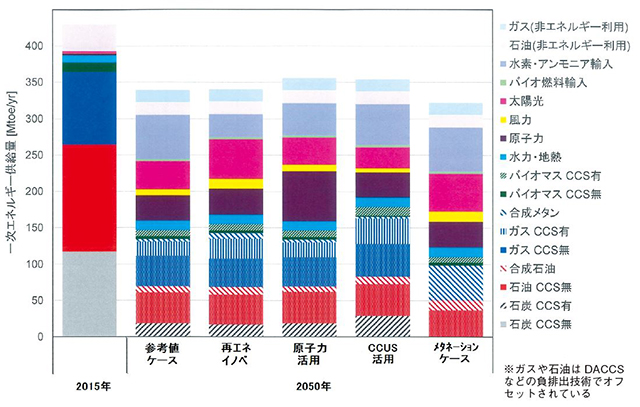

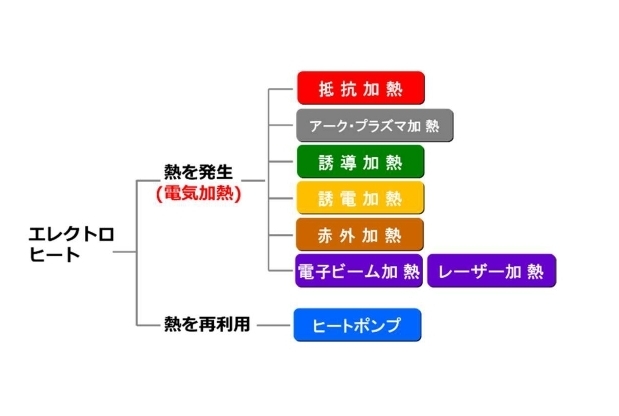

橘川 ガス業界はCO2と水素から合成メタンをつくるメタネーションに取り組んでいます。

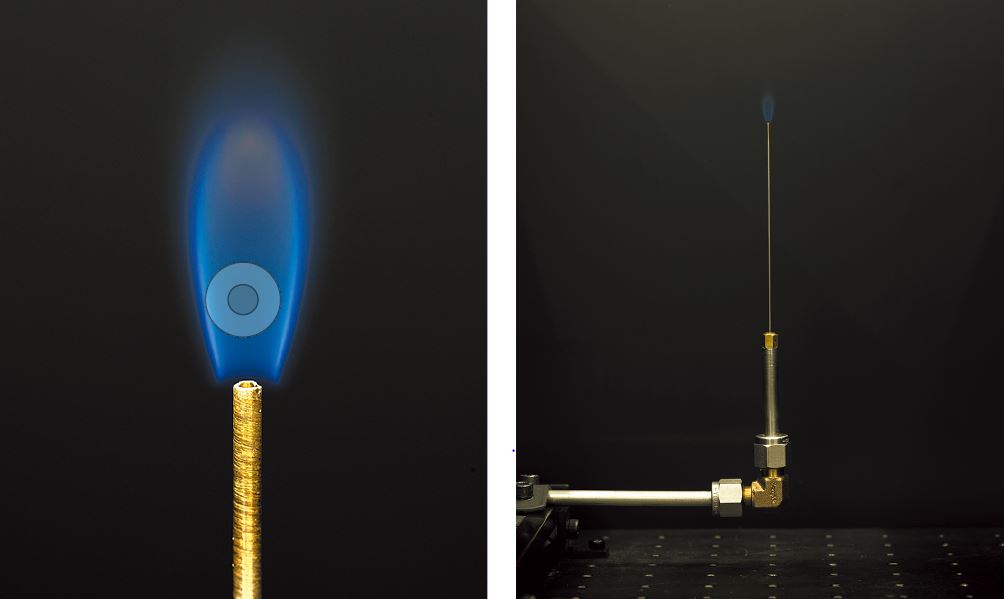

広瀬 メタネーションの社会実装実現に向け、コスト面が非常に大きな課題です。しかし、50年カーボンニュートラルを目指す中、頑張らなければなりません。既に技術開発に取り組んでいますが、われわれの力だけでは限界があり、官民一体で進める中、メーカー・商社さんなどの協力が必要です。われわれとしては、まずはしっかりとパイプラインで供給できるように、またお客さまに安全に使っていただけるようにすることが使命だと思っています。

柳井 移行期のエネルギーとして引き続き重要な天然ガス以外に、メタネーションや次世代エネルギー、再エネなども加えた合わせ技で対応する必要があると思います。水素など数多くある脱炭素対策の選択肢の中で、メタネーションのメリットは、LNG船・基地、パイプライン、ガス器具・設備など、既存インフラ・設備をそのまま使えることです。従って比較的、ゴールが見えやすく、手をつけられやすい分野だと考えています。われわれとしても、LNG導入のようにサポートできたら思っています。

また、若い方々に伝えたいのは、「日本には資源がない」という認識のもと、先人たちが大変な苦労をして、いろいろな場所でいろいろなエネルギー調達に挑んで今に至っていることです。このノウハウは、今後の取り組みにも生きてくる、ということを伝えたいですね。

橘川 業界は、今度はメタネーションでエネルギー利用の歴史を変えるかもしれない。困難かもしれませんが、やりがいがあるのではと思います。本日はありがとうございました。

きっかわ・たけお (左) 1975年東京大学経済学部卒、東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。経済学博士。一橋大学教授、東京理科大学大学院教授を経て2021年4月から現職。

ひろせ・みちあき(中) 1974年早稲田大学政治経済学部卒、東京ガス入社。 2006年執行役員企画本部総合企画部長などを経て14年代表取締役社長、 18年取締役会長。

やない・じゅん(右) 1973年早稲田大学法学部卒、三菱商事入社。2013年代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEOを経て16年から現職。